解説メリヤス①-総論

※扱っている元は手書き古書のため、印刷かすれ乱丁などにより正確に汲み取れていない箇所が複数ございます。原典をご確認ください。

※扱っている元は手書き古書のため、印刷かすれ乱丁などにより正確に汲み取れていない箇所が複数ございます。原典をご確認ください。

はしがき

本書はもと大日本メリヤス製造工業組合聯合會編修の「メリヤス解説」を複版したものである。當時検査員の講習教材用としたもの であるから、出来るだけ理論を避け平易に説明し、メリヤスの基礎的知識を興へることを目的としてゐる。従つて数式その他専門にわたる理論的検討は省かれてゐる。戦後繊維工業再建の一環としてメリヤス工業の復興は速かに行はれてゐるが、戦時中にこれに関する工業者、技術書その他参考資料が散逸又は焼失してゐるので、本書の如きも一つの手引き教材として恰好のものであると信ずるのである。

本書の内容中には現状に照し改修すべき個所も少くないが、事務多忙のため、その意を得なかつたのは甚だ遺憾である。いづれ他日修正のを得たいと思つてゐる。

昭和22年3月

日本繊維協会メリヤス部長

高 橋 良 岳

序文/目次

原典 P(0)-P(7)

.png)

-(3).png)

-(5).png)

-(7).png)

序文

日本繊維協會メリヤス部長高橋兄の厚意と舊友達の進言に依つてこの拙書が紡通の御努力により公にされることは私の嬉と且つ自責の念と交互に胸に迫るものがある

高橋兄が「はしがき」に示された如く臓に短日月の教材にまとめた程度のもので讀者諸賢もその心積りで簡単に目を通されたい

何れ紡通の求めにより今少々良心的なものを書くことを進められてゐるので日を改めて舊友や舊師や業界の先輩の援助を経て世に送り初心者に手引きに資したいと思ってゐる

メリヤスの世界に生を求めて幾十年誠に恥じろうも他日この面を補ふ積りであることを諒とせられたい

昭和二十年夏

湖畔の寓居にて

金 澤 薫

目次

総論

第一章 繊維工業の分類

1.機械 2.編物 3.組編 4.編網 5.撚組

第二章 メリヤスの意義および発展

第三章 基本編目とその意匠紙

1.平編組繊 2.ゴム編組織 3.パール編組織 4.編目と度目 5.意匠紙と組織の描き方

第四章 メリヤスの特徴

1.メリヤスの伸縮性 2.大小編地の多孔質 3.編地の編幅 4.メリヤスの経済的特色 5.メリヤスの用途

組識論 (緯メリヤス)

第五章 變化英大小組織

タック編/浮き編/レース編/ペレリン編/捻り編

第六章 誘導メリヤス組織

縞目の大小/一部に段又は編を表すもの/有毛メリヤス/裏毛メリヤス/裏毛メリヤス/タック編の應用/ゴム編とタック編/振り編/針抜き編/糸緯糸を編み込む組織/両面編

編成機論 (緯メリヤス機)

第七章 編針

第八章 メリヤス編成機の分類

第九章 吊機

第十章 トンプキン機

第十一章 フライス機

第十二章 両面機

第十三章 大丸機

第十四章 丸ゴム機

第十五章 横ゴム機

組織論(経メリヤス)

第十六章 緒論

第十七章 経メリヤス編成の原理

第十八章 導子針の運動

第十九章 経編組織と意匠紙

第二十章 経メリヤスの变化及誘導組織

編成機論 (経メリヤス機)

第二十一章 ラッシェル編機

第二十二章 トリコット機

第二十三章 ミラニーズ機

第二十四章 機縞編

編成論(靴下及軍足)

第二十五章 靴下概論

第二十六章 長靴下編機

第二十七章 短靴下編機

第二十八章 本自慟靴下編機

第二十九章 半自働靴下編機

第三十章 手週靴下編機

第三十一章 フライス靴下機

第三十二章 フルファッション靴下編機

第三十三章 軍足編機

第三十四章 特殊靴下編成機

第三十五章 口ゴム編機

第三十六章 靴下維機

編成論(軍手及手袋)

第三十七章 軍手編

編成論(成形製品)

第三十八章 大横機

第三十九章 コットン式機

第四十章 コルセット・レース編機

製品論

第四十一章 成形製品

1.手/2.靴下/3.外衣及下着類

第四十二章 成形製品の仕立法

第四十三章 成形製品の仕上法

1.手袋の仕上法/2.靴下の仕上法/3.毛成形製品の仕上法

裁断製品論

第四十四章 メリヤス生地の整理、仕上法

第四十五章 メリヤス生地の裁断法

第四十六章 小断と型付け法

1.甲又の型付法/2.ボーイの型付法/3.スリップ型付法/4.コンビネーション 型付法/5.アンダーシャツ型付法/6.ポロシャツ型付法/7.ランニング及スプリングシャツ型付法/8.衿襦袢型付法/9.東衿襦袢型付法/10.ショツ型付法/11.人口一型付法/12.千少女性下着型付法/13.シャツ型付法/14.ズボン型付法/15.腹當心→型付法/16.縫手袋型付法

第四十七章 裁断製品七寸法

第四十八章 仕立用縫機

1.本縫機/2.環縫機/3.二重環縫機/4.オーバーロック縫機/5.連綴縫合機

第四十九章 仕上用縫機

1.アジロ縫機/2.千鳥縫機/3.タック縫機/4.二本針縫機/5.三本針縫機/6.四本針縫機/7.マツイ縫縫機/8.釦附維機/9.和穴鮭片縫機/10.ピコット飾付縫機

第五十章 メリヤス常識

1.肌着類/2.靴下類/3.手袋類

附錄

1.編糸番手/2.番手の換算表/3.編糸の太さとのゲージ

1.編糸の太さの測定法/2.編系の太子の算出

糸の直經表

原典 P(8)-P1

-1.png)

総論

第一章 繊維工業の分類

繊維工業とは、農業で得られた天然繊維や人工繊維を加工し、衣服材料やその他の布帛を製造する工業全般を指します。本章では、繊維加工の基本的な分類を解説し、それぞれの特徴と工程を紹介します。

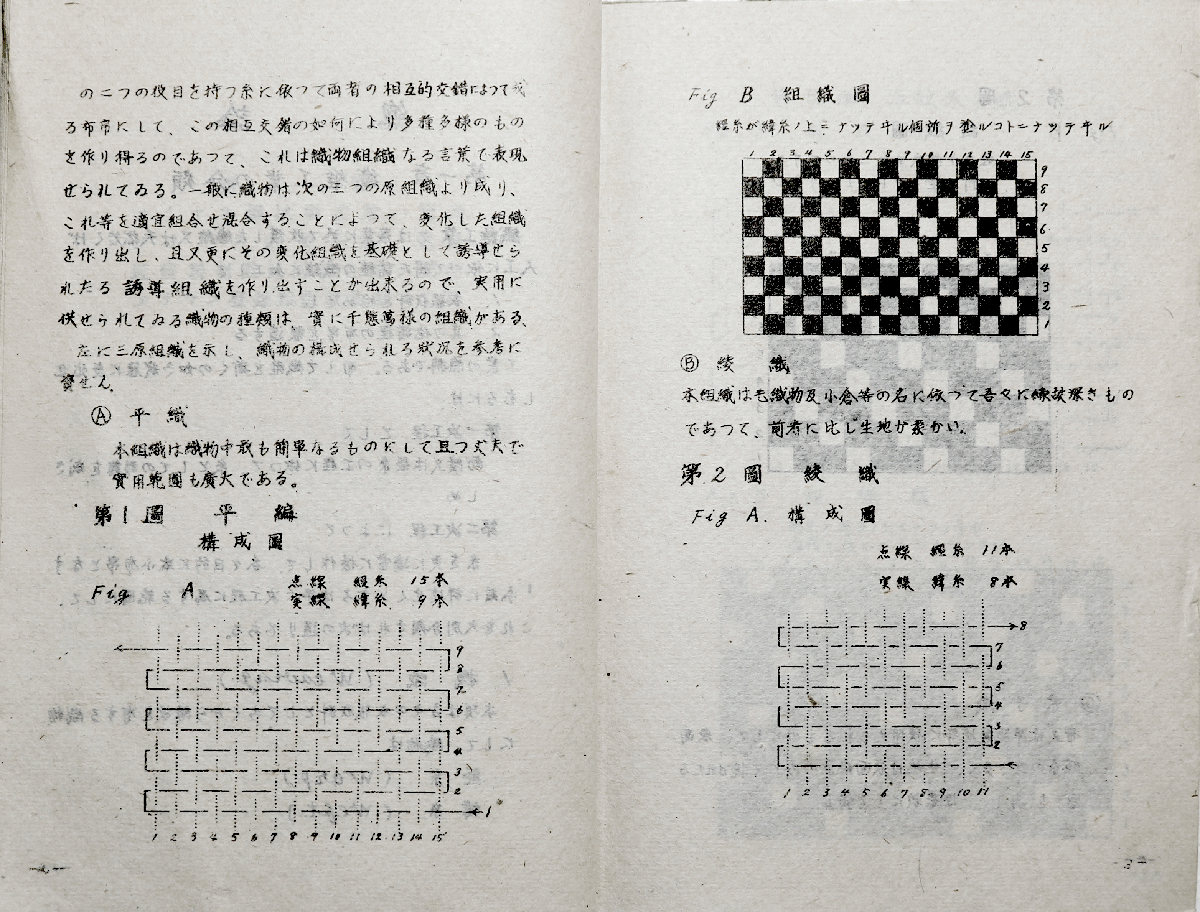

1. 機織 (Weaving)

機織は、織物を製造する伝統的な方法です。織物は「経糸 (Warp)」と「緯糸 (Weft)」を相互に交錯させることで構成されます。交錯の仕方により、さまざまな組織を作り出すことが可能です。

原典 P2-P3

以下の三つの基本組織を基に、多様な変化組織や誘導組織が作られます。

-

A. 平織

最も基本的で丈夫な組織。幅広い用途で使用されます。第1図 平織の構成図

-

B. 綾織

柔らかく、毛織物や小倉織物などに使用されます。第2図 綾織の構成図

原典 P4-P5

-

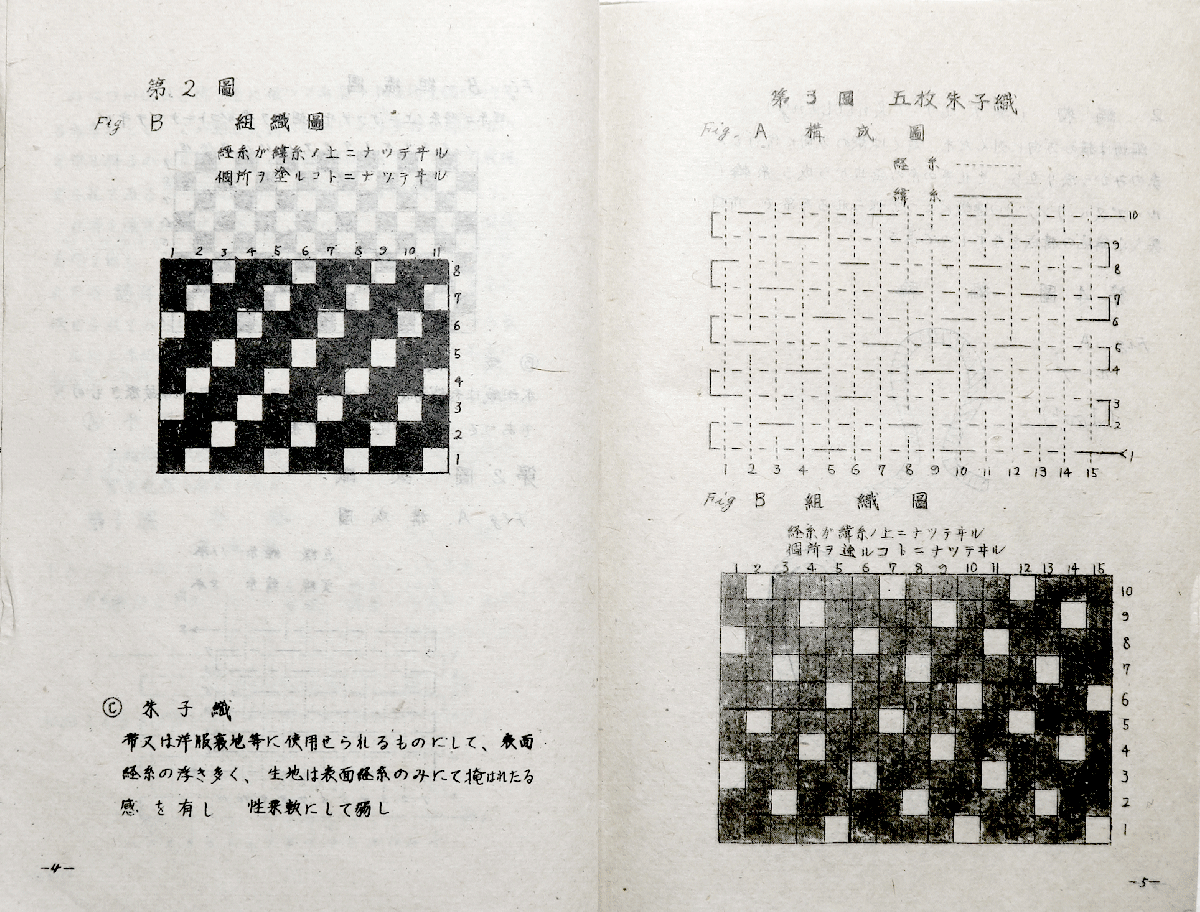

C. 朱子織

滑らかで光沢のある組織。帯や洋服の裏地に適しています。第3図 朱子織の構成図

Fig.A - 構成図

経糸と緯糸の交差関係を模式的に表した構成図です。

Fig.B - 組織図

経糸が緯糸の上に交差する箇所を塗りつぶした組織図です。

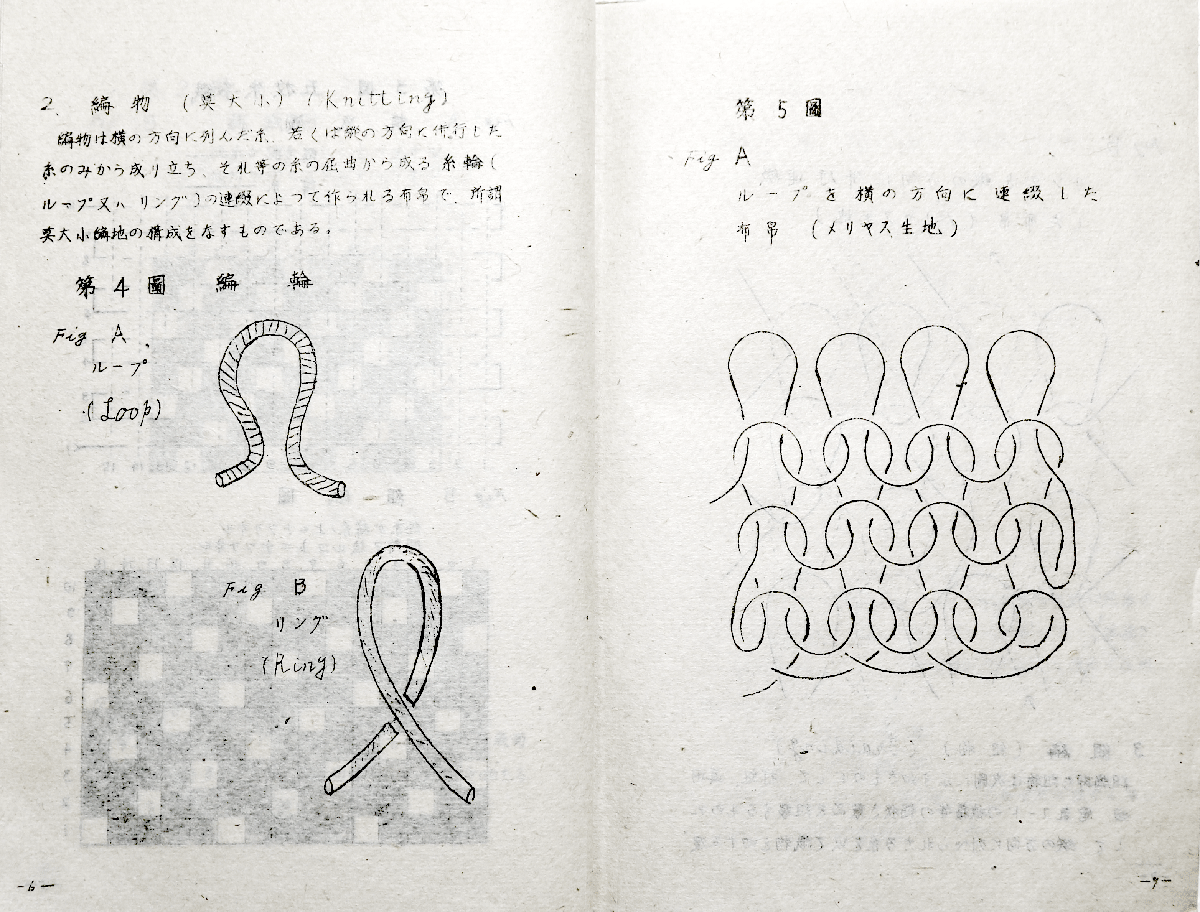

2. 編物 (Knitting)

編物は糸の屈曲によるループを連結させて作られる布で、メリヤス生地の特徴を持ちます。

- 横方向に連結: ループが横方向に並ぶ布。

- 縦方向に連結: リングが縦方向に並ぶ布。

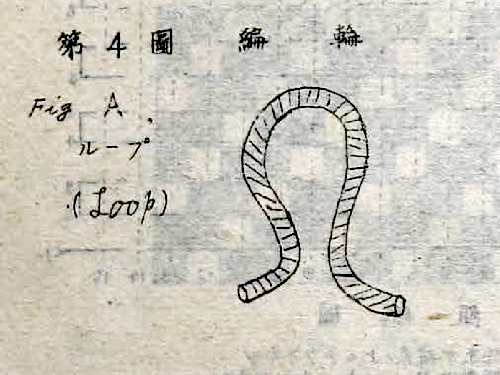

第4図 編輪

Fig.A ループ (Loop)

Fig.B リング (Ring)

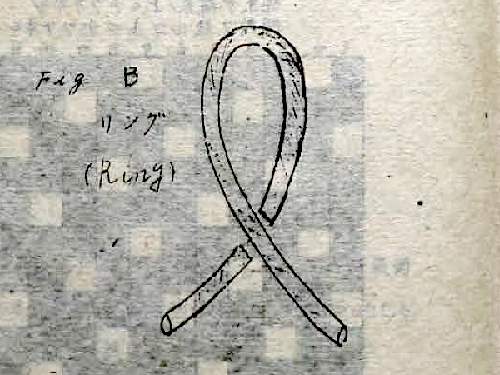

第5図

Fig.A ループを横方向に連結した布吊(メリヤス生地)

P8-P9

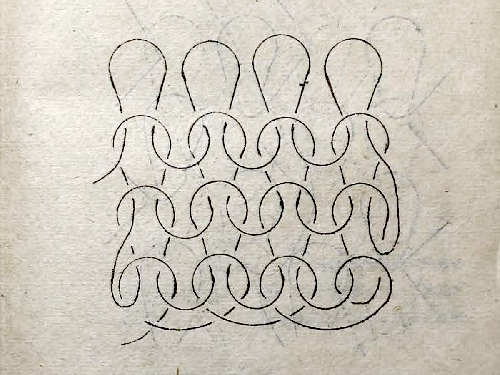

Fig.B

リングを縦方向に並行して連結した布帛(メリヤス生地)

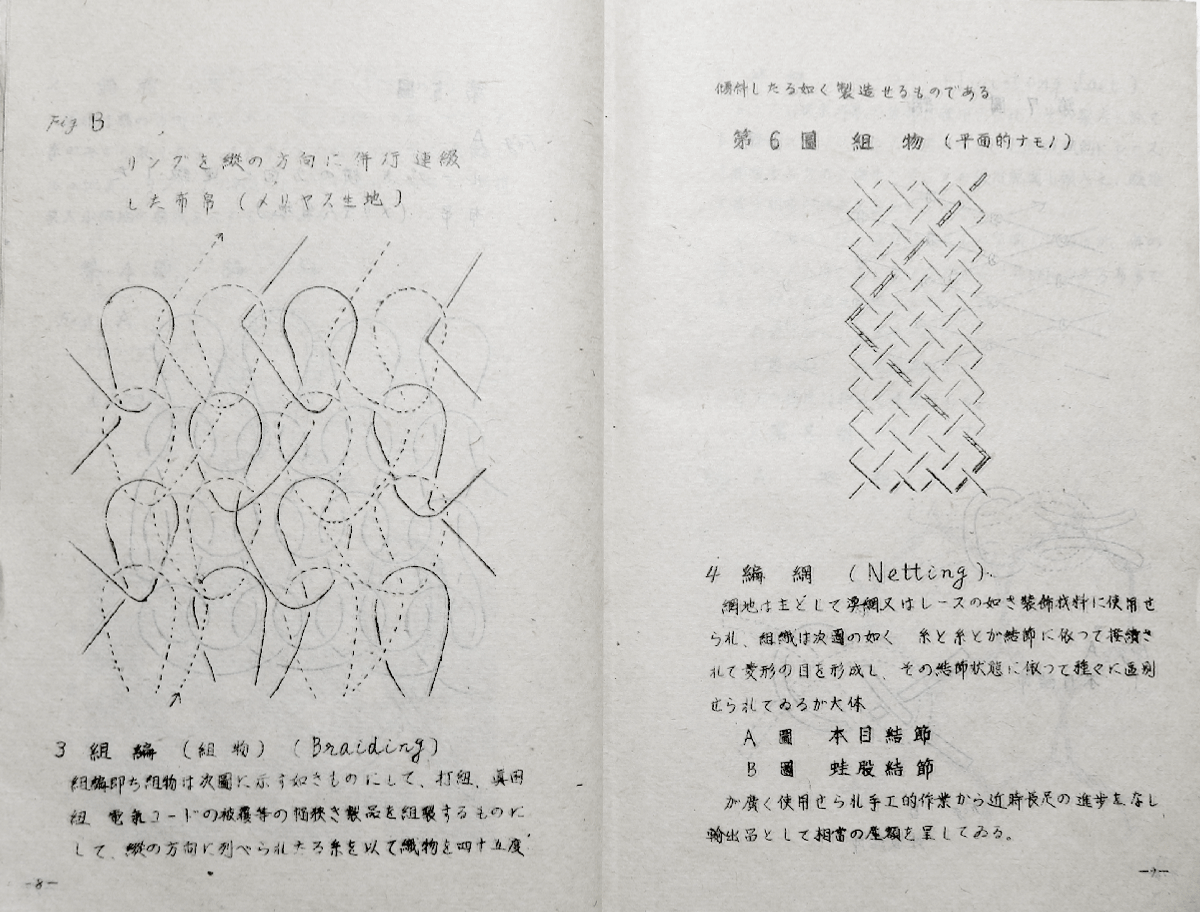

3. 組編 (Braiding)

組編は、幅の狭い製品を製造する技術です。織物を45度傾斜させた構造を持ち、以下の用途で使われます。

- 打組

- 真田組

- 電気コードの被覆

など、幅の狭い製品を組み立てるもので、縦方向に並べられた糸を使って、織物を45度傾斜した形で製造します。

4. 編網 (Netting)

編網は、糸を結節させて網目を作る技術で、装飾材料や網製品に使用されます。

などの装飾材料に使用され、組織は以下のように、糸と糸が結節によって接続されて菱形の目を形成し、その結節状態に応じてさまざまな種類に適用されます。

結節の種類

- A図 本目結節

- B図 畦股結節

これらは広く使用され、手工業から近年は大きな進歩を遂げ、輸出品としても相当の市場を持つようになっています。

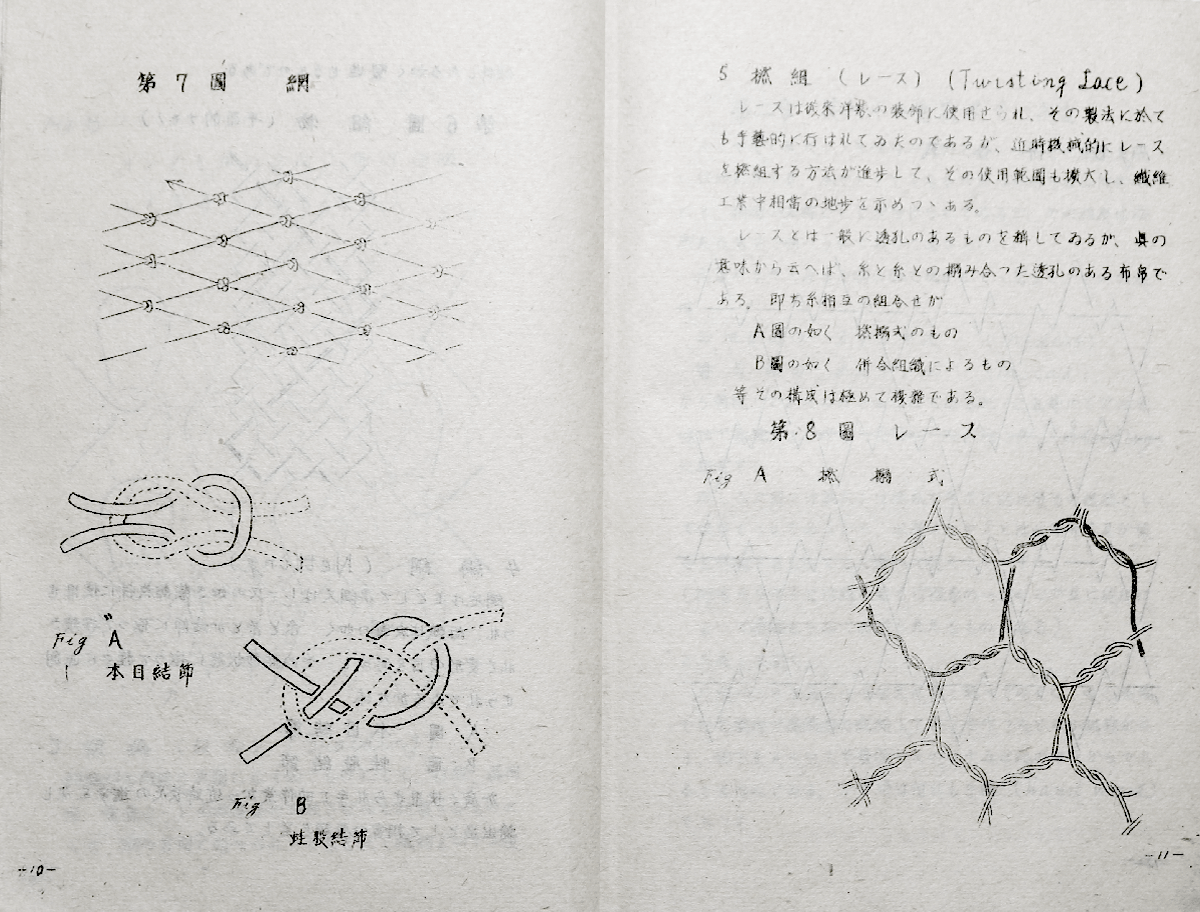

原典 P10-P11

第7図 網

Fig.A 本目結節

Fig.B 畦股結節

5. 撚組 (Twisting Lace)

撚組は、レースを作る技術で、洋服の装飾や透孔のある布帛を製造します。手作業から機械化が進み、複雑なデザインにも対応可能です。

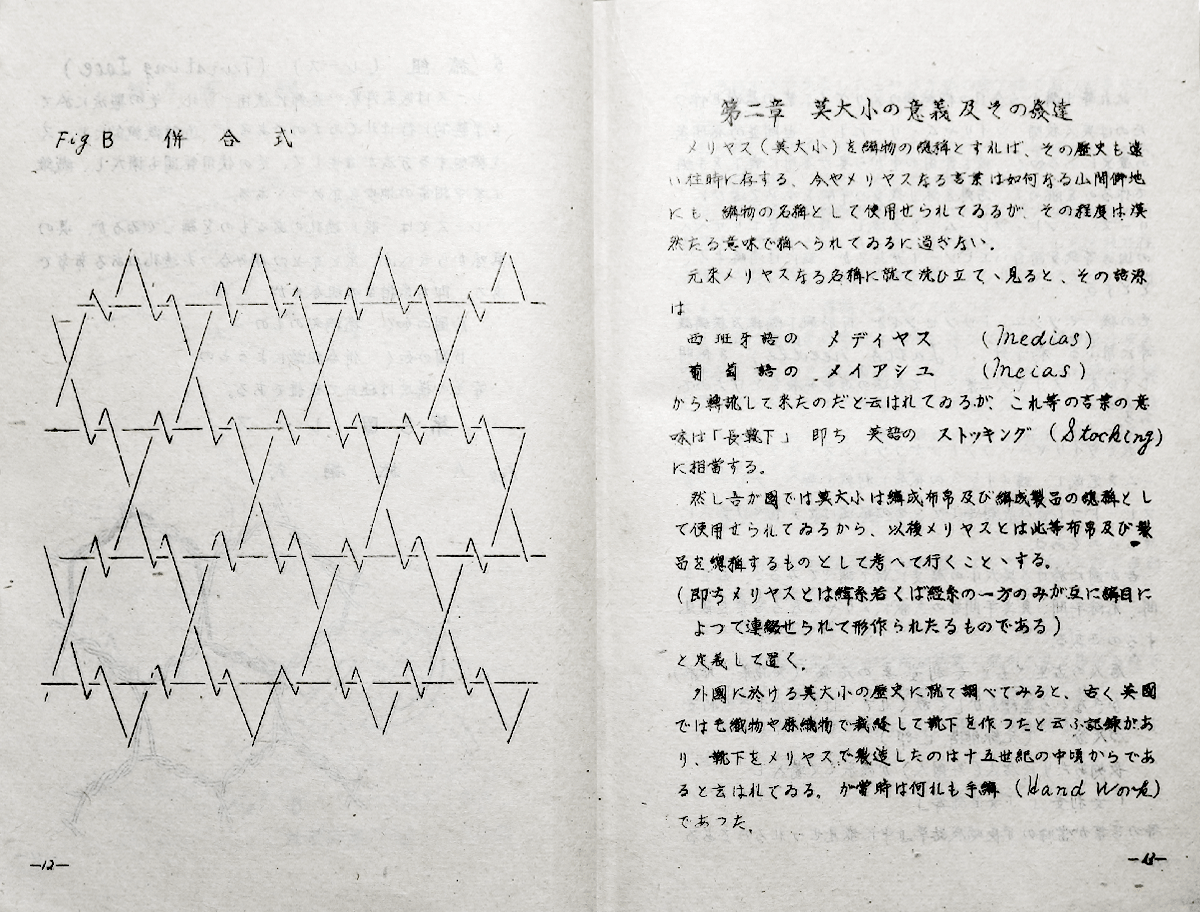

原典 P12-P13

Fig.B 併合式

第二章 メリヤスの意義およびその発展

メリヤス(メリヤス)を編物の総称とするなら、その歴史は非常に古く、現在では「メリヤス」という言葉はどんな山間部でも編物の名称として使用されていますが、その意味は当初のものから簡略化されているに過ぎません。

元々、「メリヤス」という名称は、

スペイン語の「メディヤス (Medias)」

ポルトガル語の「メイアシュ (Mecas)」

から転じてきたとされていますが、これらの言葉の意味は「長靴下」、つまり英語でいう「ストッキング」に相当します。

しかし、日本では「メリヤス」は編成された布や編成製品の総称として使用されているため、以後、メリヤスとはこれらの布や製品を総称するものとして考えます。

すなわち、メリヤスとは、緯糸または経糸の一方のみが編目によって連結されて形作られたものと定義します。

外国におけるメリヤスの歴史を調べると、古くはイギリスで毛織物や麻織物を裁縫して靴下が作られていたという記録があり、靴下をメリヤスで製造したのは15世紀の中頃からだと言われています。その当時はすべて手編み(Hand Work)で行われていました。

原典 P14-P15

手編みから今日の機械によるメリヤス工業の基礎を築いたのは、英国の牧師ウィリアム・リーであり、「必要は発明の母」ではないが、彼もまた貧しい家庭の中で妻が器用に靴下を手編みする様子を見て、発明を繰り返し、多くの困難に直面しながら、リース・ハンド・フレームを実用化しました。女皇エリザベスの迫害など、興味深いエピソードも多く存在しますが、どれも重要な歴史的背景となります。

その後、マッシュ、トワンセンドが円形靴下編機や横編機などに使用する杓子針(Latch needle)を発明し、メリヤス工業は急速に進歩しました。

次にウィリアム・コットンがコットンス・パテント・フレームを完成し、緯メリヤスの発展に貢献し、クレーンがスピード・フレームを発明しました。この発展がクライマックスを迎えました。

また、日本におけるメリヤスの歴史を調べると、延宝年間、元禄年間、貞享年間などの文献に「メリヤス」という言葉が登場しています。

当時、唐人(中国人)が長崎に渡り、手編みの靴下を輸入したとの記録があります。

唐人の古里さむく女利安の足袋(洛陽泉 眠松)

かきなぐる墨繪おかしく秋くれて はき地よさ女利安の足袋(元禄俳諧 七部)

長崎あたりに唐人(外国人)が渡水して輸入し

「女利安」「女利弥寿」

等の言葉が『長崎夜話草』に散見されるが、いずれも渡来したものは手編みの靴下類であったようだ。

徳川時代の中頃、元禄時代の平和時代には、手編莫大小の大小刀袋等が盛んに流行したと言われています。

明治初年、靴下編機械が輸入されたことがきっかけで、明治二十四、二十五年頃には、海外留学生であった現大阪住吉の横武太郎氏などが、丸編機械を輸入しましたが、いずれも人力で運転するものでした。

その後、日露戦争後、電力の発展に伴い、大小機械編は急速に発展し、生活必需品として私たちの肉体に欠かせない快適さを提供するだけでなく、その生産量は世界市場を震撼させる重要な輸出品となり、国内衣服としても織物に次ぐ重要な地位を占めるに至ったのです。

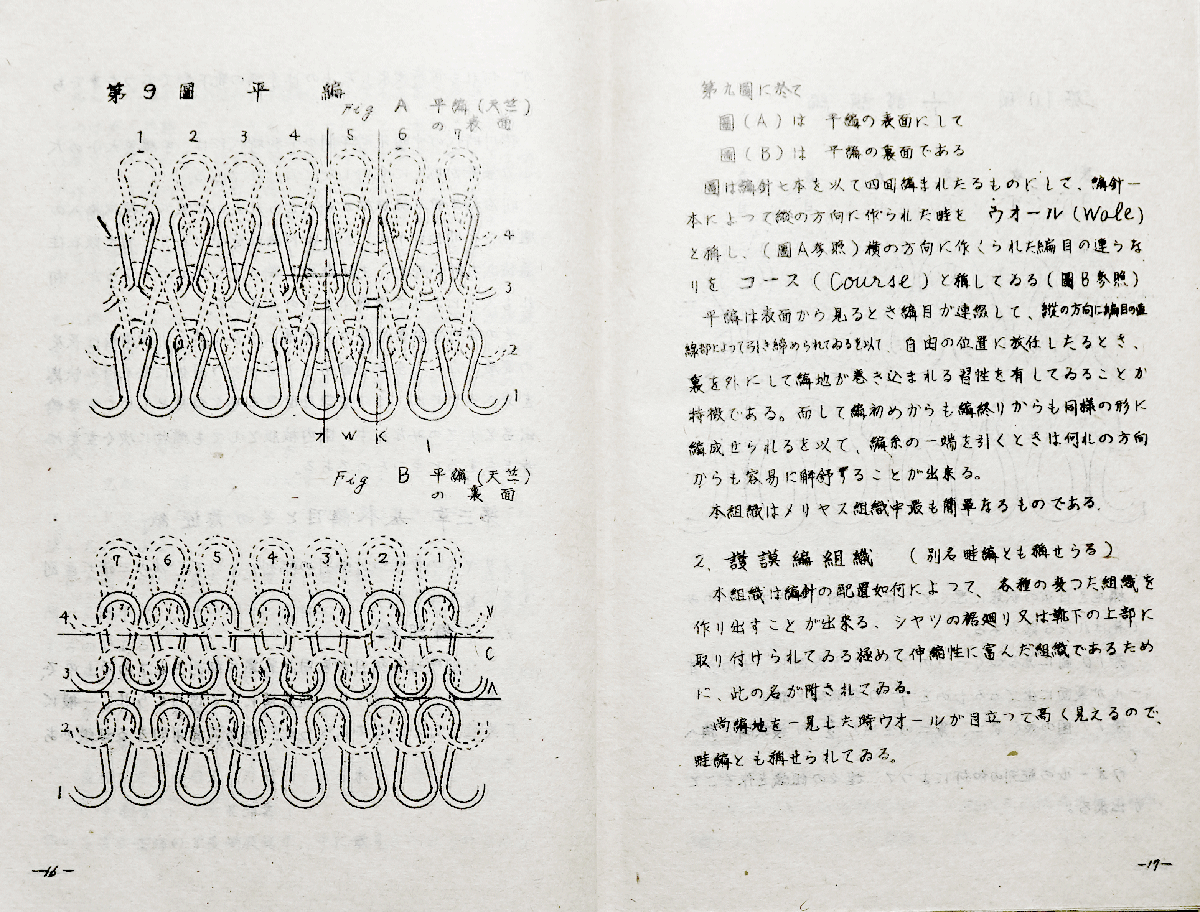

原典 P16-P17

第三章 基本編目とその意匠紙

メリヤスの基本的な編組織は編目の配列によって次の三種類に区別できます。

1. 平編組織

平編(天竺)は、編目が同じ方向に配列される最も基本的な編組織で、肌着などに広く使用されています。

- 特徴:

- 縦方向の目(ウェール/Wale)が引き締まった構造。

- 表面は連結された編目が規則正しく並び、裏面は編地が巻き込まれる性質があります。

- 編みやすく、糸の一端を引くだけで簡単に解くことが可能です。

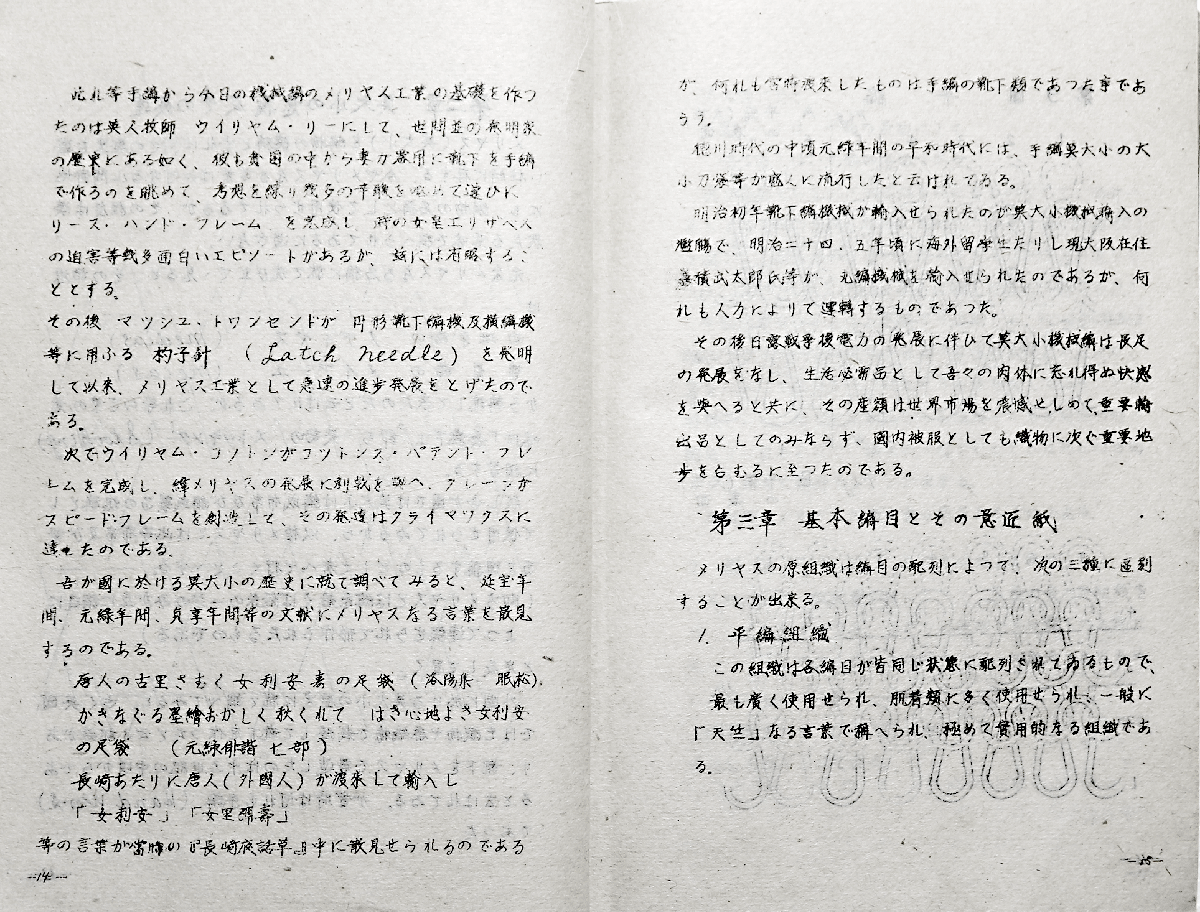

第9図 平編の構成図

第9章において

図(A)は平編の表面

図(B)は平編の裏面です。

図は編針7本を使って4方向に編まれ、針一本によって縦方向に作られたウェール(Wale)とし、(図A参照)横方向に編み目の違いをコース(Course)と呼んでいます(図B参照)。

平編は表面から見ると、編目が連絡し、縦方向の目の直線部によって引き締められていることが特徴です。自由な位置に移動したとき、裏を外にして編地が巻き込まれる性質を持っています。また、始めから終わりまで同じ形に編成されており、編糸の一端を引くとき、どの方向からでも容易に解くことができます。

本組織はメリヤス組織の中でも最も簡単なものです。

2. ゴム編組織

ゴム編(畦編)は、伸縮性に優れた組織で、シャツの裾や靴下の上部に使用されます。編地を一見するとウェールが高く見えるため、畦編とも呼ばれています。

原典 P18-P19

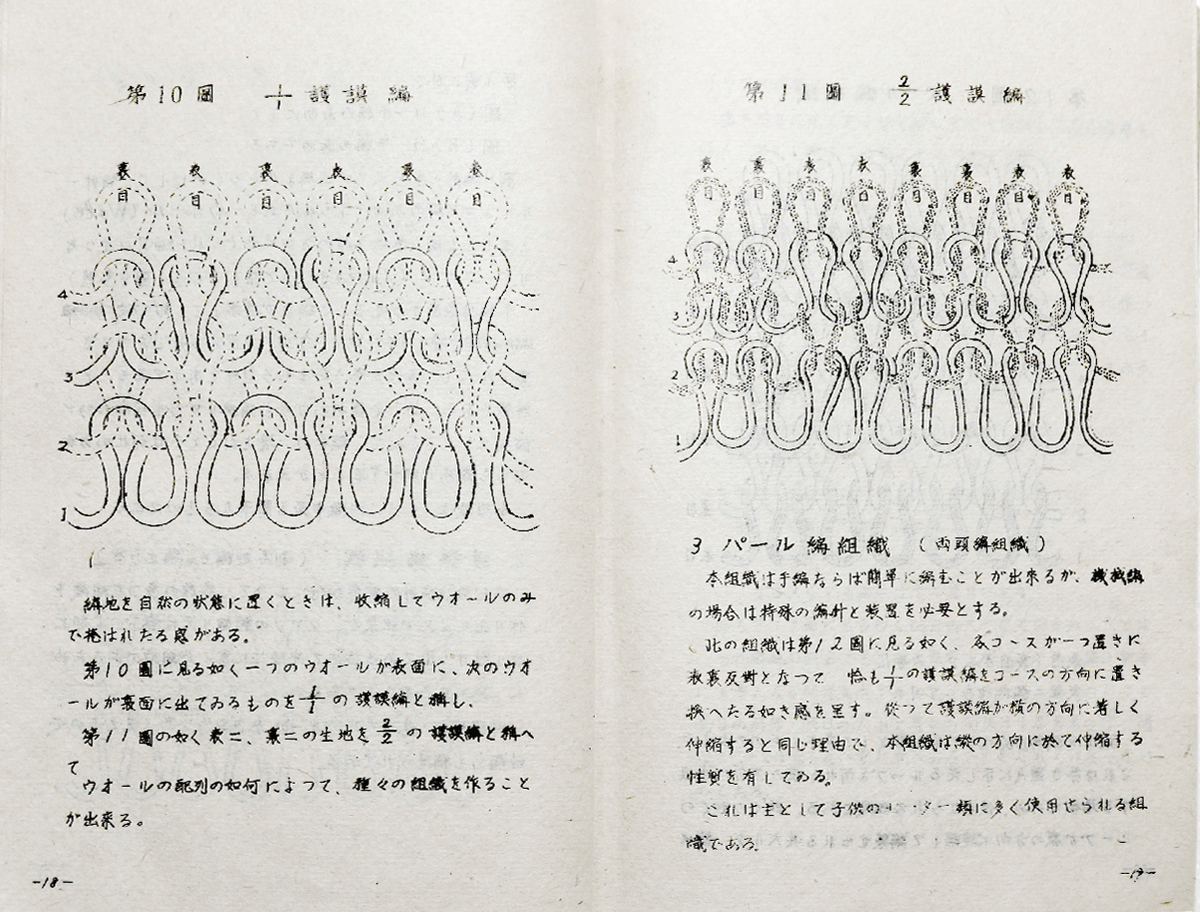

第10図 1/1 ゴム編

編地を自然な状態に置くとき、収縮してウェールのみが折れた感覚があります。

第10図に見るように、一つのウェールが表面に、次のウェールが裏面に出ているものを1/1のゴム編とし、

第11図のように、表二、裏二の生地を2/2のゴム編とし、ウェールの配列によってさまざまな組織を作ることができます。

第11図 2/2 ゴム編

3. パール編組織(両頭編組織)

この組織は手編みでは簡単に編めますが、機械編みの場合は特殊な編針と装置が必要です。

この組織は第12図に示すように、コースが一つ置きに反転してゴム編をコース方向に置き換える形になります。

そのため、ゴム編が横方向に大きく伸縮するのと同じ理由で、この組織は縦方向においても伸縮する性質を持っています。

この組織は主に子供用のセーター類に多く使用されます。

原典 P20-P21

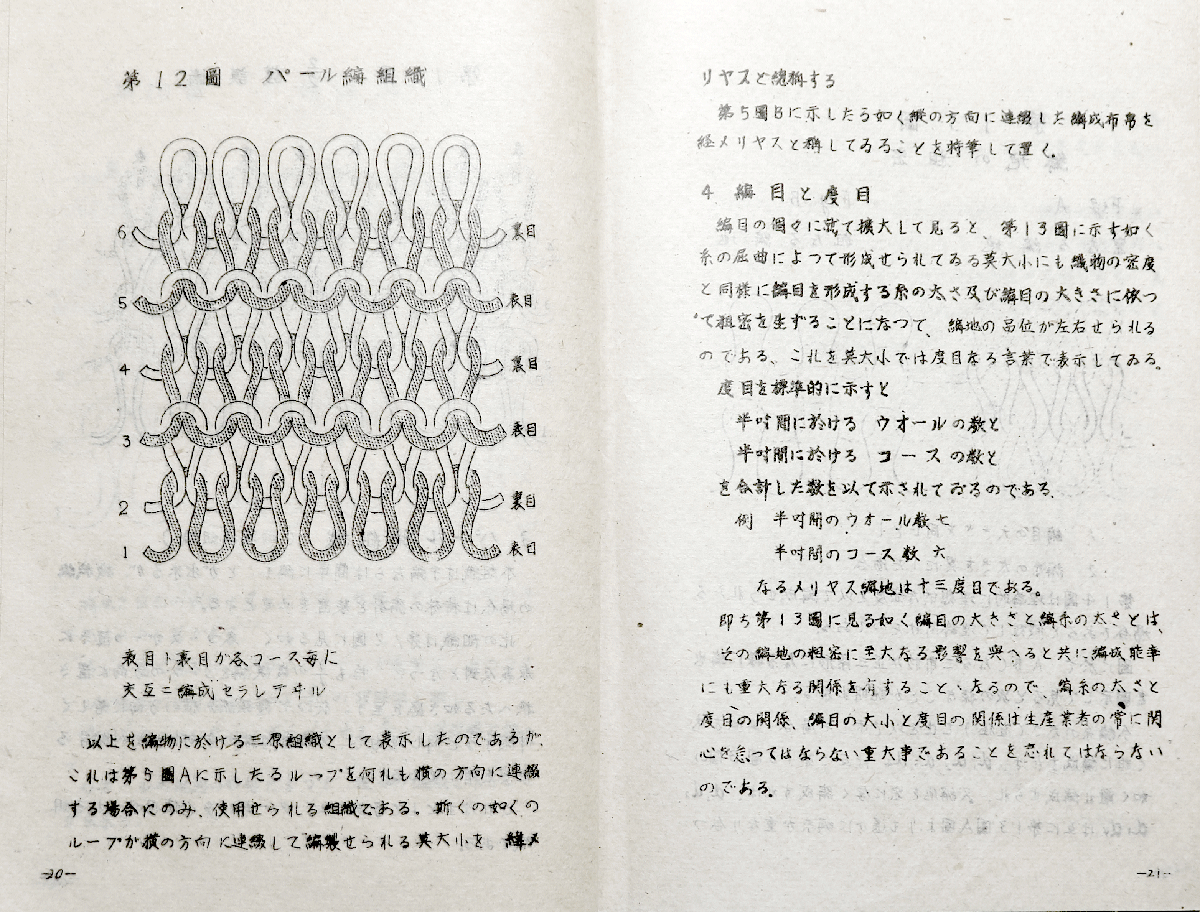

第12図 パール編組織

以上の編み物における三原組織を示しました。

これは第5章Aに示したループを横方向に何度も連結する場合にのみ使用される組織です。

これらは、ループが横方向に連結して編成されるため緯メリヤスと総称しています。

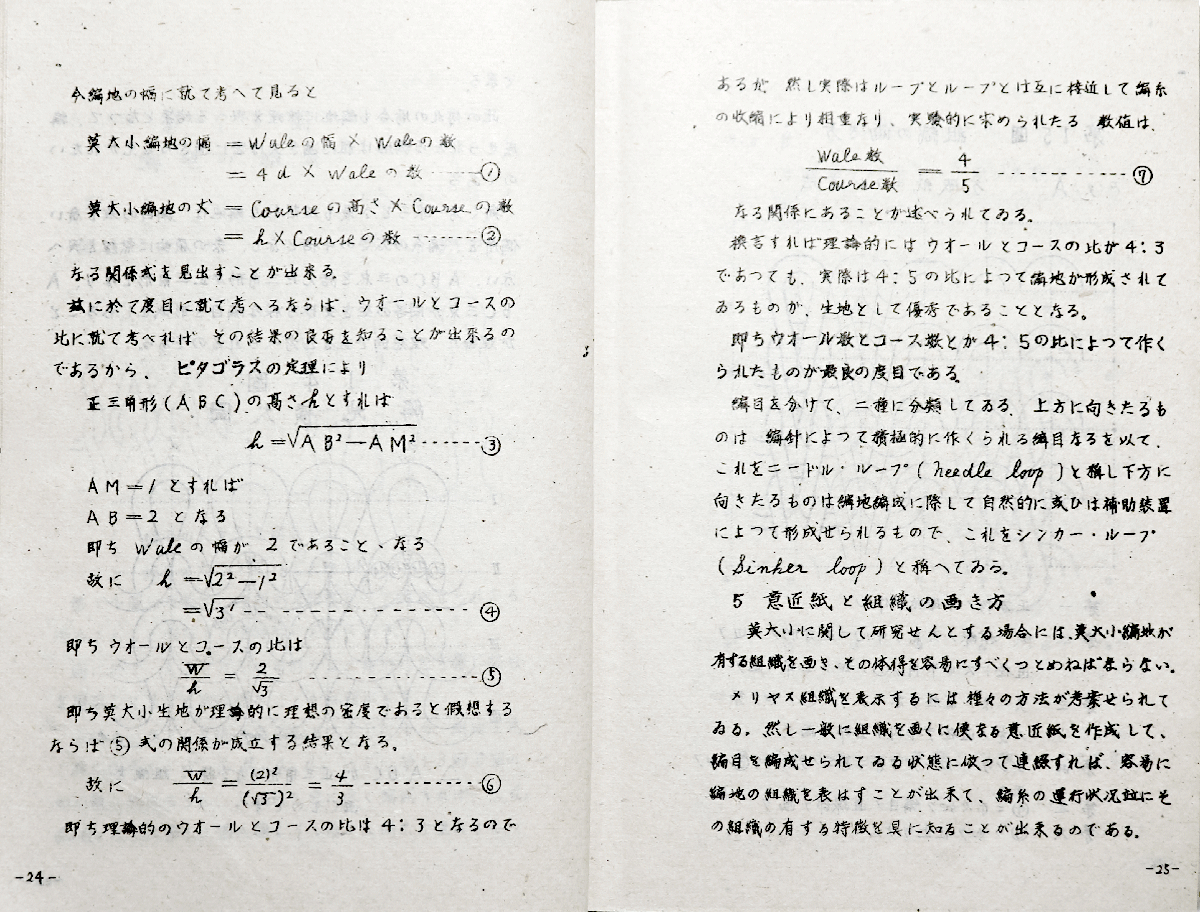

4 編目と度目

編み目を個々に拡大して見ると、第13図に示すように、糸の屈曲によって形成されているメリヤスにも織物の密度と同様に、編み目を形成する糸の太さや編み目の大きさによって粗密が生じ、編地の品位が左右されることがあります。これをメリヤスでは「度目」という言葉で表しています。

度目を標準的に示す場合、半寸間におけるウェールの数と、半寸間におけるコースの数を合計して示します。

例:

- 半寸間のウェール数 7

- 半寸間のコース数 6

- この場合、メリヤス編地は13度目となります。

つまり、第13図に示すように、編み目の大きさと編み糸の太さは、編地の粗密に非常に大きな影響を与えると同時に、編み効率にも重大な関係があります。そのため、編み糸の太さと度目の関係、編み目の大小と度目の関係は、生産者が常に関心を持ち続けるべき重要な事項であることを忘れてはなりません。

注:半寸・寸などの尺貫法が現代のメートル法とは異なります。「1寸=約3.03cm」「半寸=約1.515cm」です。

原典 P22-P23

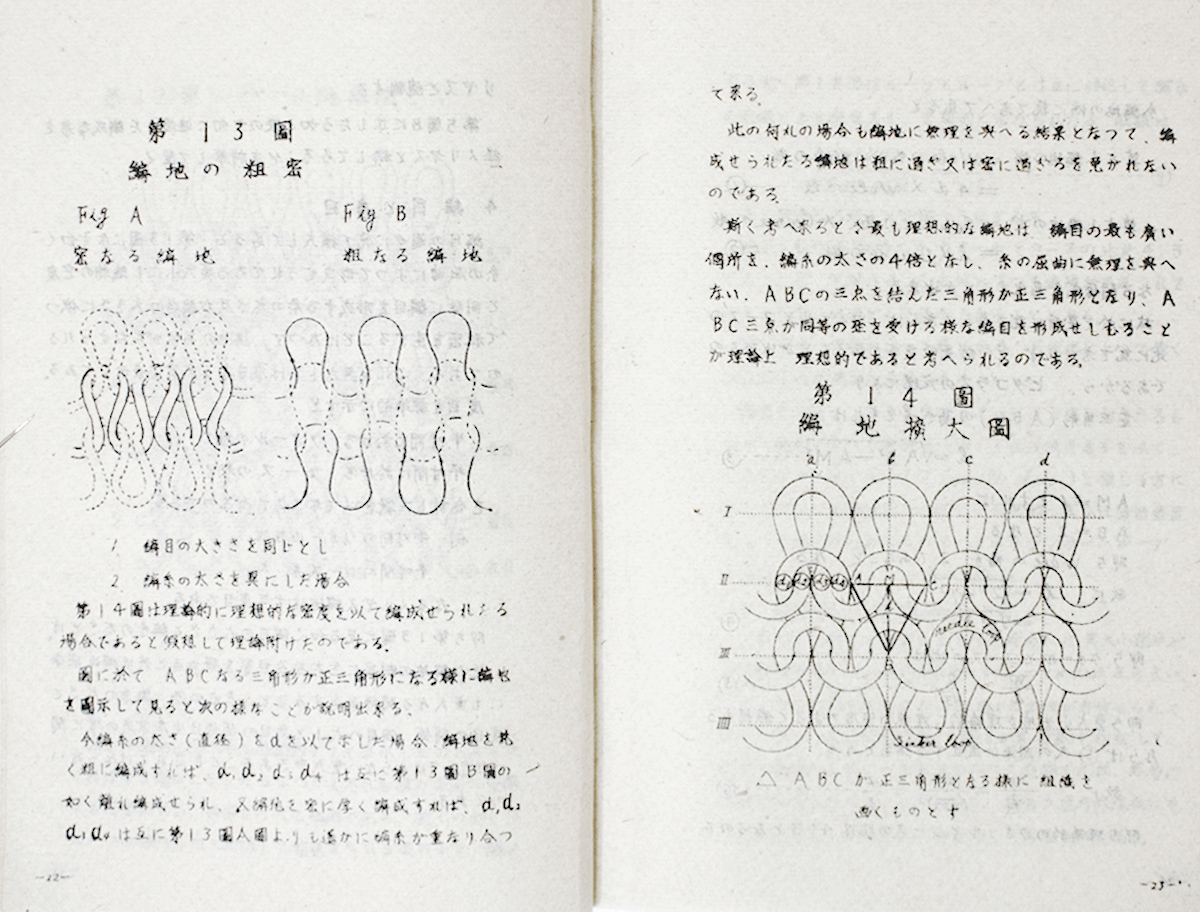

第13図 編地の粗密

Fig.A 密な編地

Fig.B 粗な編地

- 編み目の大きさが同じ場合

- 編み糸の太さを変えた場合

第14図では、理論的に理想的な密度で編成される場合を仮定し、理論的に解説しています。ここでは、ABCという三点を結んだ三角形が正三角形になるように編んでみると、次のようなことが説明できます。

今、糸の太さ(直径)をaとした場合、編機を用いて編成すれば、aは第13図のように少し離れて編成されます。一方、編地を密に厚く編成すれば、a₁、a₂、a₃、a₄は互いに第13図よりもはるかに密に重なり合ってきます。

この場合でも、編地に無理を強いる結果となり、緯方向に編成された編地が粗すぎたり密すぎたりすることを引き起こさないわけではありません。

考えるに、最も理想的な編地の適度な広さは、編み糸の太さの4倍であり、糸の屈曲に無理がかからないようにすることです。ABCの三点を結んだ三角形が正三角形となり、A・B・Cの各点が同等の垂直方向の力を受けるような編み目を形成することが、理論上最も理想的だと考えられます。

第14図 編地拡大図

△ABCが正三角形となるように組織を構成する。

原典 P24-P25

- 中略

編み目は二種類に分類されます。上方に向くものは、編針によって積極的に作られる編み目で、これをニードル・ループ(needle loop)と呼びます。下方に向くものは、編成の際に自然的または補助装置によって形成される編み目で、これをシンカー・ループ(sinker loop)と呼んでいます。

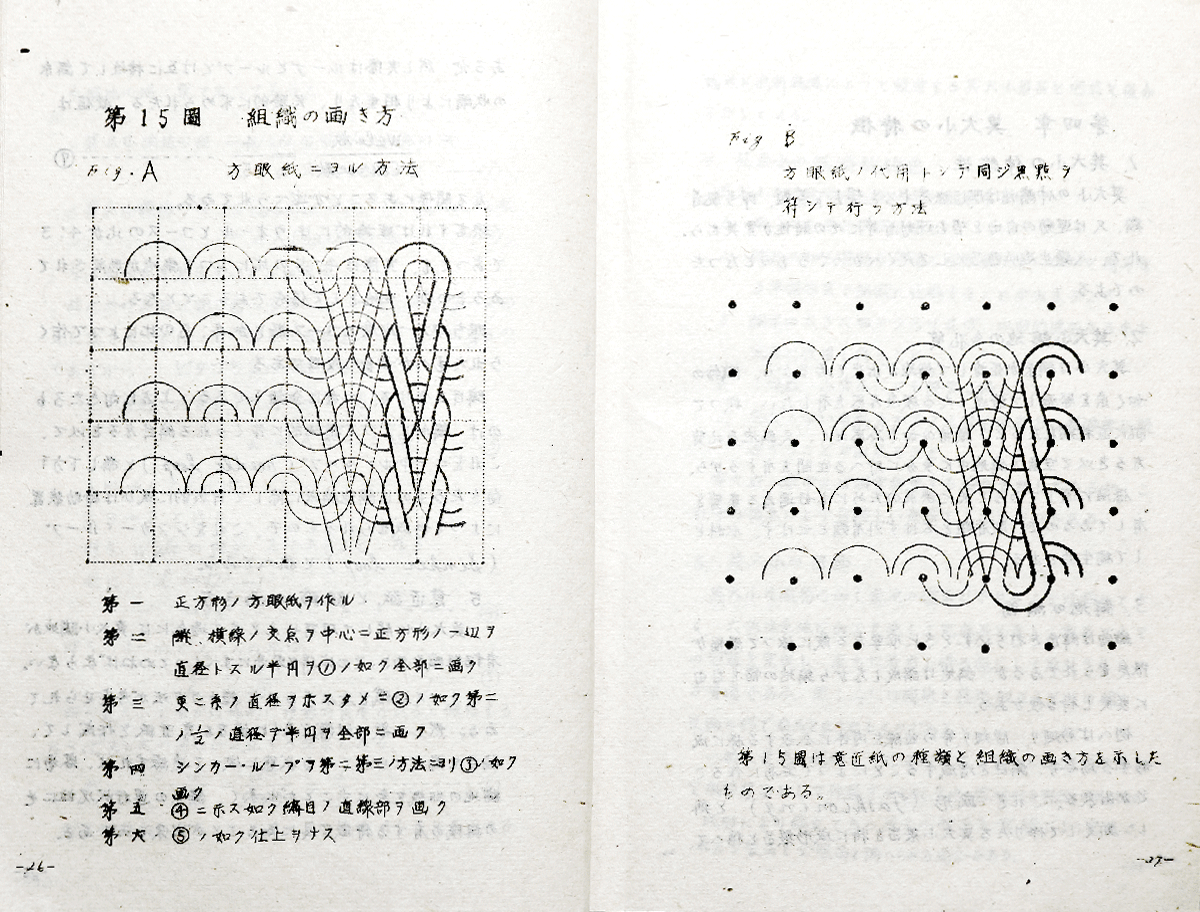

5 意匠紙と組織の描き方

メリヤスに関して研究する場合、メリヤス編地がなし得る組織を描き、観察し、その特徴を理解しやすくするよう努めなければなりません。メリヤス組織を示すには、いくつかの方法が考案されています。しかし一般的には、組織を把握しやすくする意匠紙を作成し、編み目が編成されている状態を模して連結していくことで、容易に編地の組織を示すことができます。また、編糸の運行状況およびその組織が有する特徴を具体的に知ることができます。

原典 P26-P27

第15図 組織の描き方

Fig.A 方眼紙を用いる方法

- 正方形(方眼紙)を作成する

- 縦・横線(支点を中心)で、正方形の一辺を直径とする半円を描く

(1つの場合と、その他は全部で2通り) - さらに直径を変更して、2のように描く

- シンカー・ループを第2・第3の方法に合わせて、3のように描く

- 4で示した図に、編目の直線部分を組み合わせる

- 最後に5のように仕上げる

Fig.B 方眼紙を代用として、同じ要領で点を示していく方法

第15図は、意匠紙の種類と組織の描き方を示したものである。

原典 P28-P29

第四章 メリヤスの特徴

1. メリヤスの伸縮性

メリヤスの伸縮性は、肌に密着することを望む下着類(肌着)や、運動の自由を求める運動着などで特に重宝され、人々の生活に欠かせない存在となっています。

2. メリヤス編地の多孔質

メリヤス編地は糸が屈曲してできているため、織物のように強く張って製造された硬直感がありません。そのため、肌に直接触れたときの冷感が少なく、また編地が多孔質であることにより空気を多く含み、保湿や保温に適しています。こうした性質から、肌着類だけでなく外衣としても生活に適した素材です。

3. 編地の編幅

織物の場合、緯糸を打ち込む際に必要な幅で制限されますが、メリヤス編地の場合、編成段階で隣接する編地の幅を自由に変更できる特性があります。例えば、衿回りや腰回りの曲線を身体に合わせる際、編目の増減によって容易に形作ることが可能です。これを成形(ファッショニング)と呼びます。このようにして作られたメリヤスは「成形品」と呼ばれ、裁断縫製によって製造されるメリヤス製品とは明確に区別されます。

4. メリヤスの経済的特徴

メリヤスを経済的な観点から考えると、以下の利点が挙げられます。

- 生産効率が高い

- 織物のように複雑な準備工程を必要とせず、非常に簡単な準備作業で済む

- 糸にある程度の太さがあれば、比較的弱い糸でも使用しやすい

- 小規模・小資本でも経営が可能

- 少ない原動力で、比較的低コストの製造が可能

これら多数の特徴によって、メリヤス産業は目覚ましい発展を遂げてきました。

5. メリヤスの用途

メリヤスは、織物のように生地のままで取引されることは少なく、通常は加工して完成品とし、商品としての形態を整えたうえで、すぐに着用できる状態で取引されます。もっとも、編地を整理加工して、そのまま反物の形で商品とする例もあります。

一般的に、生地を裁断して仕立てるものと、成形によって作り上げる「成形品」に分けられる場合があります。また、成形製品と裁縫によって完成した製品を、まとめて「全製品」と呼ぶ場合もあります。

原典 P30-P31

主な全製品を大別して挙げてみると、以下のようになります。

- 靴下類 (Hosiery)

- 男性用靴下 (Men’s half-hose)

- 女性用靴下 (Ladies’ stockings)

- 子ども用靴下 (Boys’ or children’s socks)

- 肌着類 (Underwear)

- 男性用シャツ (Under shirts for gents)

- 女性用シャツ (Vests, spencers, combination)

- 男性用下穿 (Gents’ pants, trousers, drawers)

- 女性用下穿 (Knitted skirts, divided pajamas [Srippe])

- 上着類 (Overwear)

- オーバーセーター (Over sweaters), オーバーコート (Overcoats)

-

手袋類 (Gloves or Mittens)

- 帽子・腹巻類 (Caps or head coverings, etc.)

- Cap or head coverings and neck coverings

- Bonnets, shawls, motor veils, coverings

- 和装用製品

- 足袋、足袋芯、腹巻、頸巻、福祥、膠巻、脚半(読み方不詳のためローマ字化等省略)

その他、工業用や電療用などに使用されるものを挙げると

- 包装用袋および傘、ステッキ等の袋

- 製帽材料、防水布材料、ゴム靴裏張 など

- 亀甲蚊帳地、模造毛皮、瓦斯(ガス)関連素材 など

- 印版用布、網用・繃帯(ほうたい)材料 など