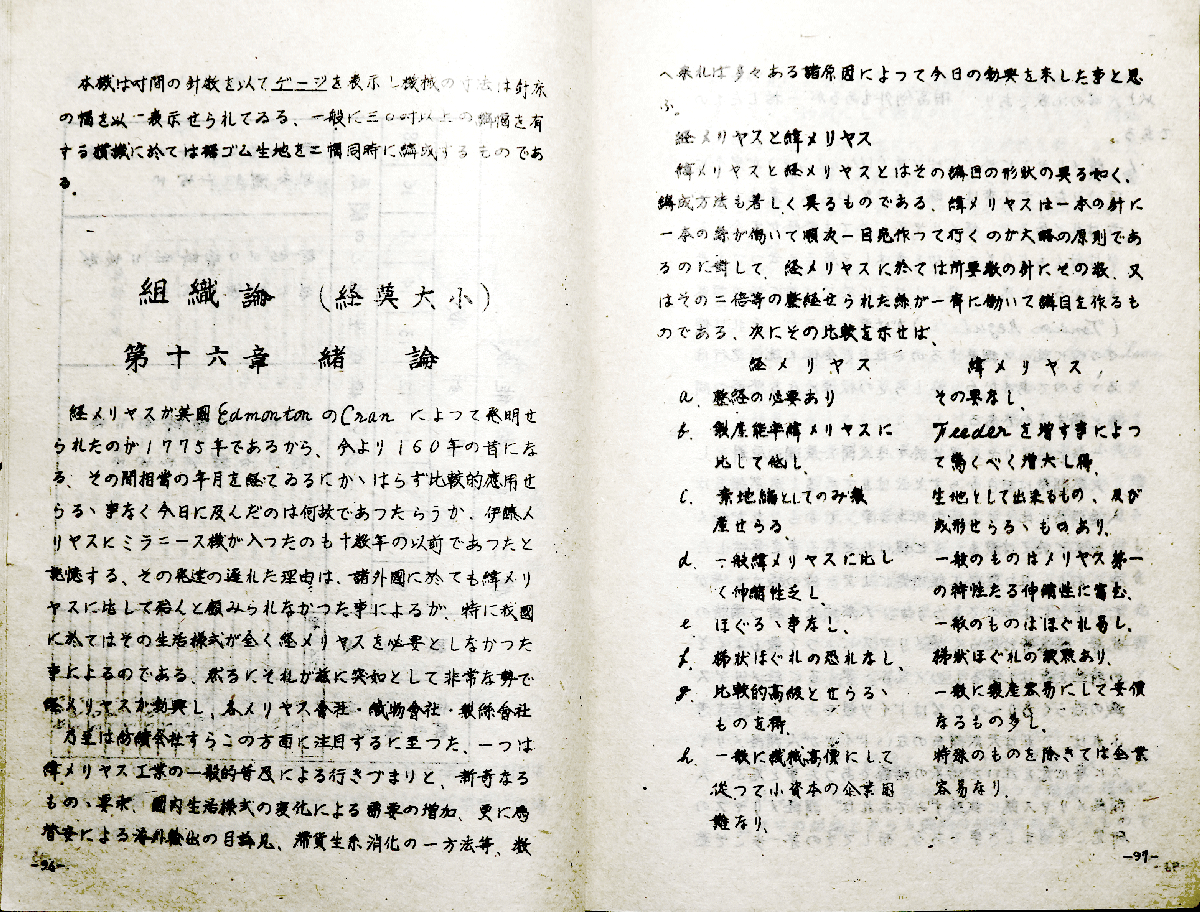

解説メリヤス② 緯メリヤスについて

原典 P30-P31

※本書は手書き古書のため、印刷かすれ乱丁などにより正確に汲み取れていない箇所が複数ございます。原典をご確認ください。

※本書は手書き古書のため、印刷かすれ乱丁などにより正確に汲み取れていない箇所が複数ございます。原典をご確認ください。

※スウェットやTシャツの丸編機との関係を、 より一般的な視点から整理した記事は

も合わせて参照されたい。

組織論(緯メリヤス)

第五章 変化メリヤス組織

前述の基本組織および基本の編み目は、単に編み目の表裏によって形作られたものであり、編み目そのものは特に変化していません。

本章で扱う変化組織は、編み目の作り方を変化させたもので、わずかな変化を作り出すための基本的なもの、または一般的に広く用いられているものを抜粋して掲げています。基本目を組み合わせ、混合し、さらに変化を誘導することによって、多種多様な組織が生まれます。

さらに、原組織および変化組織を適切に配合することで、さまざまな応用組織を誘導することも可能です。

1. タック編(Tuck Work)

この編み方は、ある特定の編針で、ある時点まで編み目を作らず、そのニードル・ループを次の列の糸と一緒に一つの編み目として完成させる方法です。

通常は規則的に編針を進め、複数以上のニードル・ループをまとめて一つの編み目として完成させます。

原典 P32-P33

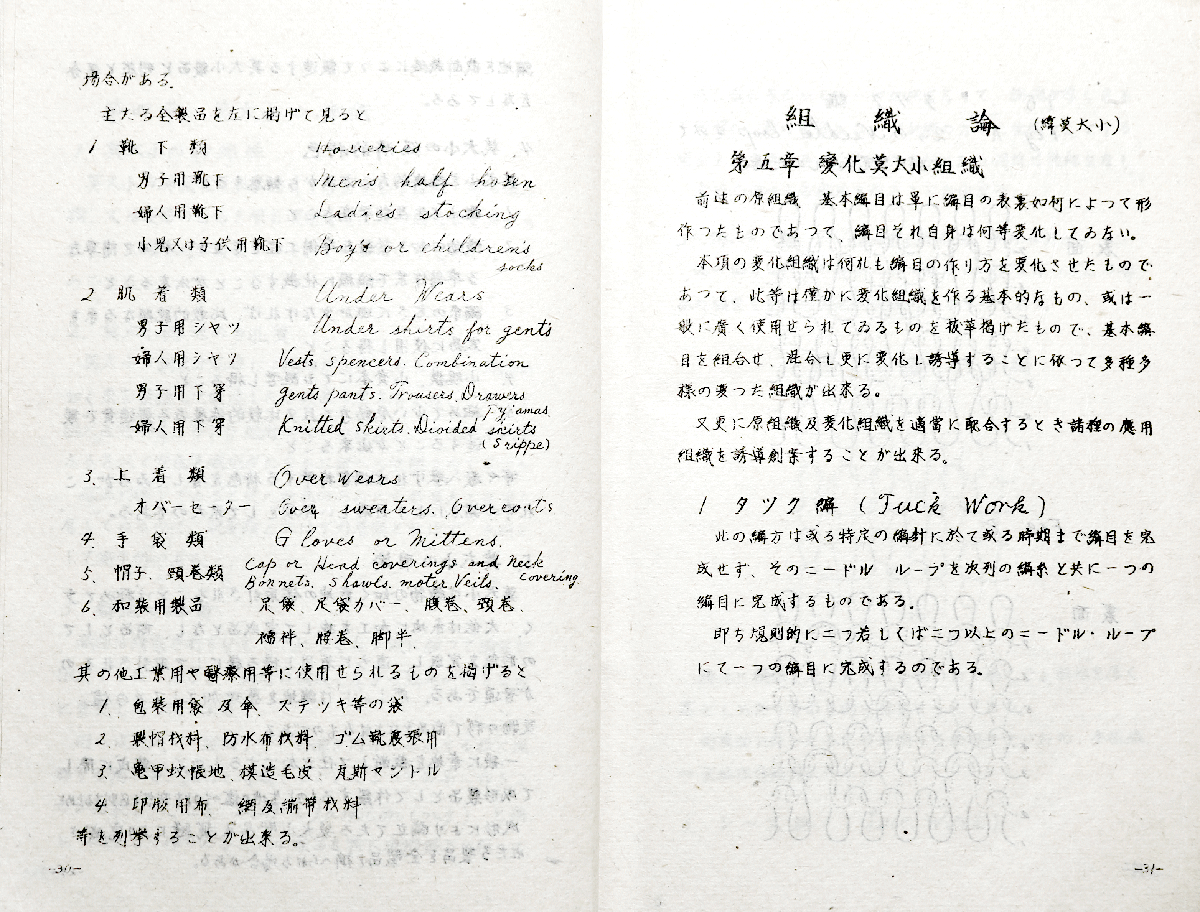

第16図 タック編

-

Fig.A(表面)

2つのニードルループを用いて、1つの編み目を完成させた場合 -

Fig.B(裏面)

このように図からわかるように、ループが重なり合うことで編地が厚くなると同時に、次に重なるループがその方向へ収縮しようとする傾向を持つため、タックされた箇所は凸状になり、表面に凸部のある編地を作ることができます。

2. 浮き編(Float Stitch Work)

この編み方は、特定の部分でまったくループを作らず、その部分の糸を編地の裏面にまっすぐ浮かせる方法です。

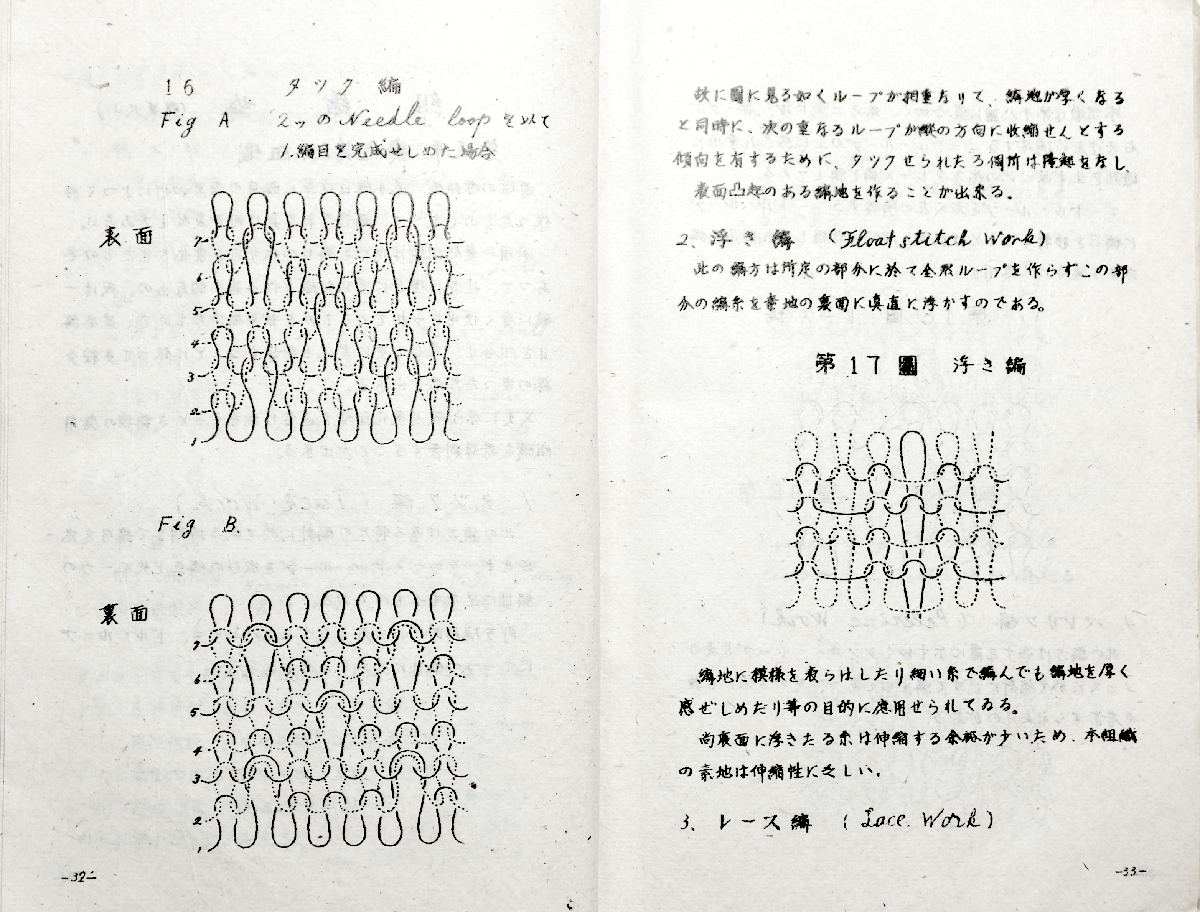

第17図 浮き編

浮き編は、模様をつけたり、細い糸でも厚みを感じさせるなどの目的で活用されます。浮いている部分には伸縮の余裕が少ないため、元の編地の伸縮性はやや制限されます。

3. レース編(Lace Work)

原典 P34-P35

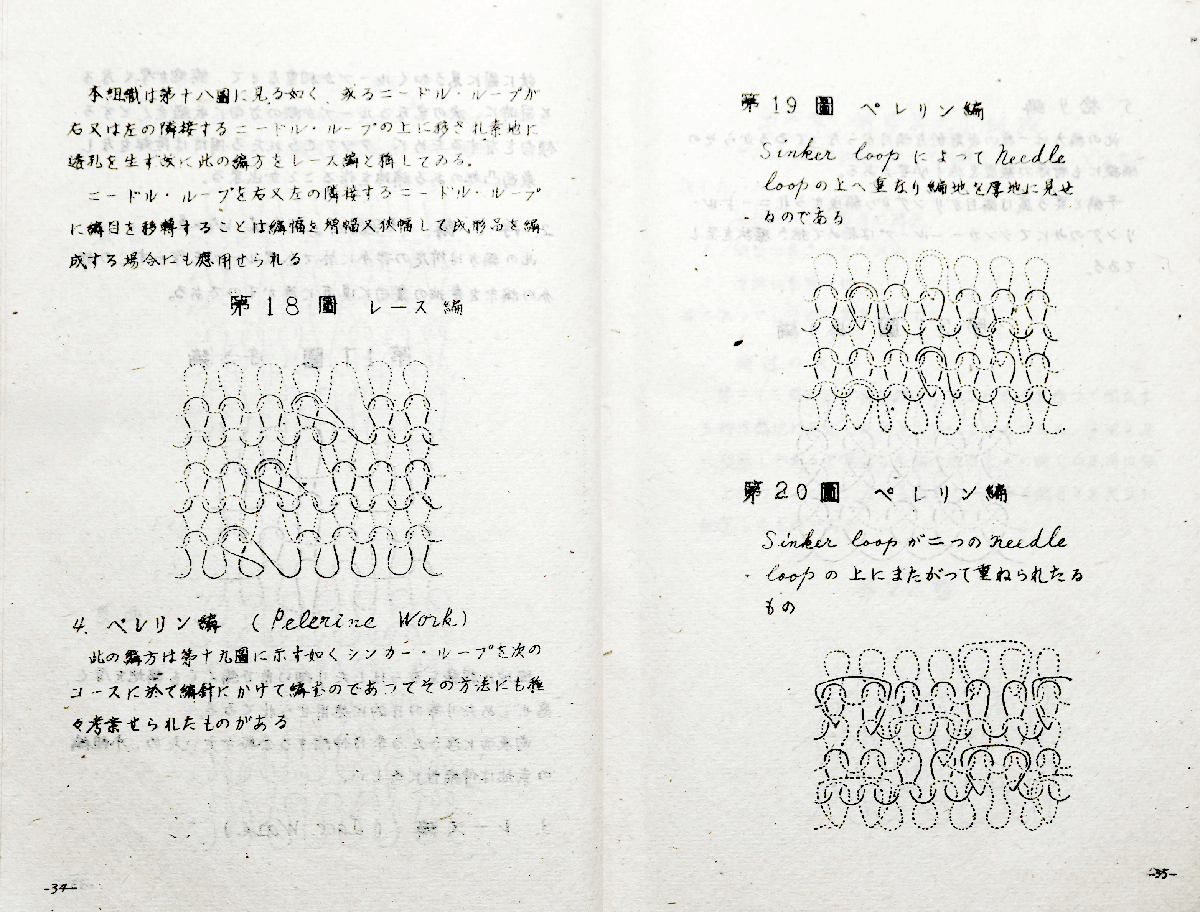

本組織は第18図に示すように、あるニードル・ループが右または左の隣接するニードル・ループの上に移され、編地の密な部分を生じさせる方法をレース編と呼んでいます。

また、ニードル・ループを右または左の隣接するニードル・ループへ移すことは、縞幅の拡大や縮小による成形品の編成にも応用されます。

第18図 レース編

4. ペレリン編(Pelerine Work)

この編み方は第19図に示すように、シンカー・ループを次のコースで針にかけて編むものであり、その手法にもいくつかのバリエーションがあります。

第19図 ペレリン編

Sinker loop(=Needle loop)が重なって、編地を厚地に見せる方法です。

第20図 ペレリン編

Sinker loop が二つの needle loop の上にまたがり、重ねられたものです。

原典 P36-P37

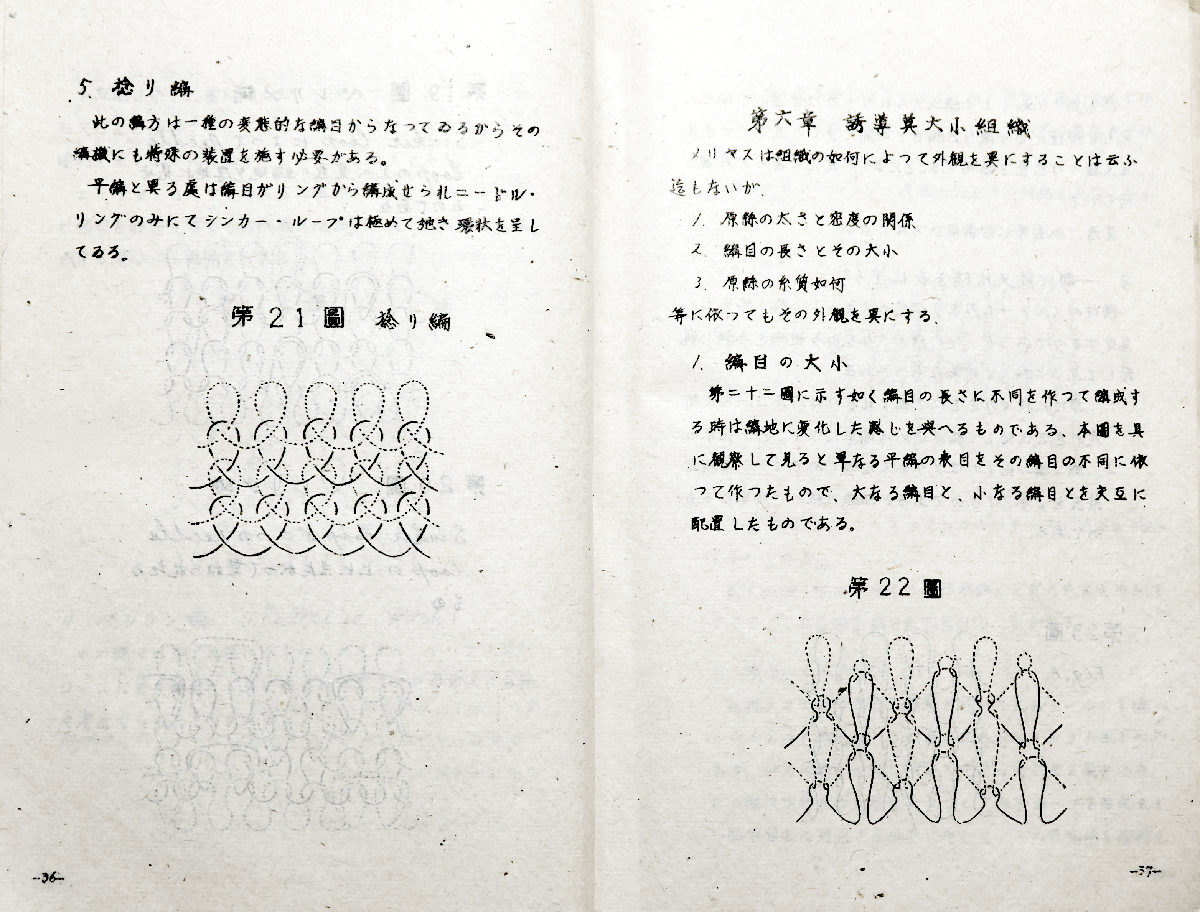

5. 捻り編

この編み方は、一種の変則的な編み目から成り立っているため、編む際には特殊な装置が必要です。

編成方法は、(おそらく)毎段をニードル・ループのみで構成し、シンカー・ループがごく円に近い形状を示すのが特徴です。

第21図 捻り編

第六章 変化メリヤス組織

メリヤスは、その組織がどのように構成されるかによって外観が異なることは言うまでもありませんが、

- 糸の太さ(直径)と目の密度の関係

- 編み目の長さと、その大小

- 原糸の性質(素材など)

といった要素によっても外観は変化します。

1. 編み目の大小

第22図に示すように、編み目の長さに差をつけて編成すると、編地に変化した印象を与えます。実際に見てみると、単なる平編の編み目でも、目の大小を組み合わせて、大きな編み目と小さな編み目を交互に配置したものであることがわかります。

第22図

原典 P38-P39

こうして編成された編地は、普通の編地と比べて弾力に富み、編み目と編み目の間に多くの透かし目ができる。また、さまざまな色糸を織り交ぜることによって、より変化に富んだ外観を得ることができるため、夏物や衣類などにも広く用いられています。

2. 一部に段や縞を表すもの

横段(ボーダー)のセーターや、縦縞(ストライプ)のスカートなどをよく見かけますが、その組織を分解して観察してみると、実はごく簡単な構造であることがわかります。

-

横方向にさまざまな色を使って編む場合

所定のコースに所定の色糸を供給して編み込むことで、簡単に作成できます。 -

縞模様(ストライプ)を編み出す場合

メリヤス組織ではやや複雑な装置が必要になりますが、組織自体は非常にシンプルです。

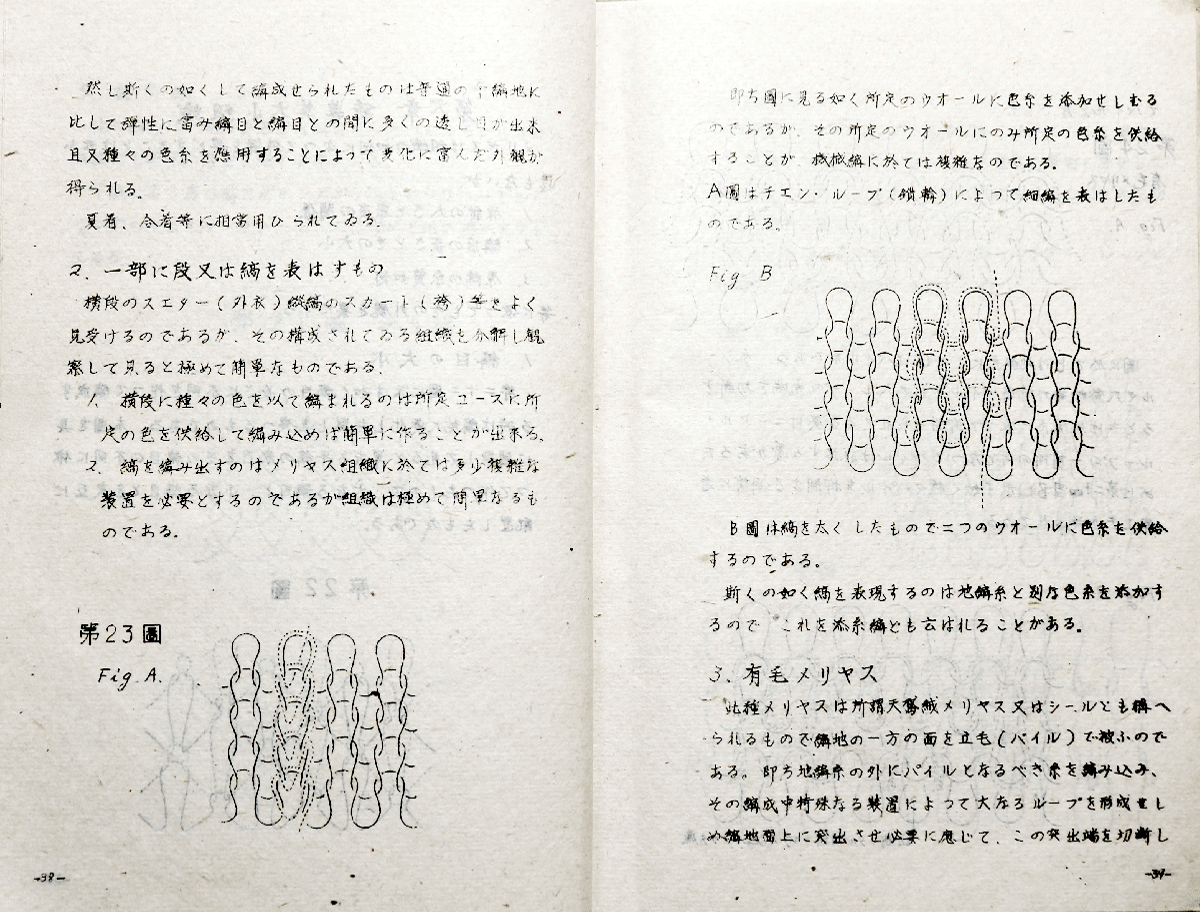

第23図

-

Fig.A

ここでは、図に示すように所定のウェール(縦方向)に色を追加しているが、その特定のウェールだけに所定の色糸を供給するのは、機械編みの場合かなり複雑になります。

A図はチェーン・ループ(鎖編み)によって細編を表現したものである。 -

Fig.B

B図はより太い縞を作ったもので、二つのウェールに色糸を供給しています。

このように模様を表現するためには、地糸と異なる色糸を加えるので、これを「添糸」と呼ぶこともあります。

3. 有毛メリヤス

いわゆる天鵞絨(ビロード)メリヤス、またはシールと呼ばれるもので、地の一方の面をパイルで覆う編地を指します。具体的には、生地の外側にパイルとなる糸を編み込み、編成途中で特殊な装置を使って大きなループを形成し、そのループを地面から突出させるようにし、最後にその突出端を切断してパイル状に仕上げる方法です。

原典 P40-P41

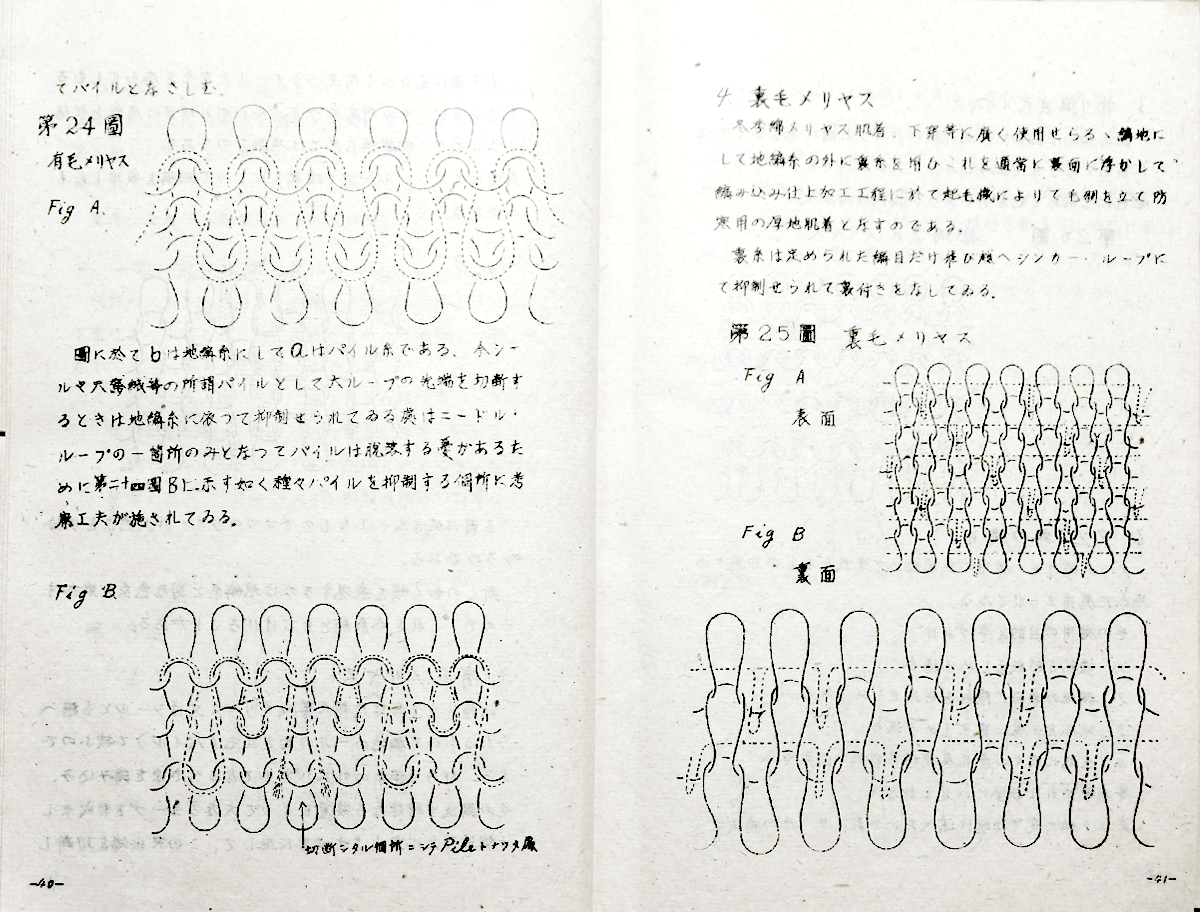

第24図 有毛メリヤス

Fig.A

図中の b は地編み糸で、a はパイル糸です。現在、シールや天鵞絨(ビロード)など、いわゆるパイルを作る際に大きなループの先端を切断するとき、地編み糸によって抑制されている部分がニードル・ループの一部分のみとなる場合は、パイルが脱落する危険性があります。そこで、(第24図 B)のように、パイルを固定するための工夫が施されています。

Fig.B

断ち切った箇所がパイルとなっている。

4. 裏毛メリヤス

冬季用のメリヤス肌着や下穿きなどに広く使われており、地編み糸のほかに裏糸を用いて、適度に裏面に浮かせるように編み込みます。仕上げ加工工程において、起毛機で毛を起こすことによって防寒用の厚地肌着として完成させます。

裏糸は、あらかじめ定められた編み目だけをシンカー・ループで抑制し、裏面に付着させています。

第25図 裏毛メリヤス

- Fig.A(表面)

- Fig.B(裏面)

原典 P42-P43

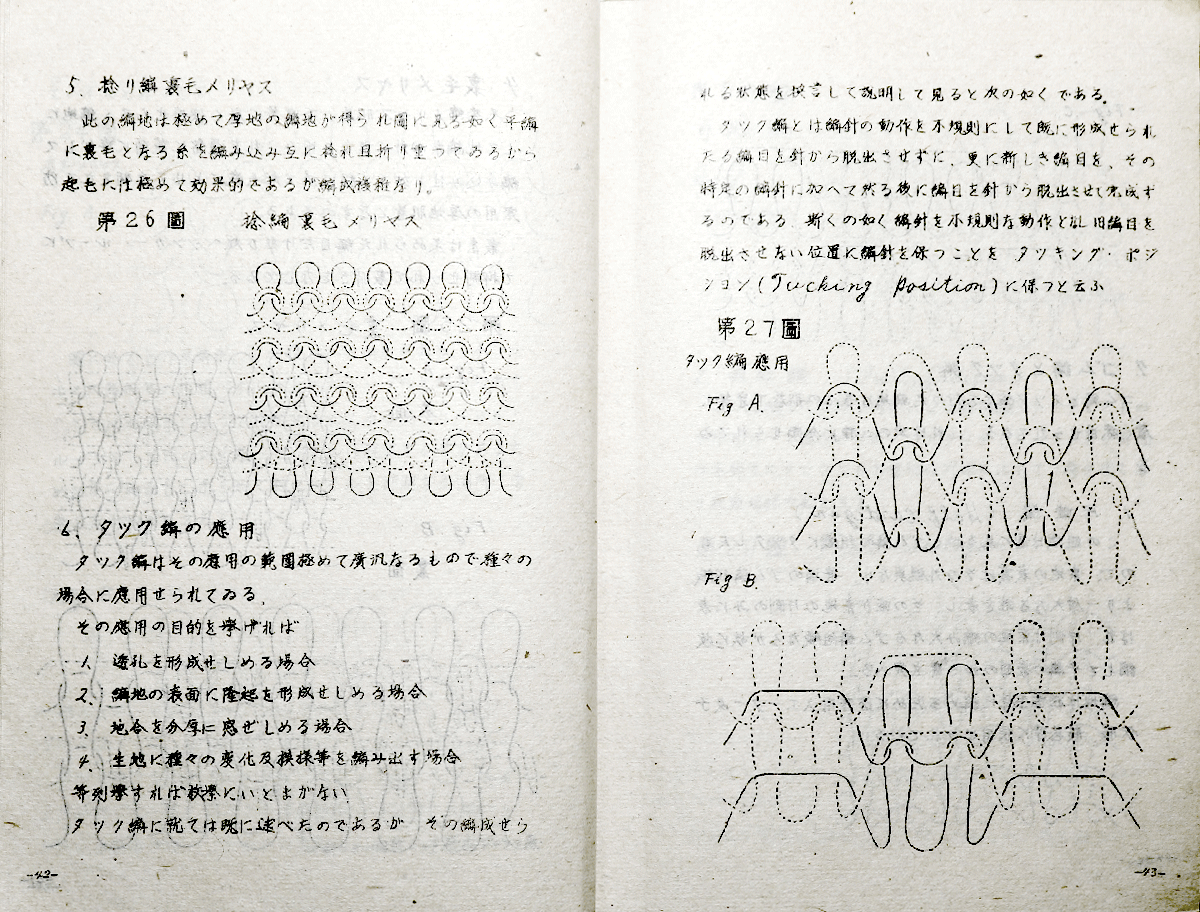

5. 捻り編裏毛メリヤス

この編地は、平編みに裏毛となる糸を重ねて編み込むことで、非常に厚みのある生地を得られ、起毛処理にとても効果的です。反面、編成方法が複雑です。

第26図 捻り編裏毛メリヤス

6. タック編の応用

タック編はその用途がきわめて広く、さまざまな場面で活用されています。主な目的としては、次のような例が挙げられます。

- 人工的な穴(透かし)を形成する場合

- 編地の表面に隆起を作り出す場合

- 生地をいっそう厚く感じさせる場合

- 生地に多様な変化や模様を編み出す場合

ほかにも数多くの応用例があります。すでにタック編については述べましたが、その編み方における“隣接する状態”を具体的に説明すると、次のようになります。

タック編とは、編針の動作をあえて不規則にして、すでに形成された編み目をいったん針から外さないように保持しつつ、新たな編み目を同じ針に加え、最終的に針から外して完成させる方法です。

つまり、編針を不規則に動かして編み目を“脱出”させない位置に保つことをタッキング・ポジション (Tucking position) と呼びます。

第27図 タック編応用

- Fig.A

- Fig.B

原典 P44-P45

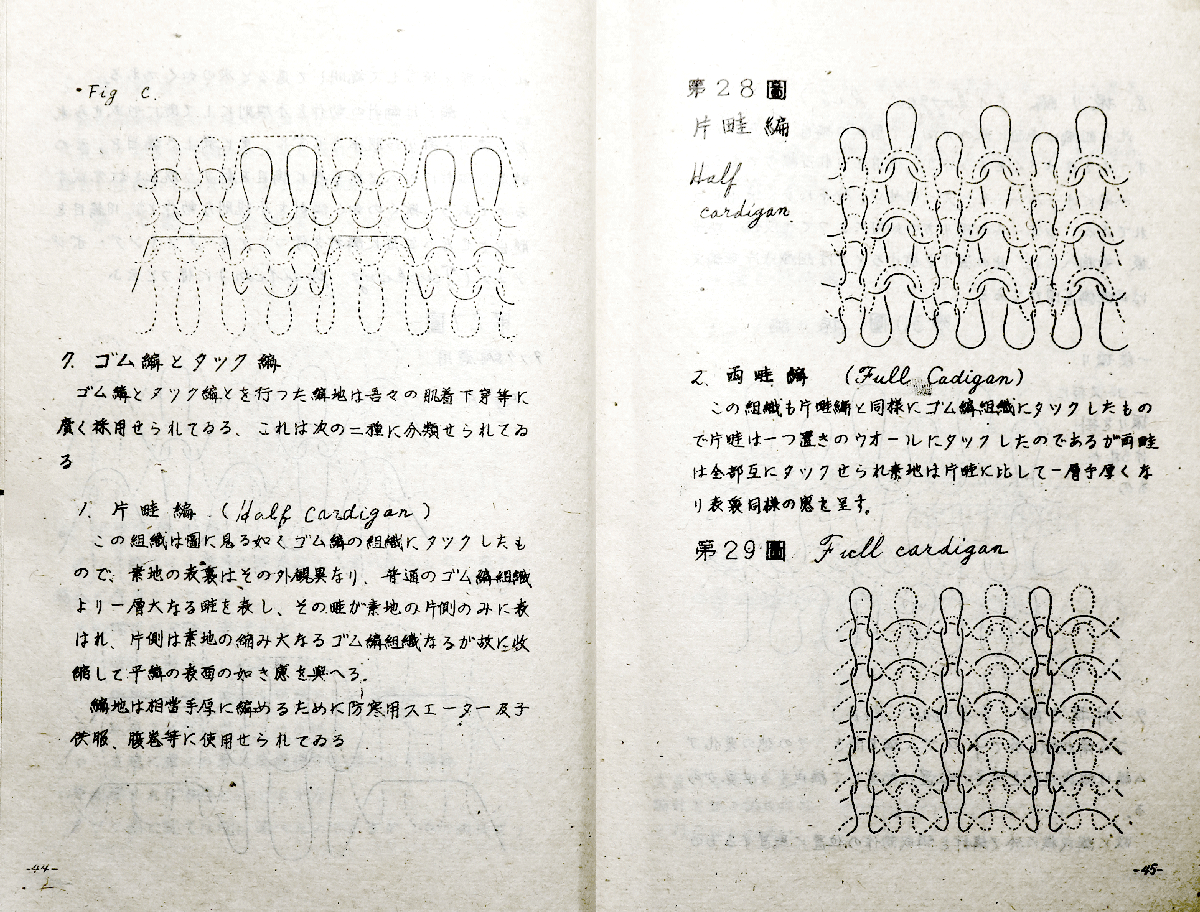

Fig.C

7. ゴム編とタック編

ゴム編とタック編を組み合わせた編地は、肌着や下着などに幅広く利用されています。大きく分けると、以下の 2 種類があります。

-

片畦編(Half Cardigan)

この組織は図にあるように、ゴム編組織にタックを施したもので、表裏の外観は普通のゴム編よりもさらに厚みが増しています。その「畝(うね)」は編地の片面のみに現れ、片面はゴム編組織によって大きく縮むため、平編の表面とは異なる凹凸が生じます。

編地は相当厚手に編まれるので、防寒用セーターや子ども服、腹巻などに広く使用されています。第28図 片畦編 (Half Cardigan)

-

両畦編(Full Cardigan)

この組織も片畦編と同様に、ゴム編組織にタックを施したものです。ただし片畦編では、一つおきのウェールにタックをかけるのに対し、両畦編ではすべてのウェールにタックをかけるため、片畦編よりもさらに厚手になり、表裏同様の外観と感触を示します。第29図 両畦編 (Full Cardigan)

原典 P46-P47

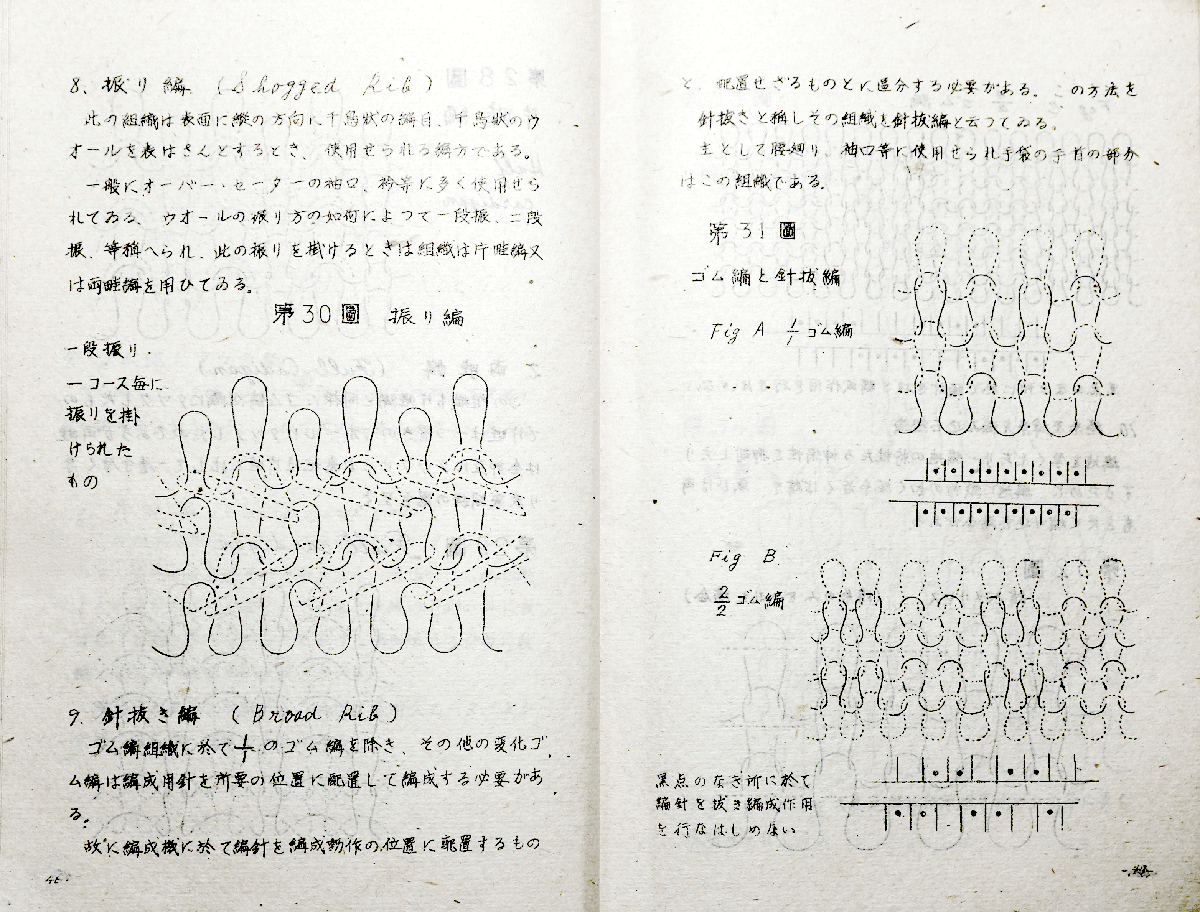

8. 振り編 (Shogged Rib)

この組織は、表面に縦方向の千鳥(ちどり)状の編み目を表現するときに用いられる編み方です。一般にはオーバーセーターの袖口や襟などに多く使われています。ウェール(縦列)の“振り”のかけ方によって「一段振り」「二段振り」などがあり、この振りを施す際には片畦編や両畦編を併用します。

第30図 振り編

- 一段振り

コースごとに振りをかけたもの

9. 針抜き編 (Broad Rib)

ゴム編組織において、標準的なゴム編以外の変化ゴム編を作る場合には、編成に使う針を必要な位置に配置して編成する必要があります。

そこで、編成機において「編針を編成動作の位置に配置するもの」と「配置しないもの」に区分する必要があり、この方法を「針抜き」と呼び、その組織を「針抜き編」と呼んでいます。

主にウエスト周りや袖口などに用いられ、手袋の手首部分などにもよく使われる組織です。

第31図 ゴム編と針抜き編

- Fig.A 1/1ゴム編

- Fig.B 2/2ゴム編

図中の黒点で示した部分では、編針を抜いて編成動作を行わせないようにしている。

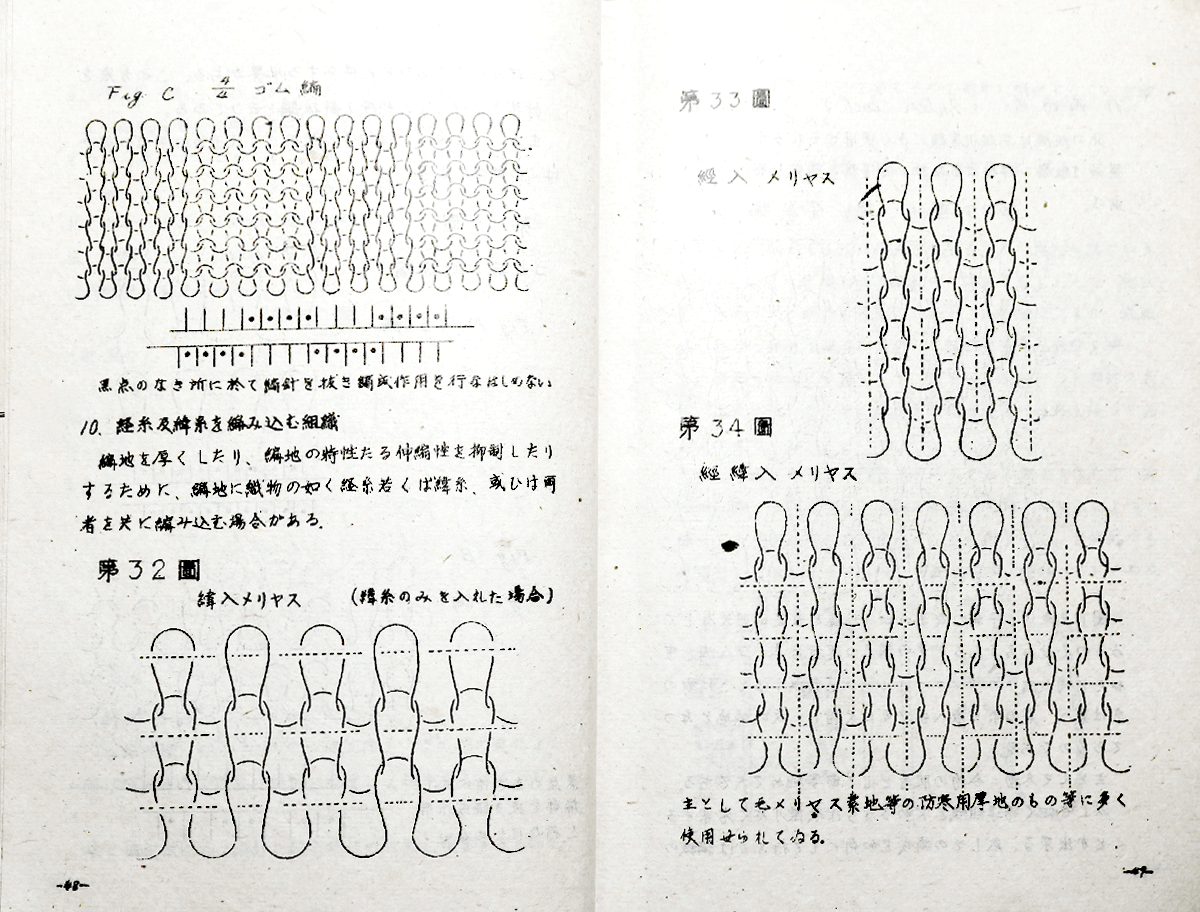

原典 P48-P49

Fig.C 4/4ゴム編

黒点のない部分では針抜きの操作を行わない

10. 経糸および緯糸を編み込む組織

編地を厚くしたり、編み地の伸縮性を抑えたりする目的で、編地に対して経糸、あるいは緯糸、または両方を実際に編み込む場合があります。

第32図 緯入メリヤス(緯糸のみを入れた場合)

第33図 経入メリヤス

第34図 経緯入メリヤス

主として、メリヤス地などで防寒用の厚手の編地に多用されています。

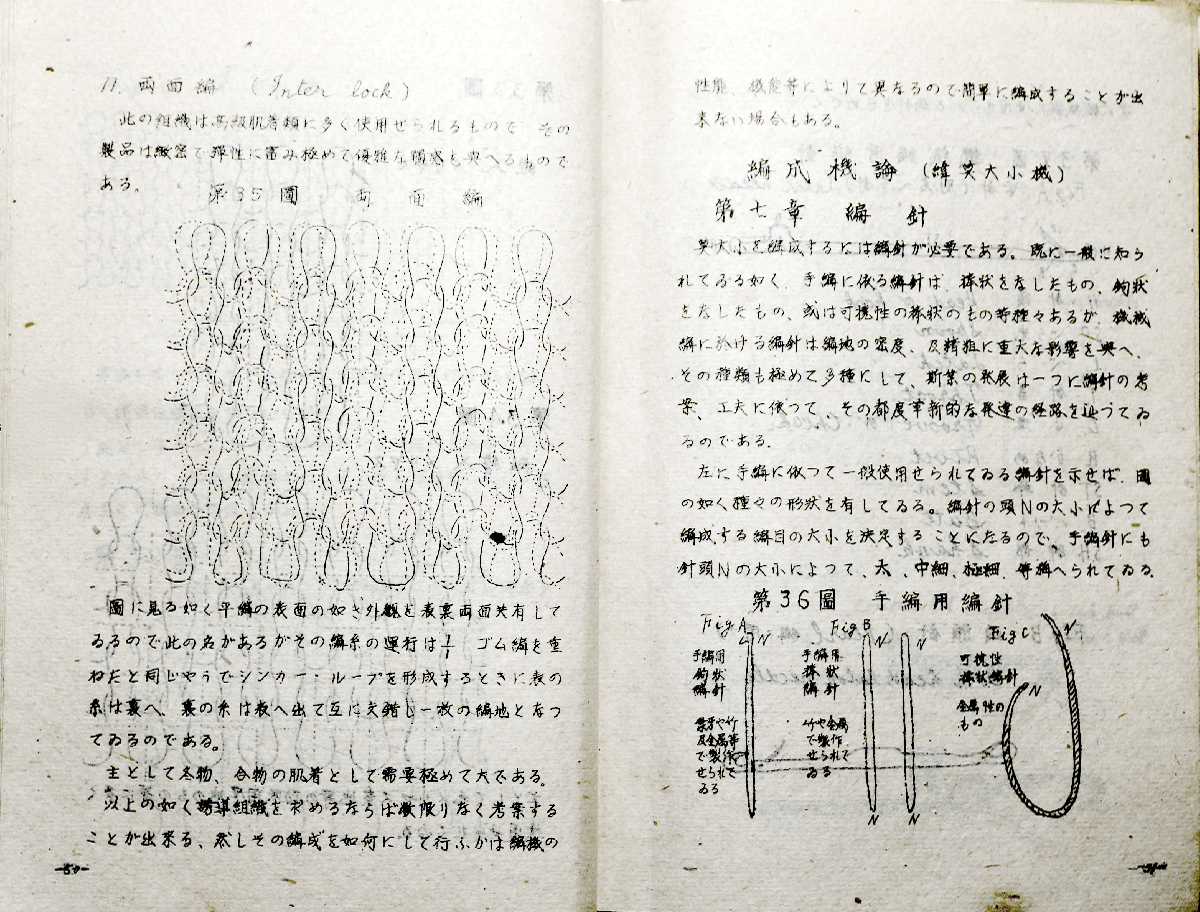

原典 P50-P51

11. 両面編(Interlock)

この組織は高級肌着類に多く用いられ、その製品は緻密で弾力に富み、非常に優雅な質感を特徴とします。

第35図 両面編

図を見ると、平編の表面に似た外観が、表裏両面に現れているため、このように呼ばれています。しかし、実際にはゴム編のようにシンカー・ループを形成する際、表側の糸が裏側へ回り、裏側の糸が表側へ回ることで互いに交錯し、一枚の編地を構成しています。

主として冬物やセーター用肌着として需要が非常に大きいです。以上のように誘導組織をさらに追求すれば、無数のバリエーションが考えられますが、その編成をどのような素材・機能などの条件で行うかによって難易度が変わるため、簡単に編成できない場合もあります。

編成機論(緯メリヤス機)

第七章 編針

メリヤスを構成するには、針が必要です。すでに広く知られているように、手編みで用いられる針には棒状のものや、刺繍針に似たものなどさまざまな種類があります。一方、機械で用いられる編針は、編地の密度や精度に大きな影響を及ぼし、その種類もきわめて多岐にわたります。産業の発展は、この針の改良や工夫にも支えられてきており、その都度、革新的な進歩を遂げてきました。

たとえば、手編みで一般的に使用されている針を見れば、さまざまな形状が存在することがわかります。針の先端(頭)の大きさによって編成する編み目の大きさが決まるため、手編みにおいても針の先端径が「太・中細・極細」などに分類されています。

第36図 手編用編針

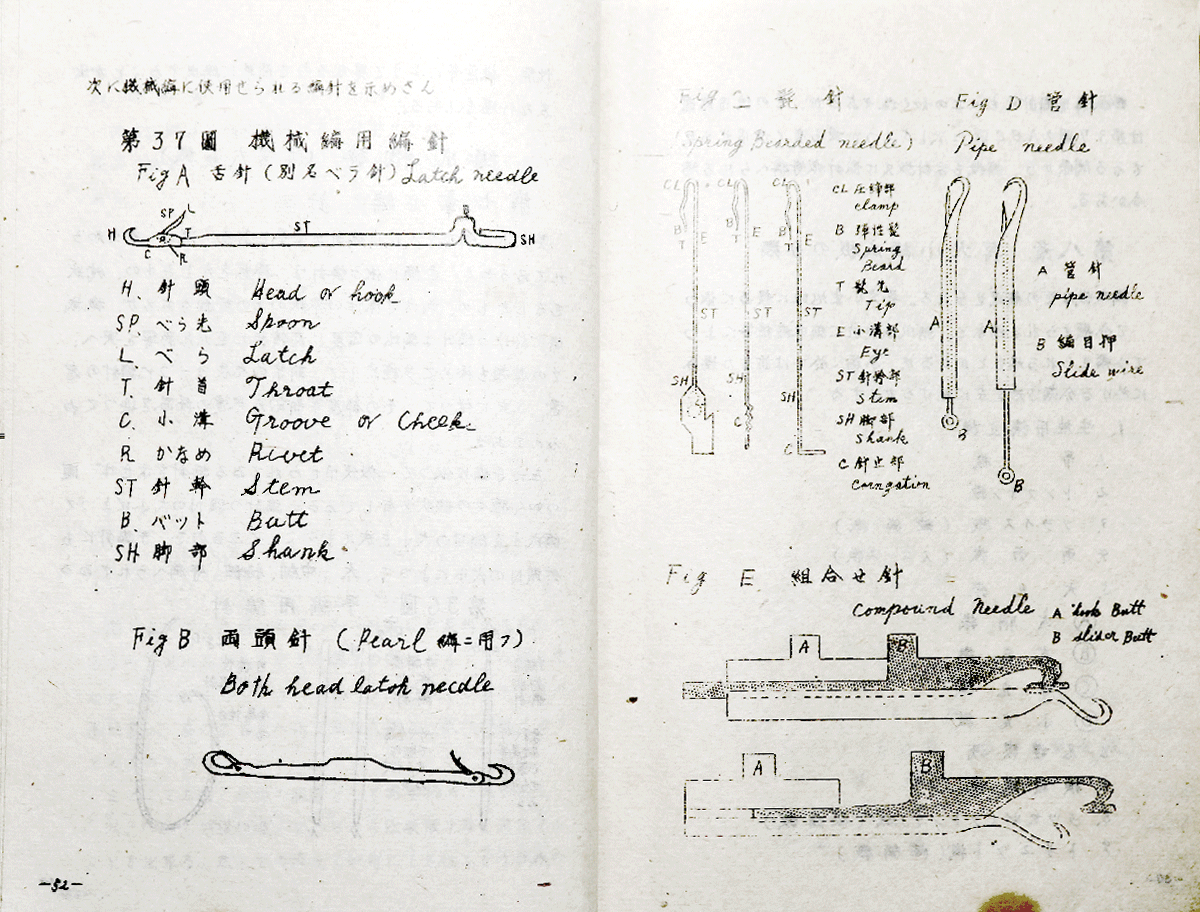

原典 P52-P53

次に、機械で使用される編針を示します。

第37図 機械編用編針

- Fig.A 舌針(別名:ベラ針, Latch needle)

- H. 針頭 (Head or hook)

- SP. ベラ先 (Spoon)

- L. ベラ (Latch)

- T. 針首 (Throat)

- C. 小溝 (Groove or Cheeks)

- R. かなめ (Rivet)

- ST. 針棒 (Stem)

- B. バット (Butt)

- SH. 脚部 (Shank)

-

Fig.B 両頭針(Pearl編用)Both-head latch needle

-

Fig.C 髭針(Spring Bearded needle)

- Fig.D 管針(Pipe needle)

- A: 管針 (Pipe needle)

- B: 編目押さえ (Slide wire)

- Fig.E 組合せ針(Compound needle)

- A: Hook Butt

- B: Slider Butt

原典 P54-P55

第八章 メリヤス編成の分類

編成機はその構成によって分類されます。メリヤス生地を製品によって分類する場合と、編成機能や編成機構によって分類する場合がありますが、本書では前者の場合における分類方法を以下に示します。

一. 生地用編立機

- 吊機

- トンプキン機

- フライス機(畦編機)

- 両面機(スムース機)

- 大丸機

- A. 大胴機

- B. 大丸機

- C. 中丸機

- D. 小丸機

- 丸ゴム機

- 横ゴム機

- ラッセル(フレンチ)機(経編機)

- トリコット機(経編機)

- ミラニーズ機(経編機)

- A. 円形ミラニーズ機

- B. フラット・ミラニーズ機

- 機編機

二. 靴下編機

- 長靴下編機(自動式 K式機)

- 短靴下身編機(自動式 B式機)

- 半自動式靴下機

- 手動靴下機

- フライス靴下機(畦編下編成機)

- フルファッション機

- A. レッガー機

- B. フッター機

- C. シングル・ユニット機

- 軍足編機

- A. 自動式軍足機

- B. 手動式軍足機

三. 軍手編機

- 自動式軍手機

- 手動式軍手機

四. 毛メリヤス専用機(成形品製造機)

- 大横機

- A. 大横機

- B. 両面機

原典 P56-P57

- C. 両頭機(パール編機)

- D. コットン機 多頭式ニードルを用いて頭数=4 と表示されている(コットン・ロータリーフレーム)

- 小横機

- A. 毛手袋編機

- B. 袖生地編機

- C. 首巻機

(注)

針を有する編機においては、ジャカード機などと呼ばれることもありますが、以上分類した二十二種のいずれかに属するものである。

第九章 吊機

French Circular frame, or French Circular loop wheel frame

吊編機は、機械全体が一本のシャフトによって丈夫に保たれているところから、この名称があります。

一般に「吊り」と呼ばれる簡単な言葉で親しまれ、またスイスから初めて機械が輸入されたために「スイツツル」とも呼ばれる場合があります。さらに編成編地を下方に掻き下げるために「カキサゲ機」とも呼ばれています。

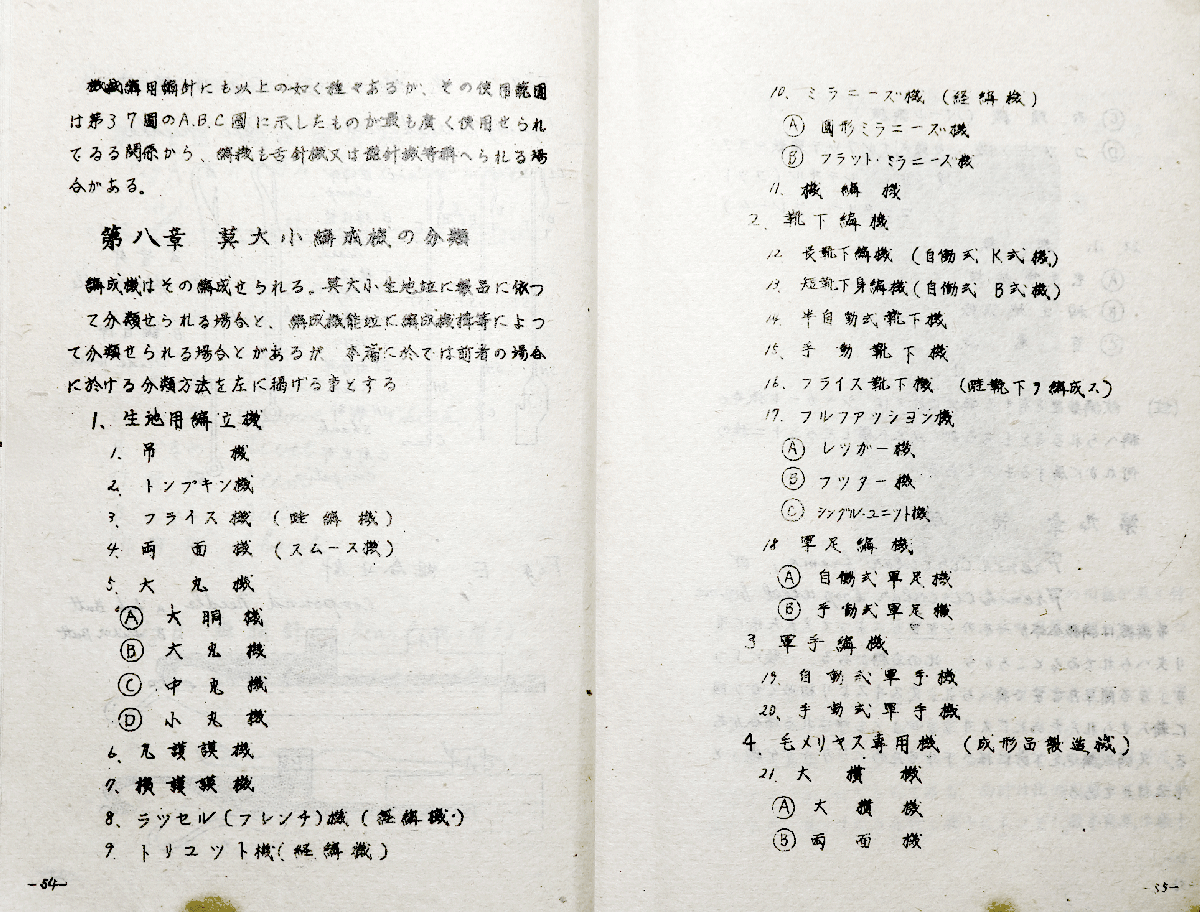

第38図 吊機

装置に吊り下げられたシャフトには上下二枚の円盤が取り付けられており、各部の装置はこの二枚の円盤のいずれかによって動かされています。

- 上部円盤 はシャフトに固定して取り付けられているため、固定部分はこの円盤上に全て装置されています。

- 下部円盤 はシャフトを中心として回転するもので、針およびプラテンが取り付けられています。

針はこの円盤上に放射状に水平に取り付けられ、押し子によって数本から数十本の針が動作します。

原典 P58-P59

本体は締め付けられており、プラテンは各針間に配置され、既成編地を針の先端に押し出し、針より編目を脱出させる役割を果たします。

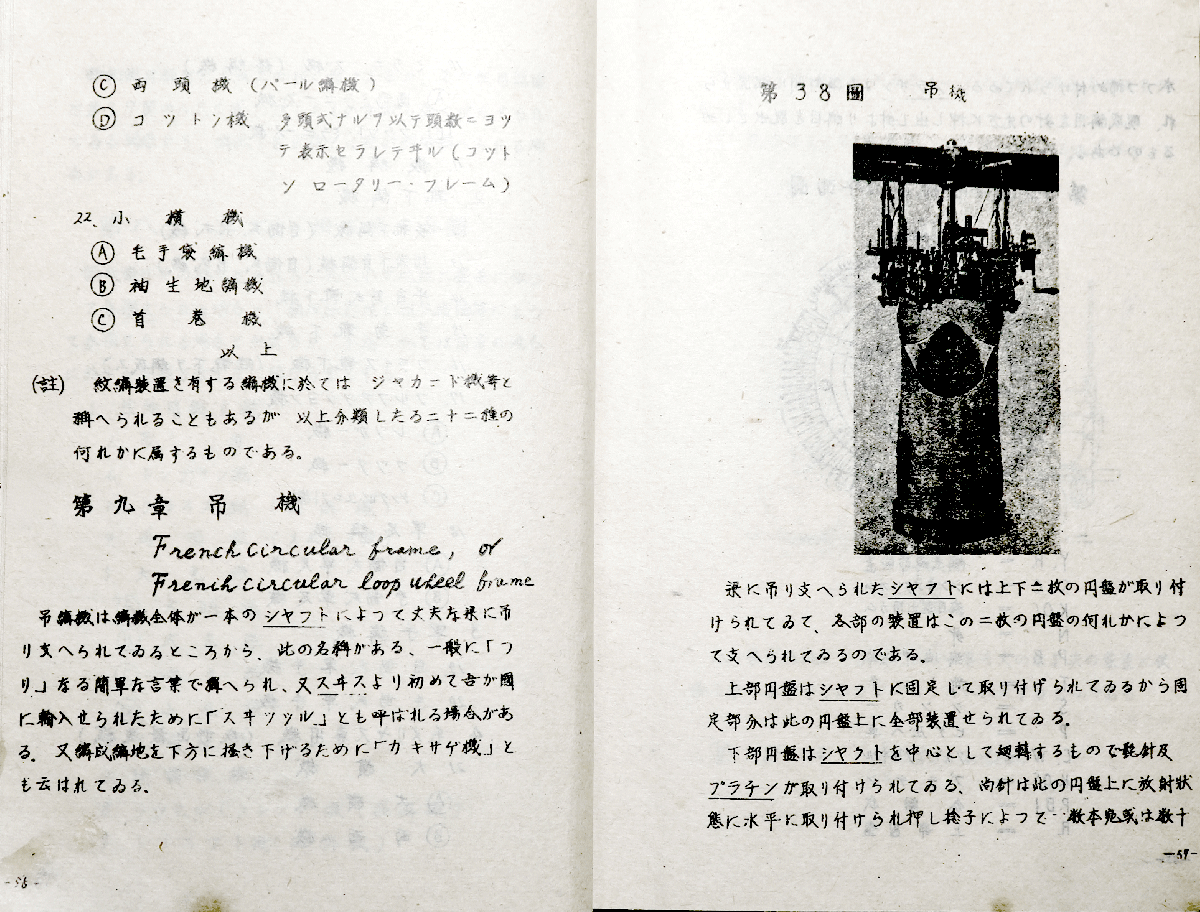

第39図 吊機械の平面図

| 記号 | 説明 |

|---|---|

| Y.R | 編糸調節装置 |

| S.C | シンキング・カム |

| K.O.C | 編目脱出用カム |

| N | 針 |

| P.B | 編地押込車 |

| T | 新しい糸 |

| S | シンカー |

| P | ヒゲ圧へ車 |

| C.W | クリアリングホイール |

| K.O.S | プラテン |

| P.B.I | 分離装置 |

| P.L | 上部円盤 |

本機における編目形成装置として、その重要部分を以下に示します。

A. 編糸給糸および調節装置 - Thread regulator

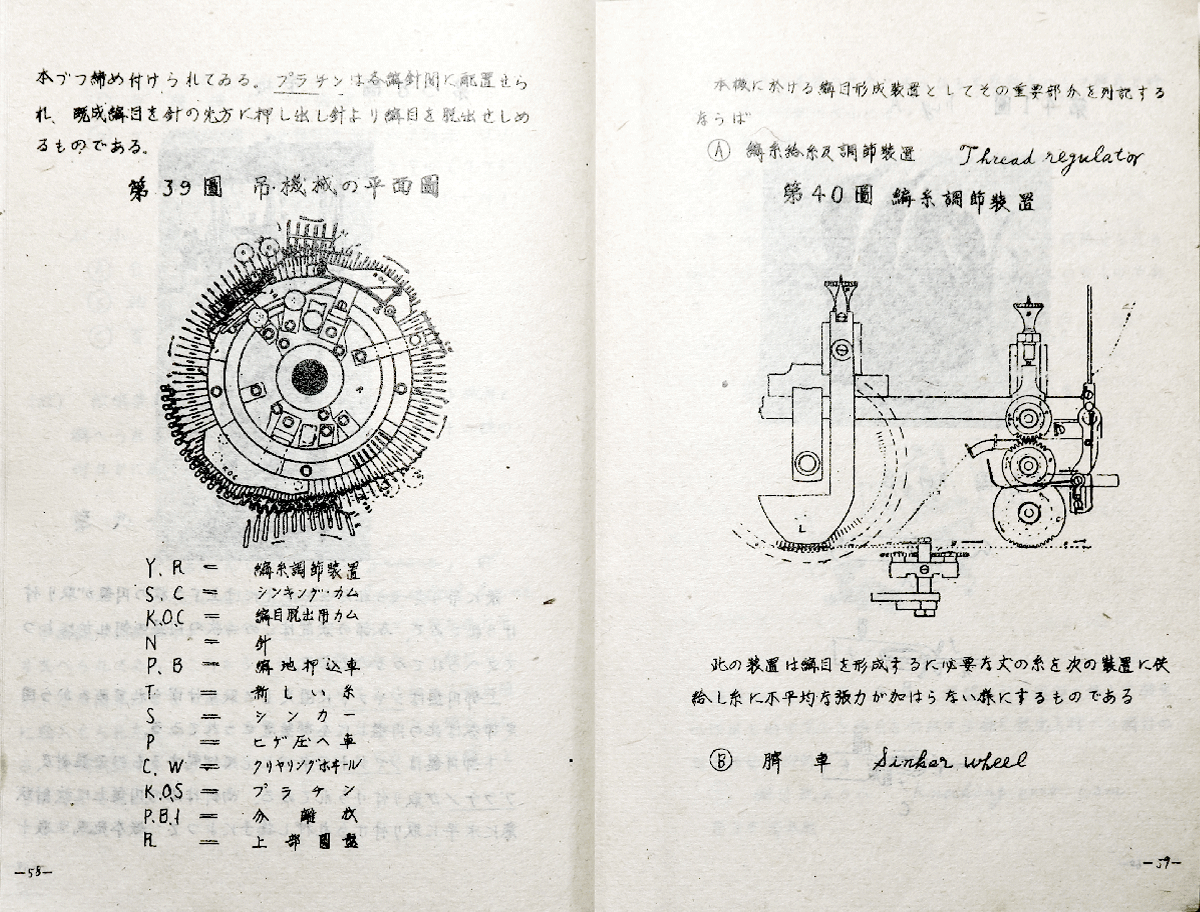

第40図 編糸調節装置

この装置は編目を形成する際に必要な量の糸を次の装置に供給し、糸に不均一な張力が加わらないようにするものです。

B. 臍車 - Sinker wheel

原典 P60-P61

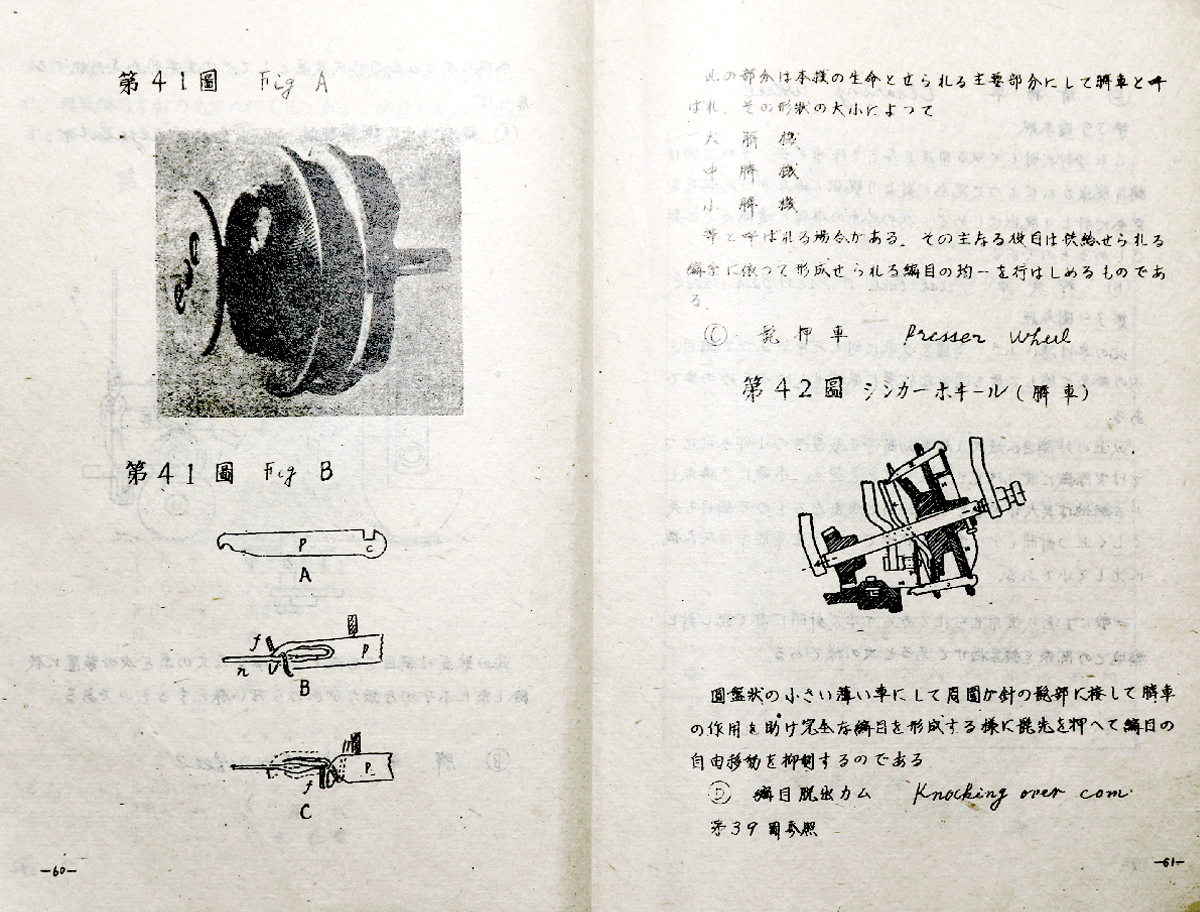

第41図 Fig.A

図Aは本機の構造を示す図です。

第41図 Fig.B

この部分は本機の中核となる重要部分であり、臍車と呼ばれています。その形状の大小によって以下のように分類されます。

- 大臍機

- 中臍機

- 小臍機

これらの主な役割は、供給される編糸に基づいて形成される編目の均一性を保つことです。

C. 髭押車 - Presser wheel

第42図 シンガーホール(膝車)

シンガーホールは、丸盤状の小さく薄い車輪であり、その周囲が針の部分に接触するように設計されています。

この膝車は、螺車の働きを補助し、完全な編目を形成するために先端を押さえて、編目の自由な移動を抑制する機能を持っています。

D. 編目脱出カム - Knocking over cam

この装置は編目の脱出を助ける機構であり、第39図を参照してください。

原典 P62-P63

E. 清掃車 - Clearing wheel

第39図参照

これは針に対して一定の角度を設定して作用します。その目的は、編目脱出カムによって完全に針から脱出できなかった編目を完全に針から脱出させ、次の給糸の準備に遅れが生じるのを防ぐことです。

F. 押戻車 - Press Back or Press Back wheel

第39図参照

この車は、薄く小さい溝を波状に刻んだ車であり、編目を次の給糸系に最も適した位置に保持するための装置です。

以上の外編目分離機および給糸切断停止装置などの細部については、実際に研究を進めることが望まれます。

本機にて編成された編地は、メリヤス生地として非常に緻密であり、緯目も美しく、また針間も狭いものである。しかし、生産効率は大型機に比べて低いです。

一般的に生地の使用寸法および針間について記し、針と編地との関係を以下に示します。

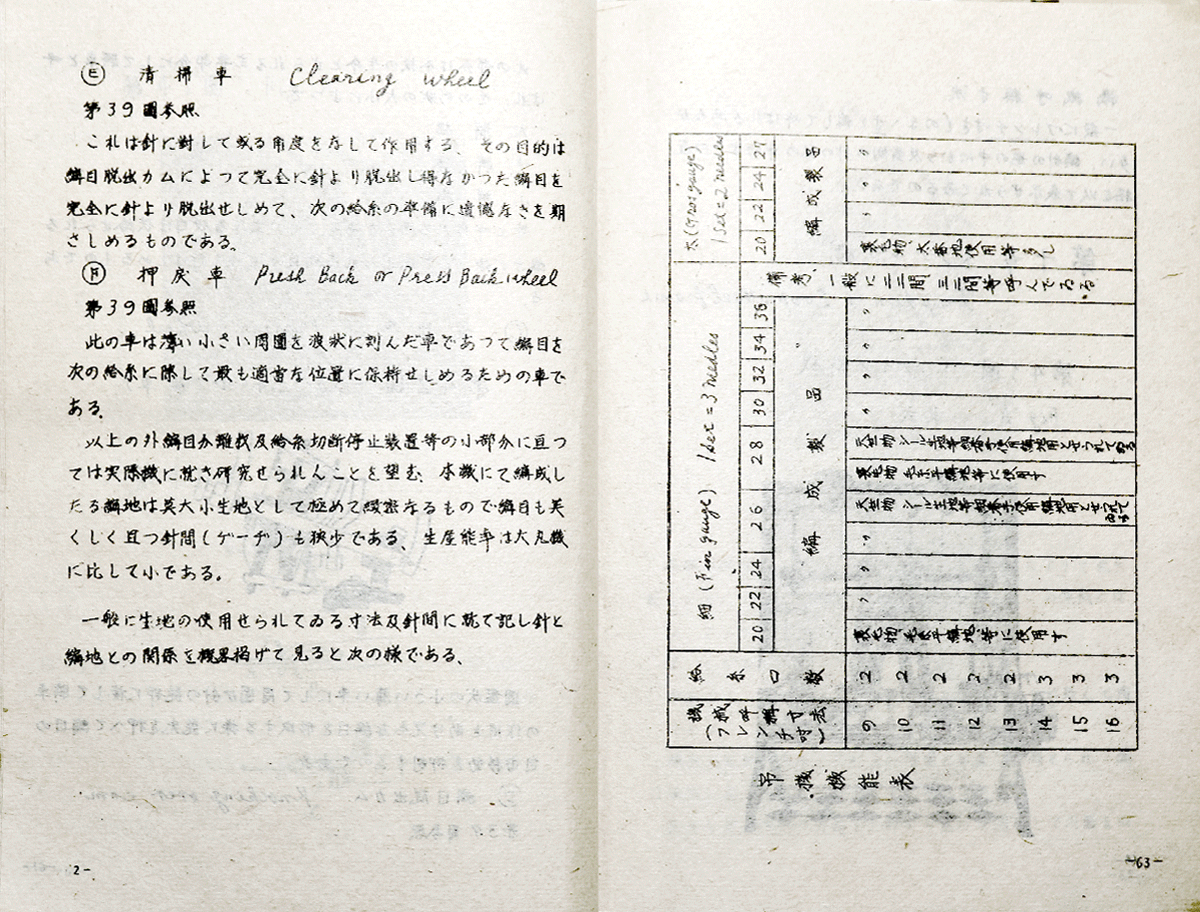

原典 P64-P65

機械呼称寸法

一般にフレンチ寸法をそのまま「寸」として呼ばれる場合が多い。針の中心から反対側の針の靴先の中心までの直径によって表示されています。

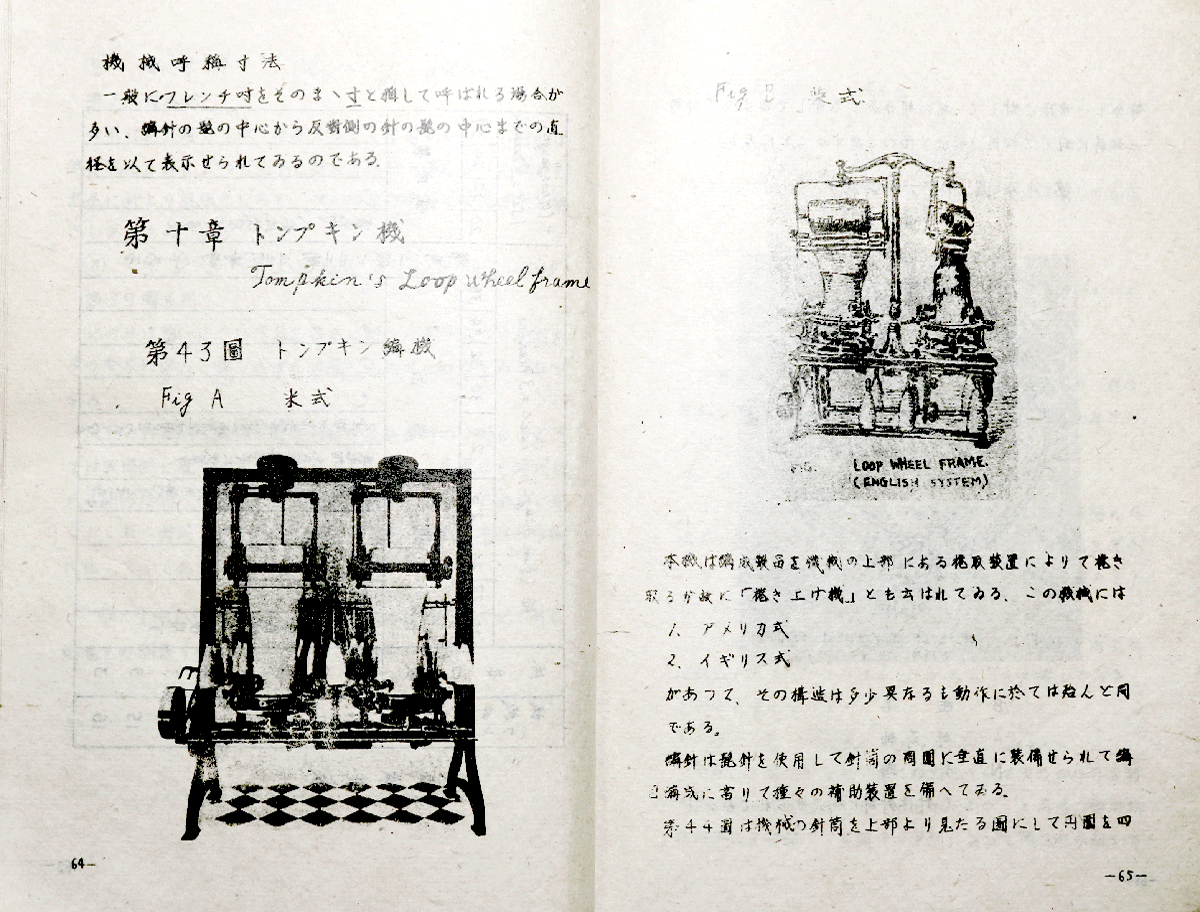

第十章 トンプキン機 - Tompkin’s Loop Wheel Frame

第43図 トンプキン編機

Fig.A 米式

この機械は製品を機械の上部にある格取装置によって取り出すため、「巻き上げ機」とも呼ばれています。

この機械には以下の2種類があります。

- アメリカ式

- イギリス式

それぞれの構造は多少異なるものの、動作においてはほとんど同じです。

針は縦針を使用して針の周囲に垂直に装備されており、さまざまな補助装置を備えています。

原典 P66-P67

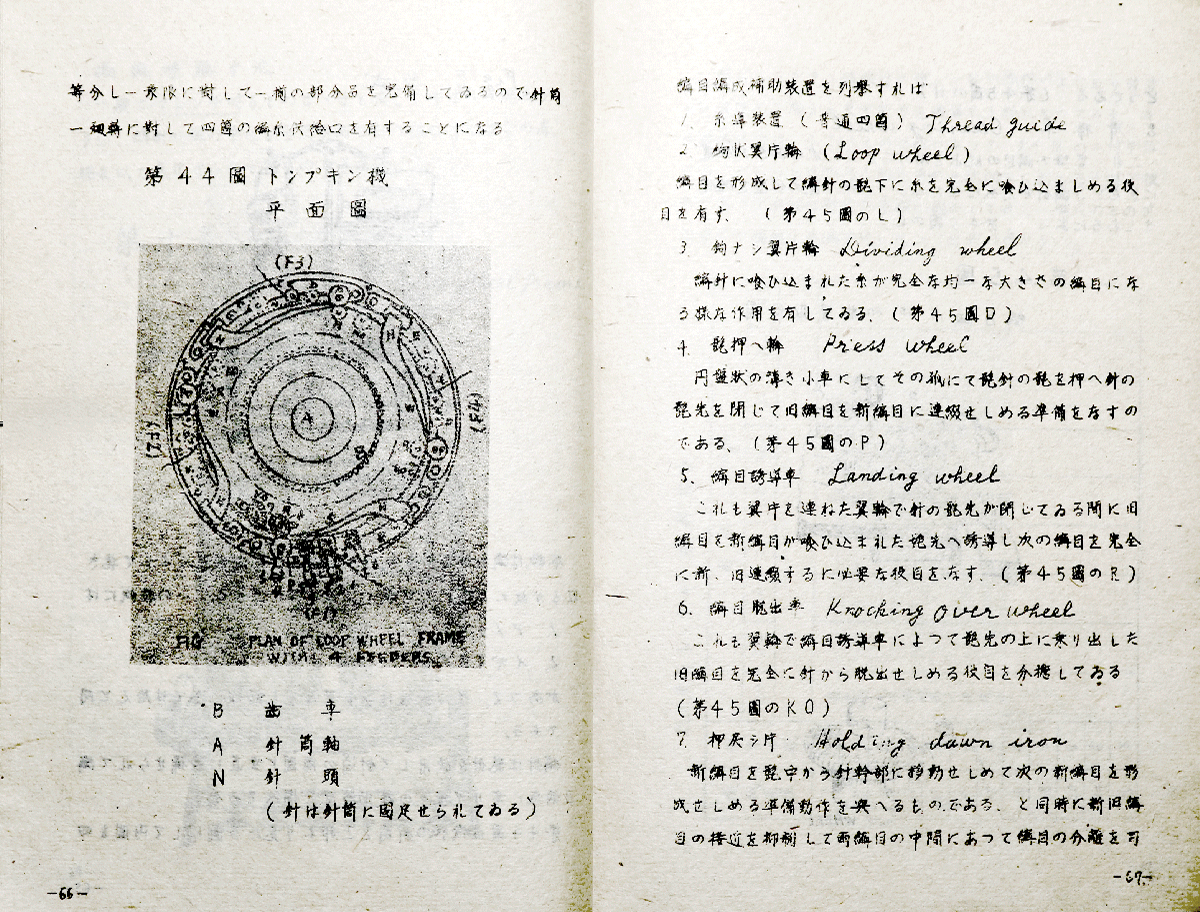

第44図 トンプキン機 平面図

| 記号 | 説明 |

|---|---|

| B | 歯車 |

| A | 針筒軸 |

| N | 針頭(針は針筒に固定されている) |

目編成補助装置一覧

- 糸導装置(普通) - Thread guide

- 輪状編装置 - Loop wheel

- 編目を形成し、針の下に糸を毛に喰い込ませる役割を持ちます。(第45図のL)

- 翼片輪 - Dividing wheel

- 編針に喰い込まれた糸を完全に均一な大きさの編目にする役割を持ちます。(第45図のD)

- 押さえ車 - Press wheel

- 円盤状の薄い小車で、縁によって針の先を押さえ、旧編目を新編目に連結させる準備を行います。(第45図のP)

- 編目誘導車 - Landing wheel

- 翼を連ねた翼輪で、針の先が閉じている間に編目を新編目に誘導し、次の編目を完全に旧編目と連結する役割を果たします。(第45図のR)

- 編目脱出車 - Knocking over wheel

- 翼輪の一種で、誘導装置によって針の先に乗り出した旧編目を完全に針から脱出させる役割を担います。(第45図のKO)

- 押戻し鉄 - Holding down iron

- 新編目を針幹部に移動させ、次の編目を形成する準備動作を確実に行います。

- 同時に、新旧編目の接近を抑制し、両編目の中間における分離を可能にします。(第45回のH)

原典 P68-P69

- 清掃車 - Clearing wheel

清掃車は編目の脱出を助けるとともに、次の糸の位置に来た際に針が完全に糸を取り込むための位置を確保する役割を果たします。(第45図のC参照)

第45図 編目編成補助装置取付図版

一般的なトンプキン編機の特性

トンプキン編機は、通常2機が1台の機械の上に取り付けられ、共通の主軸からそれぞれ動力を伝導する構造になっています。

針筒の径は小さいものでは細いネックタイ用の生地を作る仕様であり、大きいものでは大人用肌着用の生地幅に対応する仕様となっています。

針間の寸法は約30ミリ前後まで対応可能であり、生地は緻密で吊機に類似し、柔軟で美しい仕上がりが得られます。

生産能力は吊機の2倍とされていますが、実際は吊機の1.5倍ほどです。

原典 P70-P71

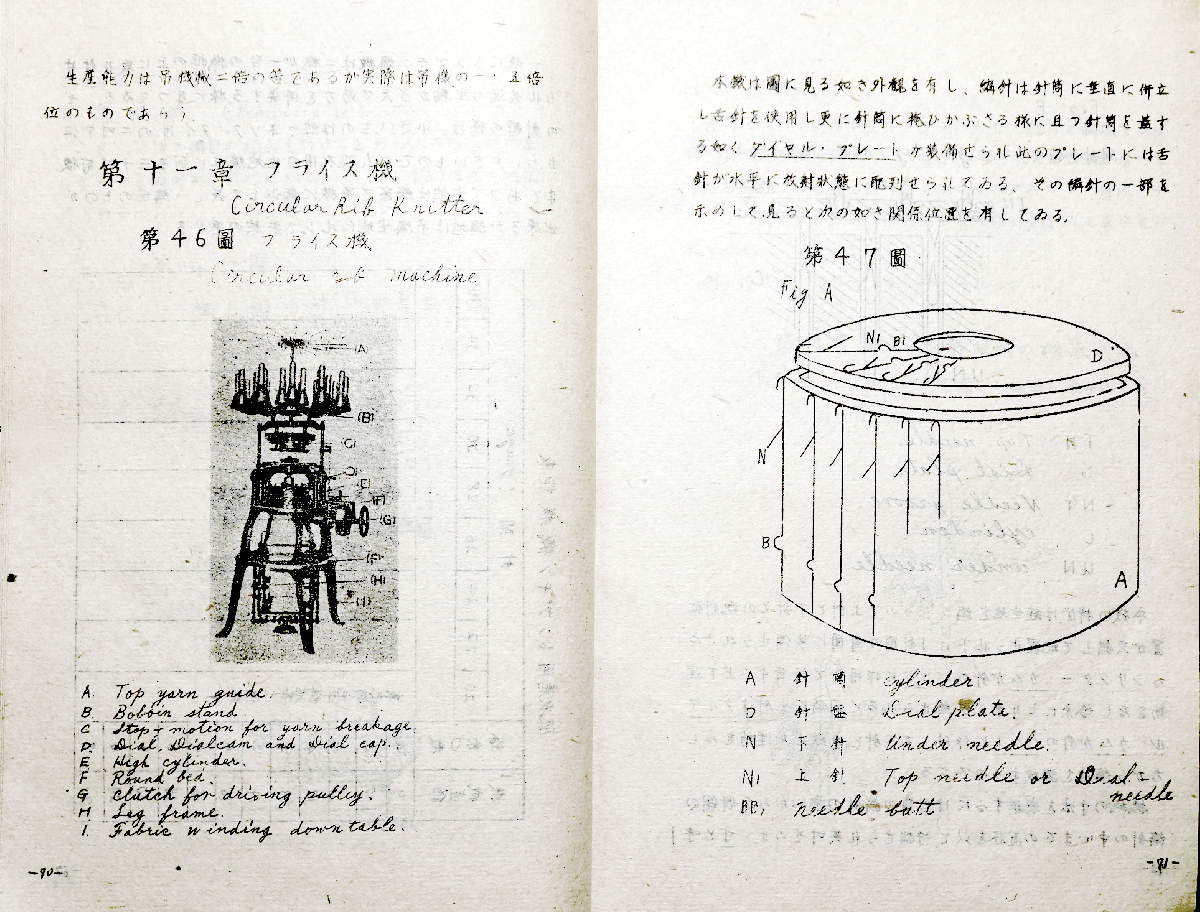

第十一章 フライス機 - Circular Rib Knitter

第46図 フライス機 - Circular Rib Machine

部品構成

- A: Top yarn guide (トップヤーンガイド)

- B: Bobbin stand (ボビンスタンド)

- C: Stop motion for yarn breakage (糸切れ停止装置)

- D: Dial, Disleam and Dial cap (ダイヤル、ダイヤルキャップ)

- E: High cylinder (高シリンダー)

- F: Round bed (ラウンドベッド)

- G: Clutch for driving pulley (駆動プーリー用クラッチ)

- H: Leg frame (脚フレーム)

- I: Fabric winding down table (布巻き取り台)

機械の特徴

この機械は図に示されるように、外観は縦型で編針は針筒に垂直に立てられています。舌針を使用し、針筒に覆いかぶさるように配置されるダイヤル・プレートを備えています。

このプレート上には舌針が水平に放射状に配置され、精密で均一な編み目を作るための設計が施されています。

第47図 部品詳細

各部の名称と役割

- A: 針筒 Cylinder (シリンダー)

- B: 針盤 Dial plate (ダイヤルプレート)

- N: 下針 Under needle (アンダーニードル)

- NI: 上針 Top needle or Dial needle (トップニードルまたはダイヤルニードル)

- BB: Needle butt (ニードルバット)

説明

この機械は高精度で緻密な編み目を作るために、複数の補助装置と精密な針配置を備えています。

各パーツの配置と役割を理解することで、効率的な操作と製品の品質向上が可能となります。

原典 P72-P73

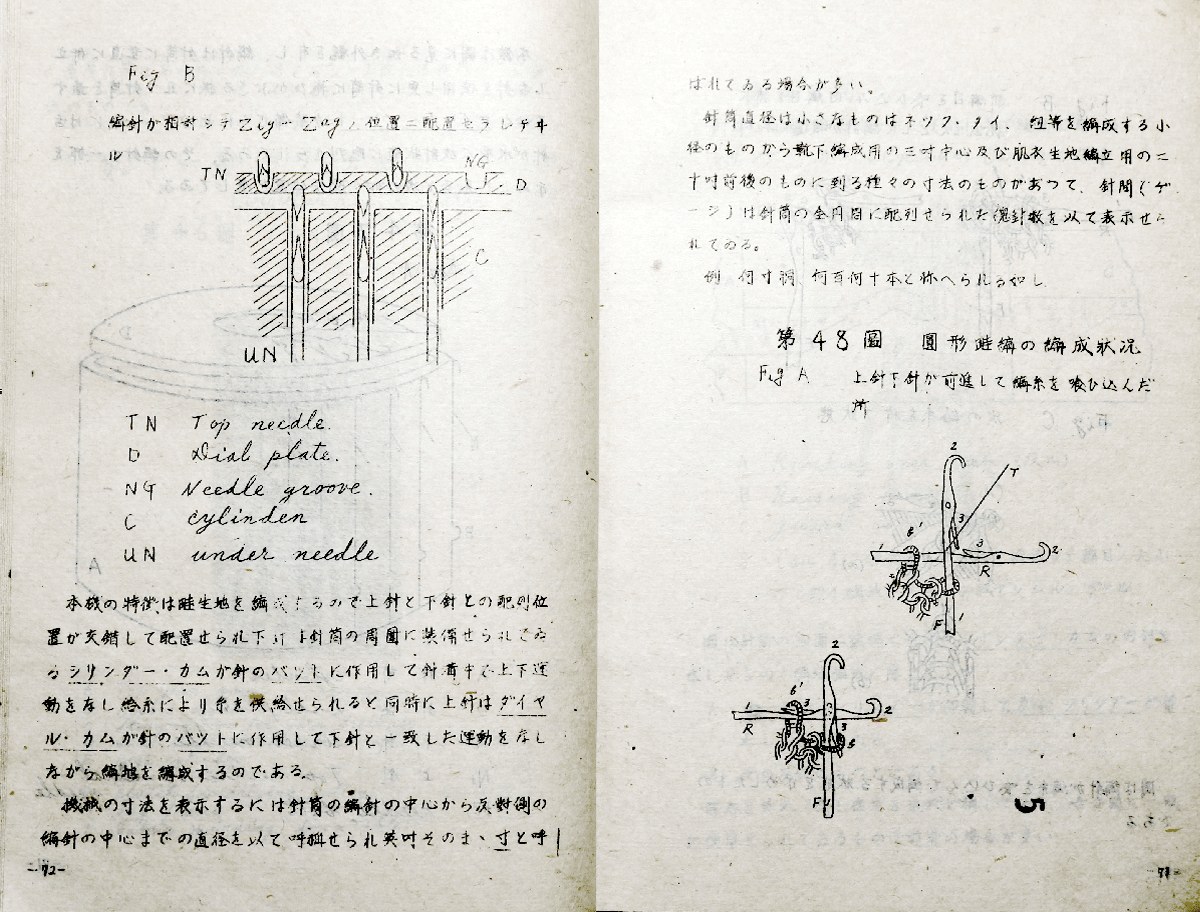

Fig.B 針配置と構造

針がジグザグ (Zig-Zag) 状に配置されている例を示します。

- TN - Top needle (上針)

- D - Dial plate (ダイヤルプレート)

- NG - Needle groove (針溝)

- C - Cylinder (シリンダー)

- UN - Under needle (下針)

本機の特徴

この機械は畦生地を編成するために設計されており、上針と下針が交錯して配置されているのが特徴です。針筒の周囲にはこれらの針が装備され、シリンダーカムが針のバットに作用して針を上下に動かし、糸を供給します。同時に、ダイヤルカムは針のバットに作用して下針と一致した動きをしながら編地を編成します。

寸法表示と針間

機械の寸法は、針筒内の針の中心から反対側の針の中心までの直径によって示され、「寸」と呼ばれる場合が多いです。

針筒の直径にはさまざまなサイズがあります。

- 小型:ネクタイや細部の構成用

- 中型:靴下編成用(三寸中心)

- 大型:肌着生地編成用(二十寸前後)

針間(ゲージ)は、針筒の全周に配列された針数を用いて表されます。

例: 何寸、何百何十本といった形式で表記されます。

第48図 円形編の編成状況

Fig.A

上針と下針が前進して糸を取り込む様子を示しています。

この図は編針の動きを詳細に描写し、上下針の連携による糸の編成過程を示しています。

原典 P74-P75

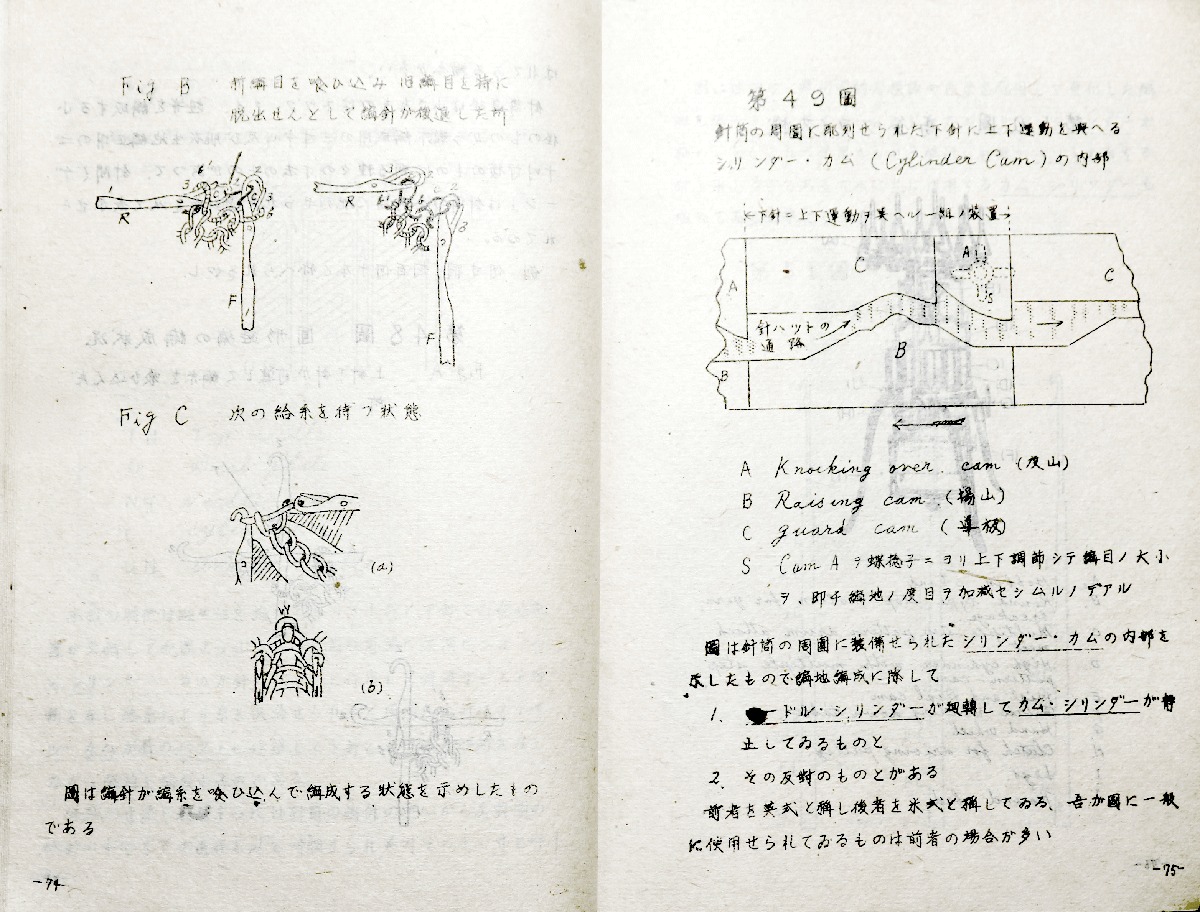

Fig.B 編目の動作

編目を取り込み、旧編目を保持したまま編針が後退する様子を示します。

Fig.C 次の給糸を持つ状態

編針が糸を取り込み、新しい編目を形成する状態を示したもの。

第49図 シリンダー・カムの構造

針筒の周囲に配置された下針に上下運動を与えるシリンダー・カム (Cylinder Cam) の内部構造

カムの構成要素

- A Knocking over cam (脱山) - 編目の脱出を制御する。

- B Raising cam (揚山) - 針を引き上げる。

- C Guard cam (導板) - 針の位置と動作を制御する保護装置。

- S Cam調整 (カム調節) - 上下の調整によって目の大小を変える。

図は針筒の周囲に装備されたシリンダー・カムの内部構造を示しています。

シリンダーの動作は以下の2種類に分けられます:

- ニードル・シリンダー回転型 - ニードル・シリンダーが回転し、カム・シリンダーが静止するタイプ。

- カム・シリンダー回転型 - その反対にカム・シリンダーが回転し、ニードル・シリンダーが静止するタイプ。

一般的には前者が多く使用されますが、後者も特定用途で用いられます。

原典 P76-P77

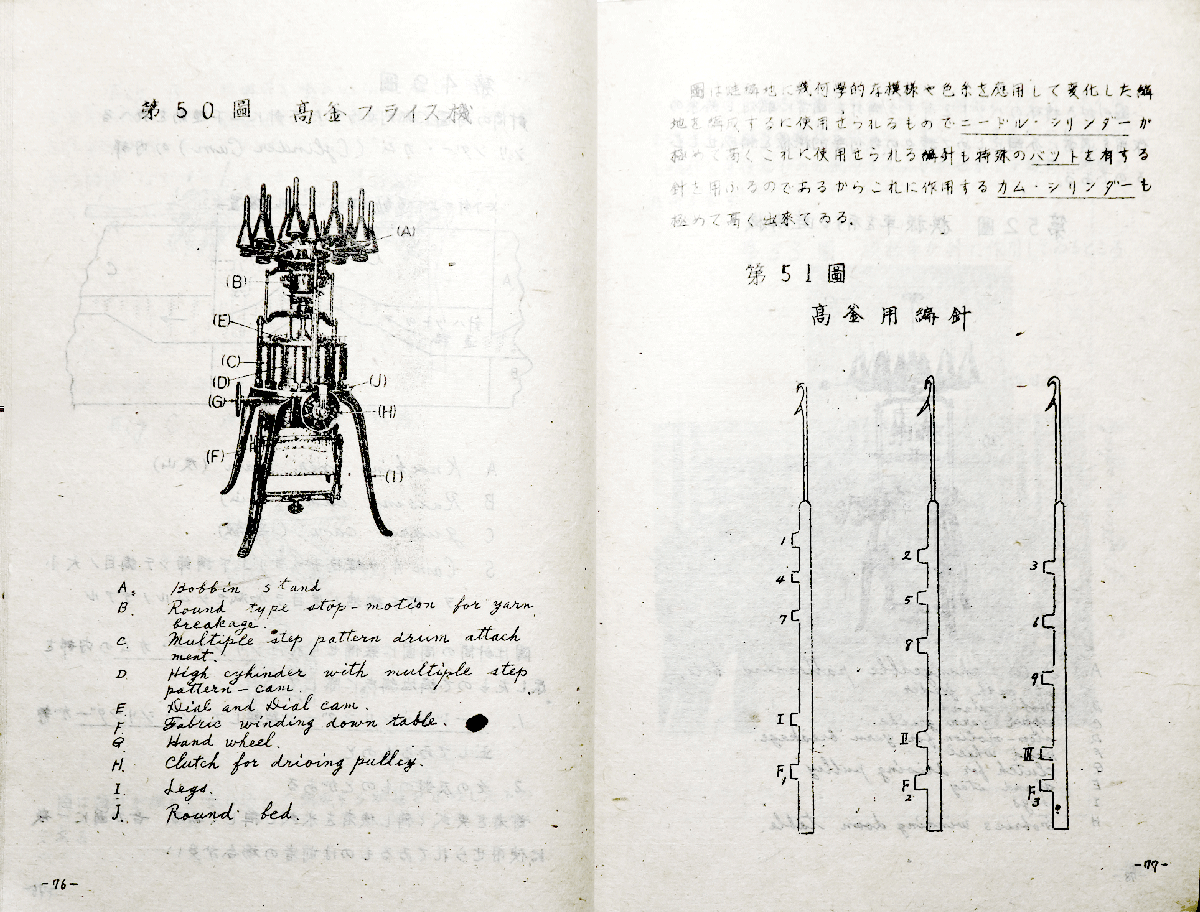

第50図 高釜フライス機

A. Bobbin stand (ボビンスタンド)

B. Round type stop-motion for yarn breakage (糸切れ防止用ストップモーション)

C. Multiple step pattern drum attachment (多段階パターンドラム装置)

D. High cylinder with multiple step pattern cam (多段階パターンカム付き高シリンダー)

E. Dial and Dial cam (ダイヤルおよびダイヤルカム)

F. Fabric winding down table (編地巻き取り台)

G. Hand wheel (手回しハンドル)

H. Clutch for driving pulley (駆動プーリー用クラッチ)

I. Legs (脚部)

J. Round bed (円形ベッド)

この図は高釜フライス機の構造を示したもので、この機械は幾何学的な模様や色糸を用いて複雑な編地を作成するために使用されます。

ニードル・シリンダーは非常に薄く設計されており、特殊なバットを持つ針が採用されています。

これに対応するカムやシリンダーも高精度で作られており、複雑な模様の編成が可能です。

第51図 高釜用編針

この図は高釜フライス機に使用される専用の編針を示しています。

これらの編針は、幾何学的な模様や色糸を用いた複雑な編地を作るために特別に設計されています。

- 図の各針は異なるバット構造を持ち、それぞれに対応するカムやシリンダーによって高精度に動作するように設計されています。

- 特殊な形状のバットにより、針の動きと糸の制御を精密に調整することが可能です。

- 高精度な調整によって複雑な模様や色糸の組み合わせが容易に実現できます。

原典 P78-P79

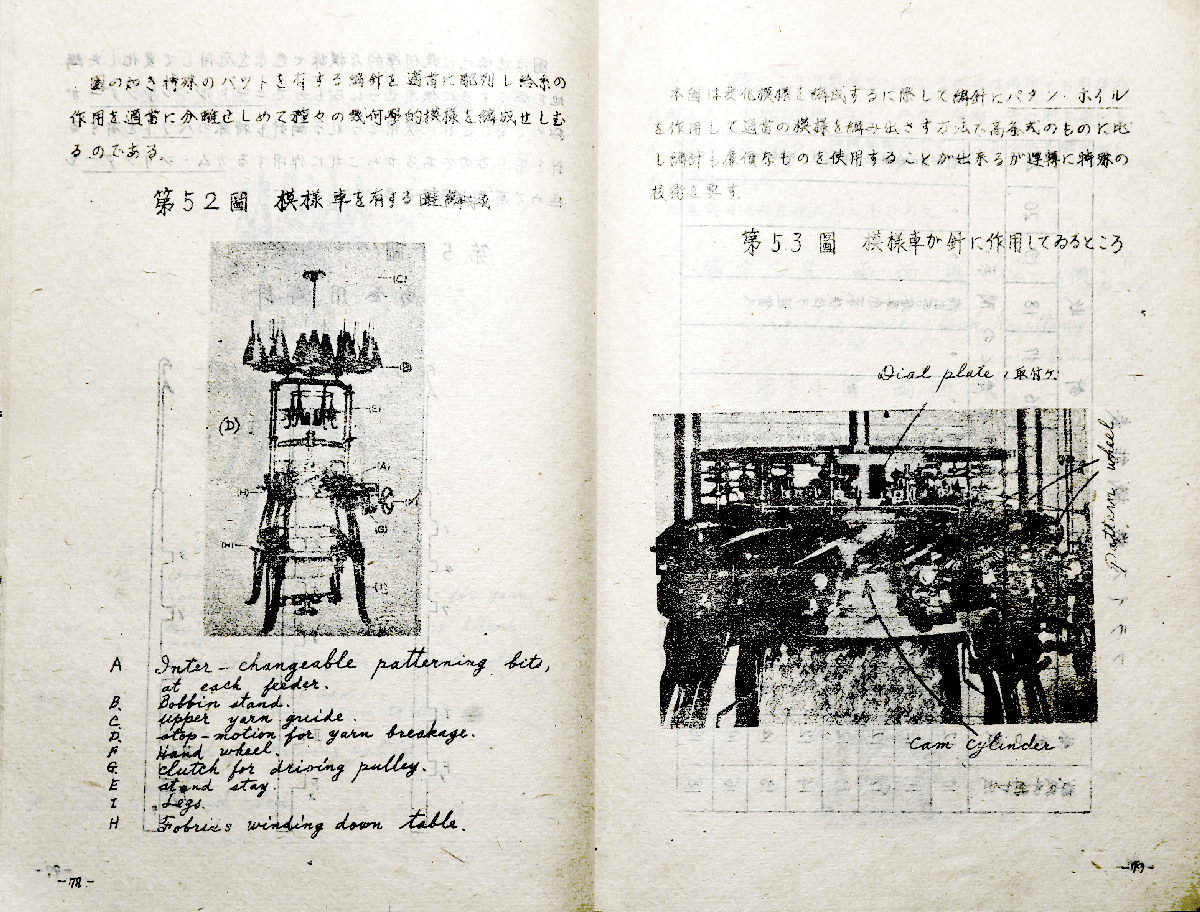

図の如き特殊のバットを有する編針を適切に配列し、糸の作用を適切に分離せしめて、種々の幾何学的模様を編成せしむるのである。

第52図 模様車を有する編紡機

A. Inter-changeable patterning bits, at each feeder.(各給糸部の交換可能な模様ビット)

B. Bobbin stand.(ボビンスタンド)

C. Upper yarn guide.(上糸ガイド)

D. Stop-motion for yarn breakage.(糸切れ防止ストップモーション)

F. Hand wheel.(手動ホイール)

G. Clutch for driving pulley.(駆動プーリー用クラッチ)

E. Stand stay.(スタンド支柱)

H. Legs.(脚部)

I. Fabric winding down table.(布巻き取り台)

本機は変化模様を編成するに際して、針にパターン・ホイルを使用して連続的に模様を編み出す方法であり、この方法は高速式の編紡機と比べて小型なものに使用することができますが、実用には特殊な技術を要します。

第53図 模様車が針に作用しているところ

この図は、模様車が針に作用している様子を示しています。

模様車は、針の位置や動きを制御し、幾何学的な模様を形成するために使用され、ダイヤルプレートおよびカムシリンダーとの連携により、連続的な模様編成が可能となります。

図54は両面機の構造図を示しています。この機械は、上下の針が交互に動作することで、滑らかで高密度な生地を作り出す仕組みになっています。

フライス機によって構成された編地は、表裏が同じ外観を持ち、生地は厚くなる特徴があります。このため、冬物や厚手の肌着類によく使用されます。また、特殊な高級生地としてシール生地(ベロアやパイル地)などの編成にも利用される場合があります。

しかし、生産能力は大丸機(ラージサーキュラーマシン)に比べると小規模であるため、効率性よりも仕上がりの品質を重視する場面で使用されることが多いです。

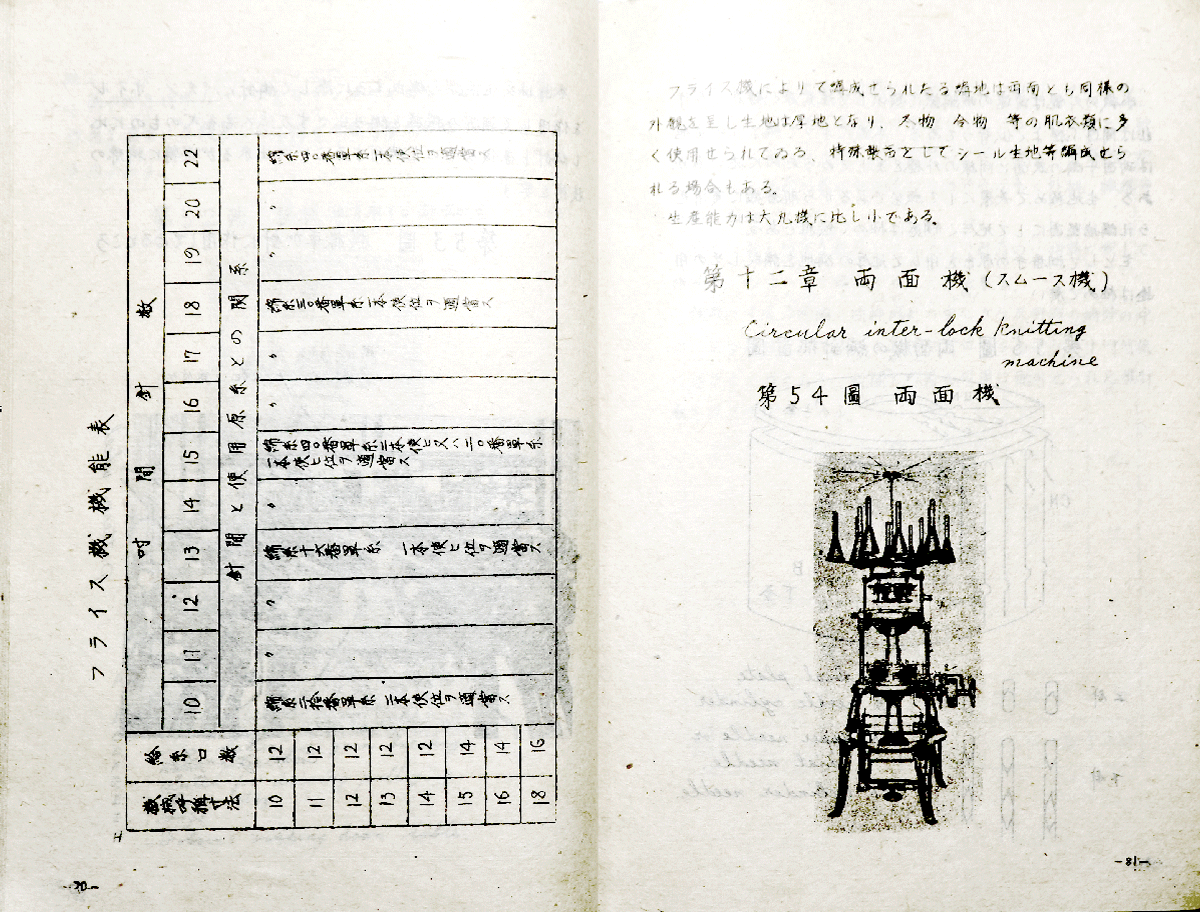

原典 P80-P81

第十二章 両面機 スムース機 Circular Inter-lock Knitting Machine

第54図 両面機

原典 P82-P83

本機の外観は前述の畦編機(リブ編機)に類似しており、注意深く見ないと見分けがつかないほどよく似ています。

本機で編成される生地は両面とも平らで同様の外観を持つため、「スムース機」とも呼ばれます。

生地は非常に滑らかで緻密に仕上がるため、肌着類に多く用いられます。また、編地は堅牢で厚みがあり、優雅な風合いを持つのが特徴です。

主に細番手の原糸を使用し、高密度でしっかりとした編地を作るため、幅広い用途に適しています。

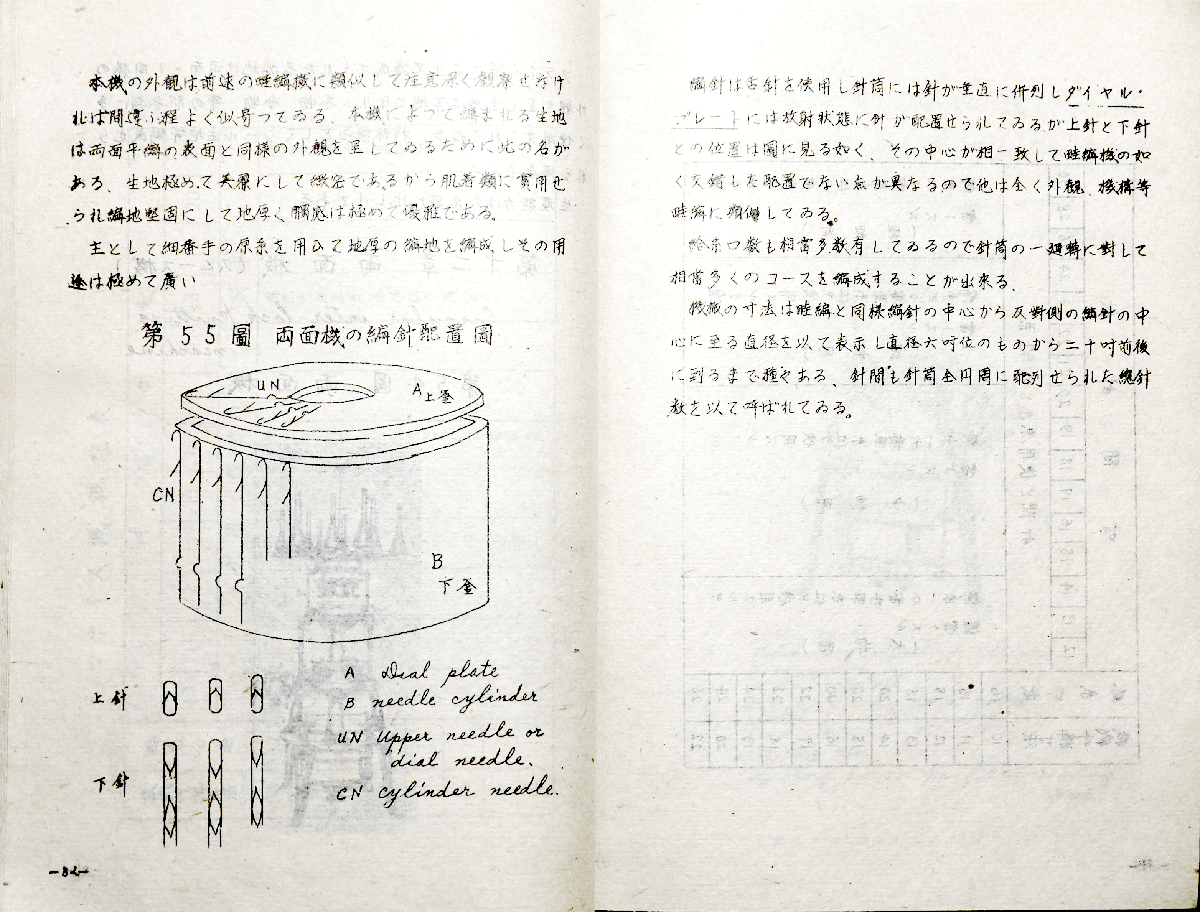

第55図 両面機の編針配置図

部品と説明

- A: ダイヤルプレート (Dial plate)

- B: 針シリンダー (Needle cylinder)

- UN: 上針またはダイヤル針 (Upper needle or dial needle)

- CN: シリンダー針 (Cylinder needle)

この機械では舌針を使用し、針筒には針が垂直に配置されています。また、ダイヤルプレート上には放射状に針が並べられています。

上針と下針の位置は一致しており、畦編機(リブ編機)とは異なり交錯しません。この点が機構上の違いです。その他の外観や構造は畦編機と似ています。

また、糸口の数が多いため、1回の針筒回転で多くのコースを編成できる点が特徴です。

機械の寸法は畦編機と同様に、編針の中心から反対側の編針の中心までの直径で表されます。

サイズは6インチから20インチ前後まで多種多様に用意されています。針間(ゲージ)は針筒全周に配置された針数で表記されます。

原典 P84-P85

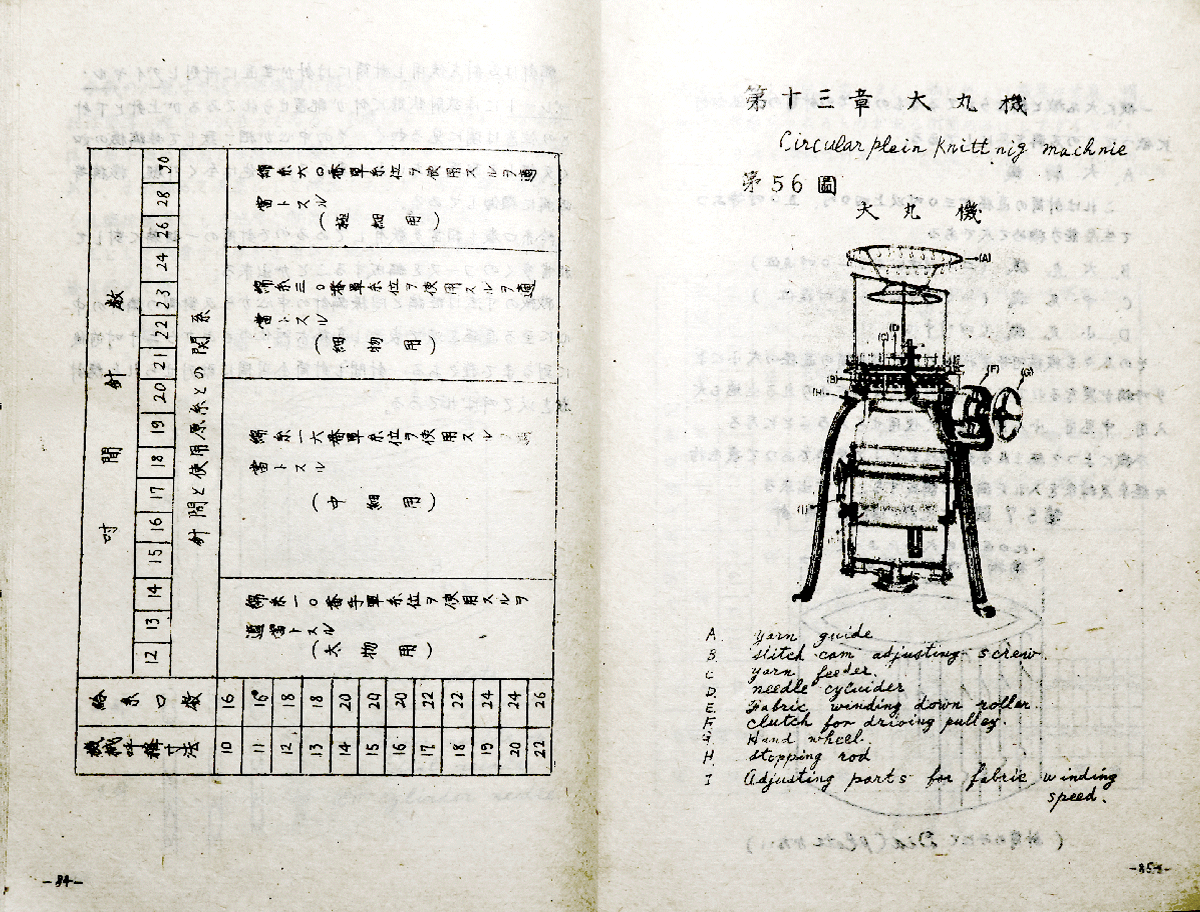

第十三章 大丸機 Circular Plain Knitting Machine

第56図 大丸機

部品と説明

- A: Yarn guide (糸ガイド) - 糸を正確に供給するためのガイド。

- B: Stitch cam adjusting screw (ステッチカム調整ネジ) - 編み目のサイズ調整用ネジ。

- C: Yarn feeder (糸供給装置) - 糸を供給するための装置。

- D: Needle cylinder (針筒) - 編み針を配置する円筒部分。

- E: Fabric winding down roller (生地巻取りローラー) - 編み上がった生地を巻き取るローラー。

- F: Clutch for driving pulley (駆動プーリー用クラッチ) - プーリーの回転制御を行うクラッチ。

- G: Hand wheel (ハンドホイール) - 手動で回転や調整を行うホイール。

- H: Stopping rod (停止棒) - 機械を停止するための棒。

- I: Adjusting parts for fabric winding speed (生地巻取り速度調整部品) - 巻取り速度の調整を行う部分。

原典 P86-P87

一般に大丸機と呼ばれるものは、その針筒の直径によって分類され、名称が異なります。

A. 大胴機

- 針筒の直径が30インチ以上40インチ、50インチ程度の大型機。

- 生産能力が非常に高い。

B. 大丸機

- 針筒の直径が20インチ中心から10インチ程度までの機械。

C. 中丸機

- 針筒の直径が10インチ中心から5インチ程度までの機械。

D. 小丸機

- 針筒の直径が4インチ中心の小型機。

用途と特徴

これらの分類は針筒の直径による違いのみで、構造や機能に大きな違いはありません。

また、平編みの生地を主としながら、経糸や横糸を組み合わせた生地の構成も可能です。

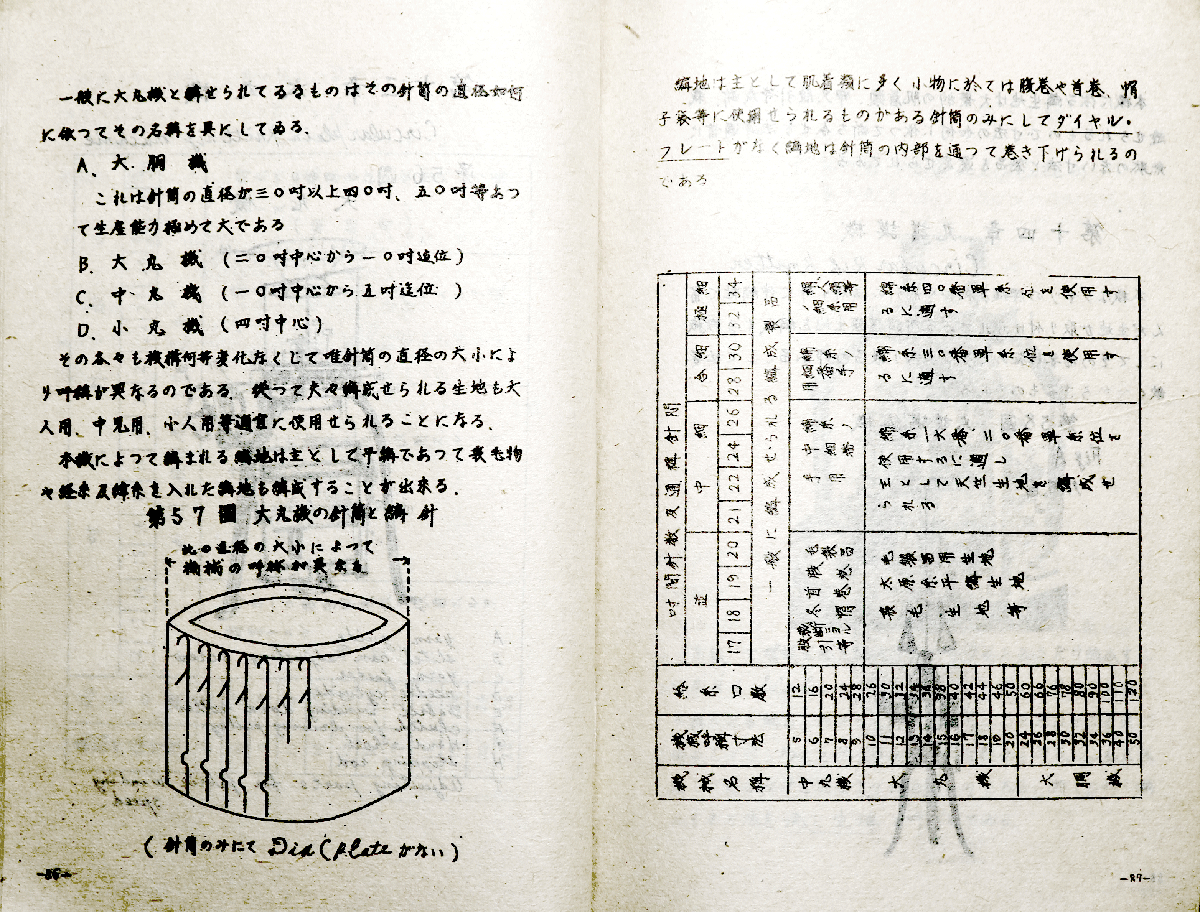

第57図 大丸機の針筒と編針配置図

以下の図は、大丸機の針筒と編針の配置を示しています。

ダイヤルプレートを持たない構造のため、生地は針筒の内部を通って巻き取られる仕組みです。

主に肌着類や小物(腹巻や首巻など)の生産に使用されることが多く、用途に応じた機能性を備えています。

本機で編まれる生地は大衆的な肌着類や申又股引などの裁断用生地を編成するために使用されます。

寸法に応じた断ち合わせ方法を採用することで無駄なく製品を仕上げる構造になっています。

原典 P88-P89

第十四章 丸ゴム機 Circular Rib Knitter

本機はシャツの襟、袖口、股引の腰回りなどに使用される、伸縮性に富んだ生地を編成する機械です。

こうしたゴム生地は需要が高く、メリヤス製品の部品として欠かせないものとなっています。

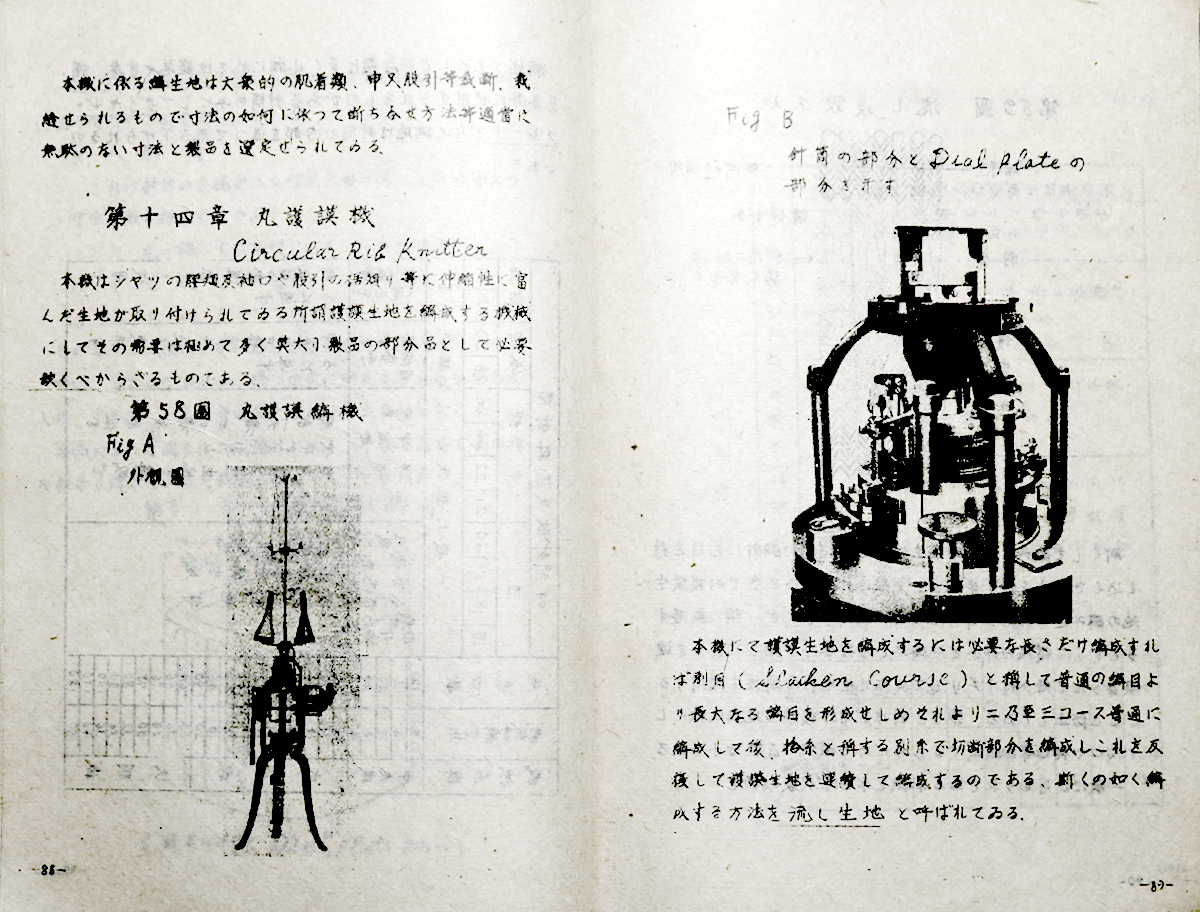

第58図 丸ゴム編機

Fig.A 外観図

外観を示す図です。

Fig.B 針筒の部分とDial plateの部分を示す

針筒とダイヤルプレートの構造を示した図です。

本機でゴム生地を編成する際には、必要な長さだけ編成し、その後で「ルーケンコース (Luchen Course)」と呼ばれる特殊な編目を形成します。

この編目を基点に通常の編成を行い、さらに別糸で切断部分を構成し、生地を反転させて連続的に編成します。

この連続的に編み出される方法は「流し生地」と呼ばれます。

原典 P90-P91

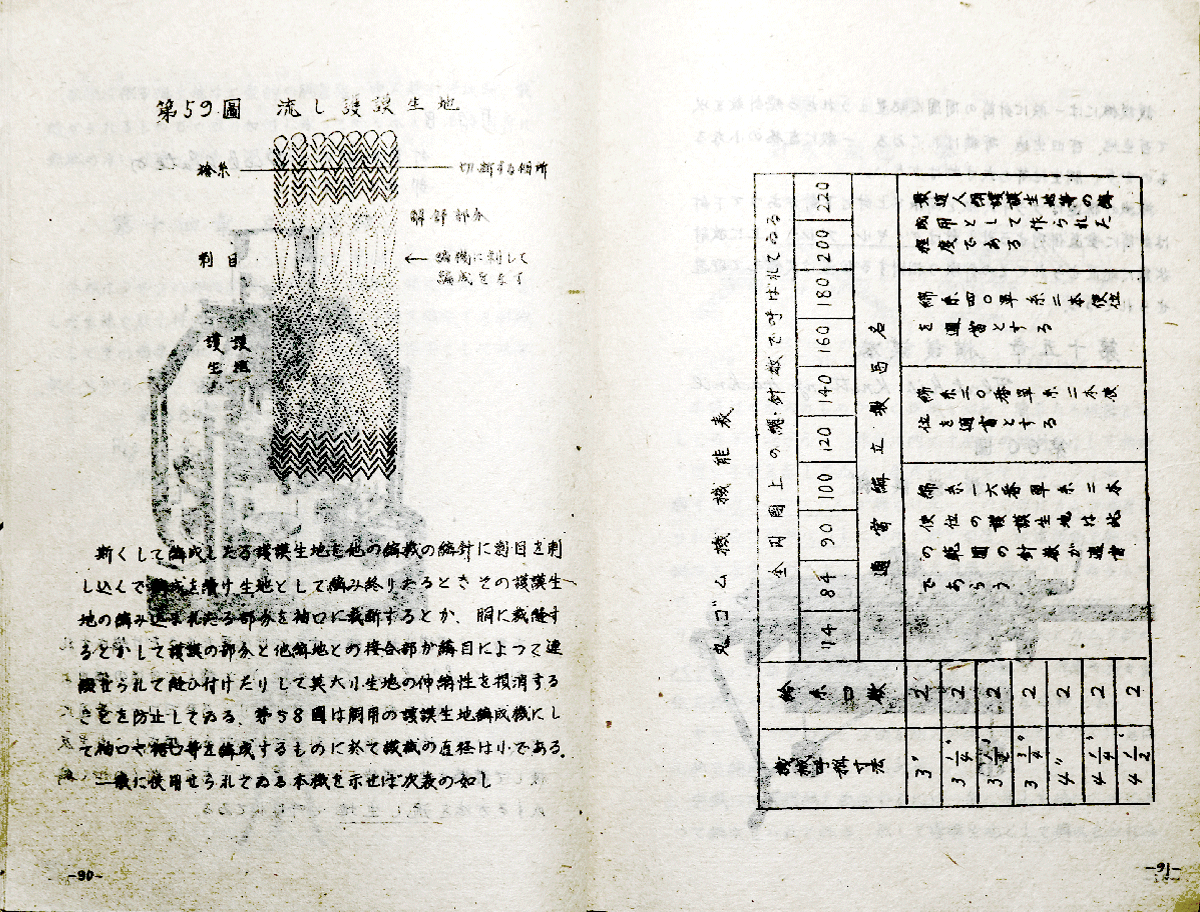

第59図 流しゴム生地

この図は、流しゴム生地の編成過程を示しています。

編成されたゴム生地は、他の編成機の針に目を刺し込み、生地を続けて編成することで最終的な生地として完成します。

編み終わった際には、そのゴム生地の端部分を袖口や裾に裁断して使用する場合があります。また、胴部に縫製することで他の編地と接合することも可能です。

この接合部分は編目によってしっかりと固定されるため、縫い合わせ部分の伸縮性を保持し、メリヤス生地特有の伸縮性を損なわない仕組みとなっています。

第58図 は胴用のゴム生地を編成する機械で、主に袖口や裾を構成するために使用されます。

機械の直径は比較的小さく、一般的に使用される機械の構造は次表のように示されます。

原典 P92-P93

ゴム機には一般に針筒の周図に配置された針数を以って、百生地、百四生地、等機ばれていることが多いです。

生地帯の大寸物は少なく、機械の構造はフライス様と同様で、上針と下針があって下針は封筒に垂直に配置され、上針はダイヤル・プレート上に放射状に配置されています。その針頭の相対する位置は交錯して配置されています。

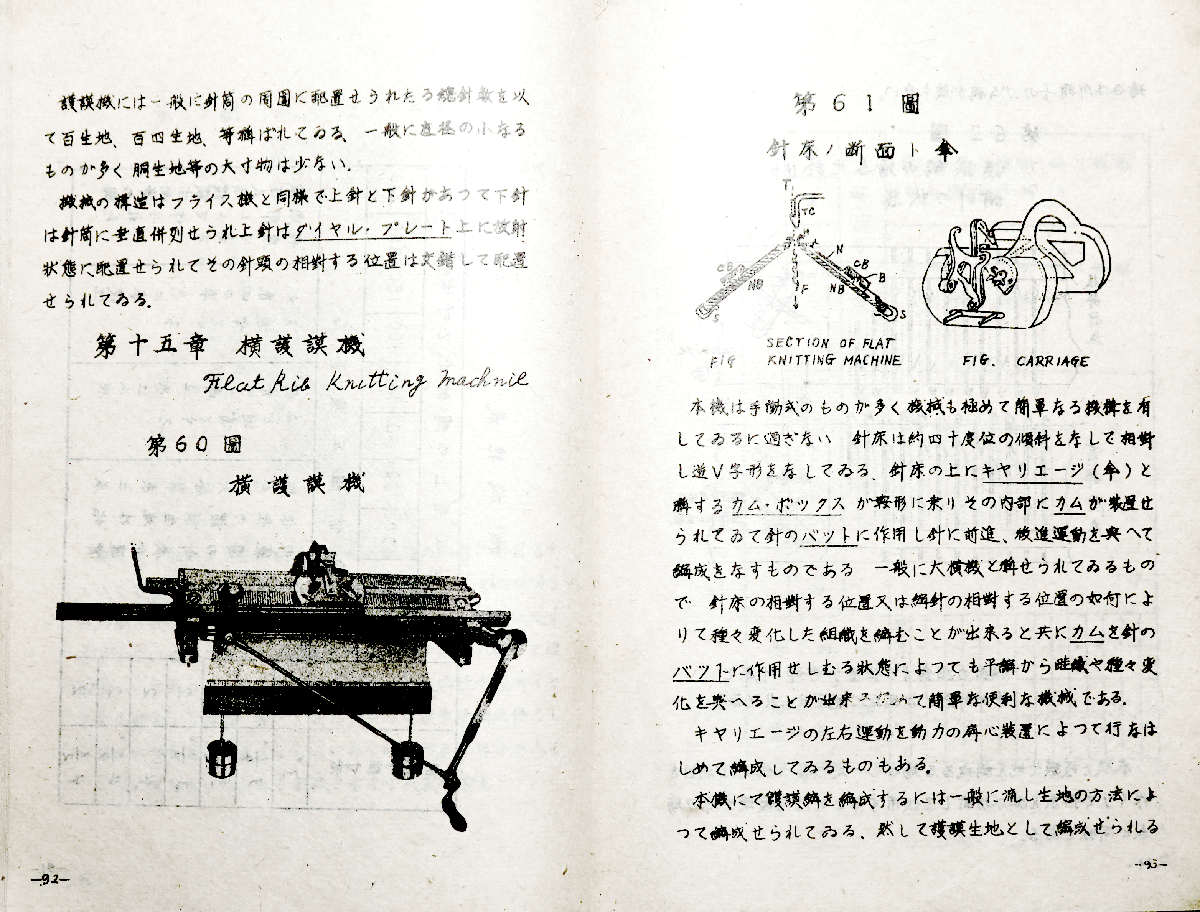

第十五章 横ゴム機 Flat Rib Knitting Machine

第60図 横ゴム機

第61図 針床の断面と傘

Fig. SECTION OF FLAT KNITTING MACHINE

Fig. CARRIAGE

本機は手動式のものが多く、機械も極めて簡単な構造を有しているに過ぎません。

針床は約四十度位の傾斜をなしており、相互に逆V字形をなしています。

針床の上にはキャリエージ(傘)と称するカム・ボックスが載せられており、その内部にカムが装置されていて、針のバットに作用し、針に前進・後進運動を与えて編成を行います。

一般に大型機とされているもので、針床の相対する位置や針の相対する位置の変化によって、様々な編成パターンを作り出すことができます。また、カムを針のバットに作用させる状態によって、平編みから畦編みやその他の変化を加えることができる簡単かつ便利な機械です。

キャリエージの左右運動は、動力の心装置によって行われ、編成を行うものもあります。

本機で横模生地を編成するには、一般に流し生地の方法によって編成されており、ゴム生地としても広く使用される場合は1/1のゴム編が最も多いです。

原典 P94-P95

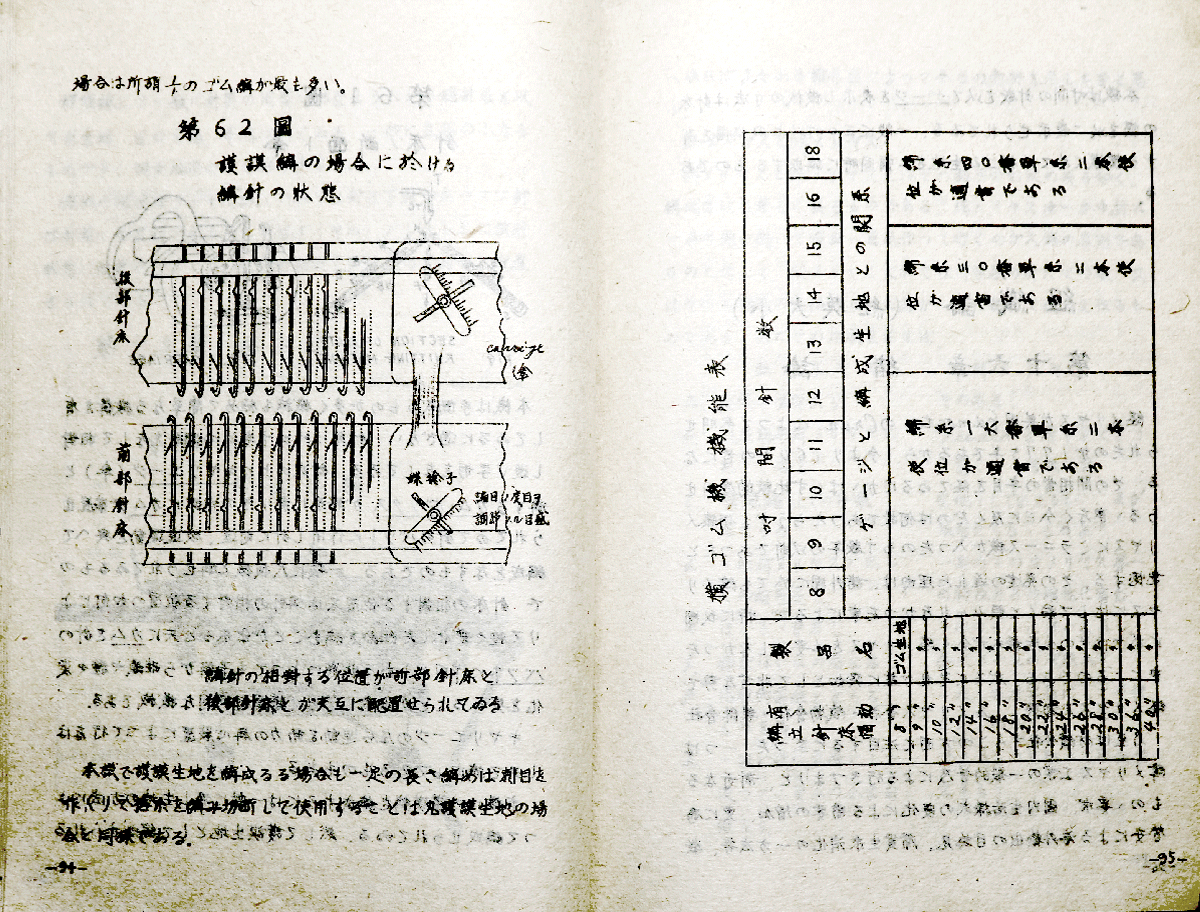

第62図 横模編の場合における編針の状態

上段: 後部針床

下段: 前部針床

編針の相対する位置が前部針床と後部針床とが交互に配置されている。

本機で横模生地を編成する場合も、一定の長さに編めば、割目を作くりながら連続して編み、切断して使用することは丸編模生地の場合と同様である。

原典 P96-P97

本機は付間の針数をもってゲージを表示し、機械の寸法は針床の幅を基準として表示されており、一般に30以上の層を有する機械ではゴム生地を同時に構成するものです。