解説メリヤス③ 経メリヤスについて

原典 P96-P97

※本書は手書き古書のため、印刷かすれ乱丁などにより正確に汲み取れていない箇所が複数ございます。原典をご確認ください。

※本書は手書き古書のため、印刷かすれ乱丁などにより正確に汲み取れていない箇所が複数ございます。原典をご確認ください。

組織論(経メリヤス)

第十六章 緒論

経メリヤスは、イギリスのエドモントンにおいてクラン(Cran)によって発明されたのが1775年であるから、今から約160年前にさかのぼります。その後、多くの年月を経ても比較的応用が遅れた理由は何でしょうか。

日本では、メリヤスやミラニース機が導入されたのは十数年前であったと記録されています。その発展が遅れた理由として、諸外国においても緯メリヤスに比べて経メリヤスはあまり注目されなかったことが挙げられます。また、日本では生活様式がメリヤスを必要としなかったことも一因です。

しかし、突如としてメリヤス製品の需要が増加し、多くの繊維関連会社がこの分野に注目するようになりました。その背景には、一般的なメリヤス工業の普及と停滞、新しい需要、国内生活様式の変化による需要の増加、さらには海外輸出の拡大などがあり、これらの要因によって今日の発展を遂げたと考えられます。

経メリヤスと緯メリヤスの比較

経メリヤスと緯メリヤスは、その構造や製造方法に大きな違いがあります。経メリヤスは一本の針と一本の糸で順次目を作るのに対し、緯メリヤスでは複数の針が同時に動作して目を作ります。この違いを以下に比較します。

経メリヤス

A. 整経が必要

B. 生産能率は緯メリヤスに比べて低い

C. 素材編みとしてのみ使用される

D. 緯メリヤスに比べて伸縮性に乏しい

E. ほぐれることはない

F. 網状のほぐれの恐れがない

G. 比較的高級品とされる

H. 高度な技術を要し、小規模な企業には難しい

緯メリヤス

A. 整経の必要なし

B. フィーダー(Feeder)を増やすことで生産性を大きく向上できる

C. 生地の作成および成形が可能

D. メリヤス特有の伸縮性に優れる

E. ほぐれやすい

F. 網状でほぐれの危険がある

G. 生産が容易で安価な製品が多い

H. 特殊品を除けば、企業にとって取り扱いが容易

原典 P98-P99

以上は大まかな比較であり、例外もありますが、一般的な内容として述べています。

-

ボビン巻き(Winding)の重要性

ボビン巻きが完全に仕上がることは、編成の80%が完了したと同義です。これに対し、緯メリヤスでは生地密度が重要視され、50%の成功を意味します。メリヤスでは特に張力調整(Tension Regulation)が重要ですが、これは個別の調整ではなく、全体に対する調整です。そのため、整経の工程が重要視されます。 -

天然繊維と人工繊維の違い

一般に経メリヤス界では、絹を最適の原料と考え、天然絹糸は扱いにくいとされてきました。天然絹糸は人造絹糸と異なり、天然の斑点が存在します。この斑点が編成工程で顕著に現れてしまうため、整経が難しいとされていました。しかし、天然絹糸の持つ独特の光沢や風合いは、経メリヤスによって最もよく表現されると考えられます。

過去には、経メリヤスの80〜90%がドイツ製であったことを考えると、天然繊維の少ないドイツが人工繊維メリヤスに注力した結果、発展を遂げたといえます。今後は人工メリヤスの技術開発だけでなく、経メリヤスの研究が望まれます。その第一歩は整経技術の研究にあると考えられます。 -

整経技術の課題

整経では、繊維をどの程度精密に処理すべきか、張力をどのように計測・管理すべきか、給油やその他の処理によって柔軟性を持たせる工夫が必要です。現在、絹織物では部分整経(Sectional Warping)が用いられているほか、大量のボビンを使用し、それを必要に応じてビームに取り付ける方法も広く用いられています。 -

メリヤス機械の効率化

メリヤス機械は非常に効率的であり、例えばスピードルーム(Speed Loom)では1分間に280回の編成が可能です。さらに、チェーン装置(Chain)を備えたタイプでは1分間180回の速度を実現しています。

特に円型式や状式では、編針の数を増やすことで生産効率を向上させる原理を採用しています。これにより、編成動作を何度も繰り返し、10倍以上の生産効率と高品質の編地を実現しています。 -

経メリヤスと緯メリヤスの違い

メリヤスはその機構上、織物のように反物の形で生産されます。このため、整理仕上げによって織物の領域に近づくものもあります。また、その組織特性からも織物に似た用途を持つものが多いと言えます。

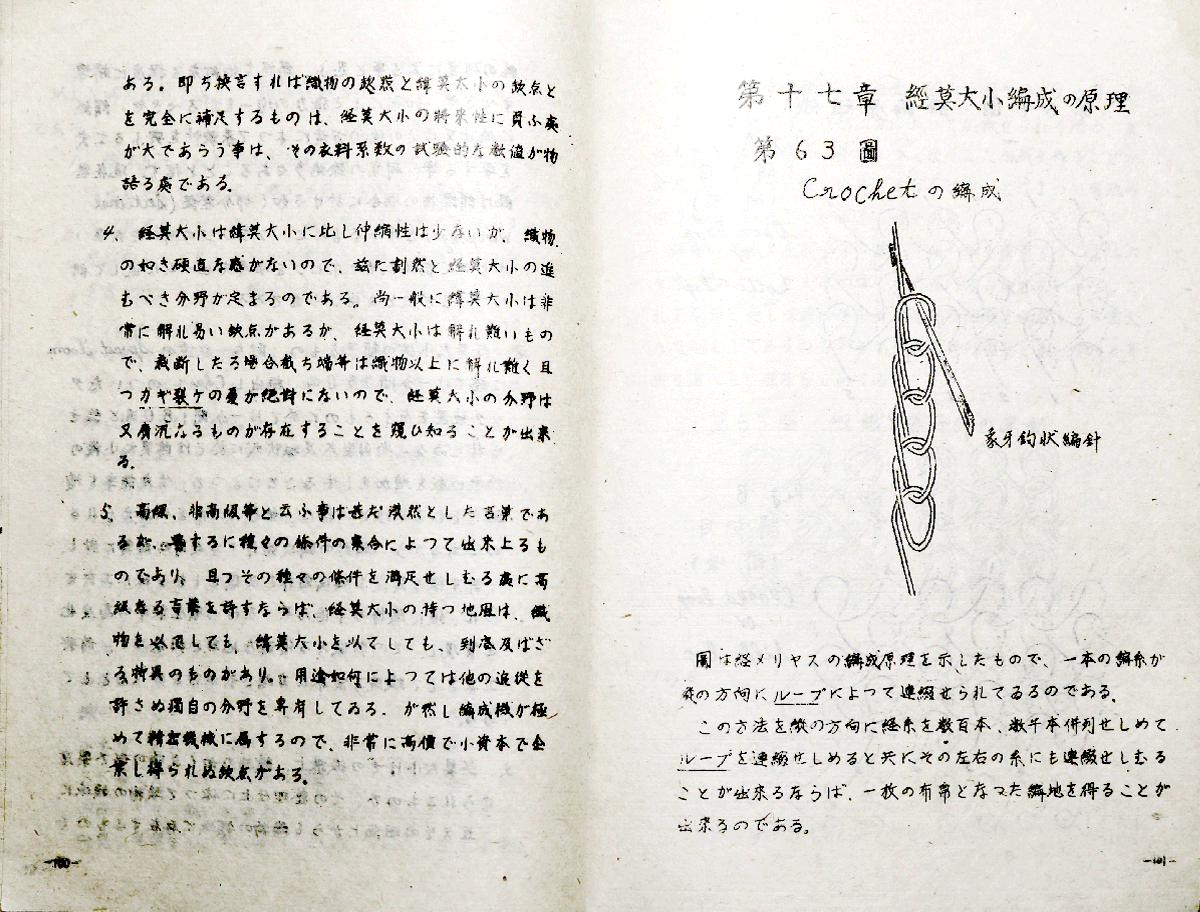

原典 P100-P101

経メリヤスは緯メリヤスに比べて伸縮性は少ないですが、織物のような硬直した性質がないため、織物と経メリヤスの間で使い分けが求められます。特に経メリヤスは非常に解けやすい特性がありますが、一方で経メリヤスは解けにくい性質を持つため、裁断した際に断端が解けにくい特徴があります。このため、用途に応じた活用が可能です。さらに、経メリヤスの分野は複雑な構造が存在することも理解しておく必要があります。

- 高級・非高級製品における経メリヤスの利点

高級製品は高度な技術と複雑な組織の調整によって生産されるものであり、その特性を満たすためには高い精度が求められます。しかし、経メリヤスの持つ特性は、織物としてだけでなく、緯メリヤスとしても適用可能な柔軟性を持っています。特に、製品の利用範囲は多岐にわたり、他の分野への応用も可能です。これにより、織成機械の短縮化や簡易化を促し、小規模な企業でも実用可能な経済的効率性を発揮します。

まとめ

経メリヤスは、その解けにくい性質や用途の広さにより、織物と緯メリヤスの中間的な特性を備える素材です。特に高級品から一般品まで、幅広い製品に対応できる柔軟性と経済性を持つため、現代でも重要な素材として活用されています。

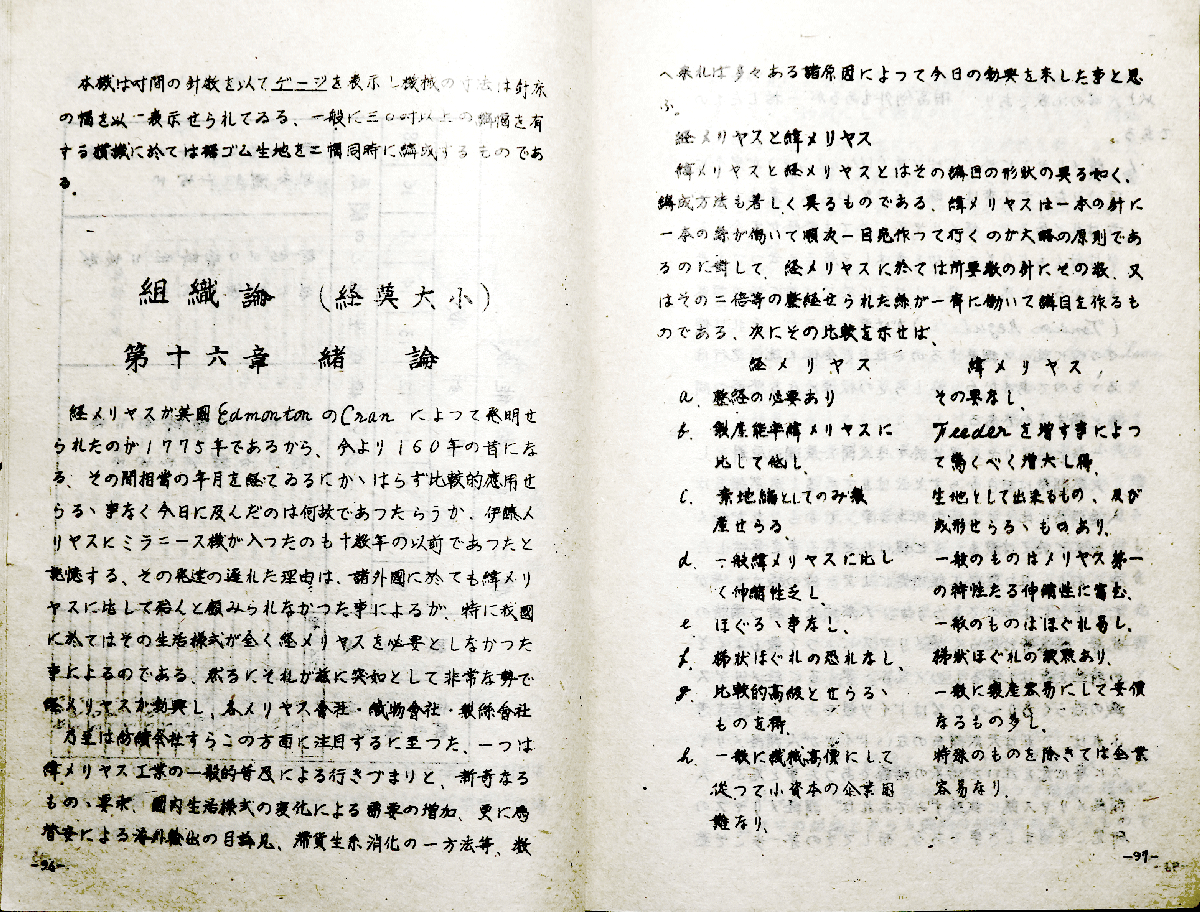

第十七章 経メリヤス編成の原理

第63図 Crochetの編成

図は経メリヤスの編成原理を示したもので、一本の糸が姿の方向にループによって連綴せられていることがわかります。

この方法に沿って糸を数百本、数千本併列させてループを連絡させるとともに、その左右の糸にも連絡させることができれば、一枚の布帛となった編地を得ることが可能です。

原典 P102-P103

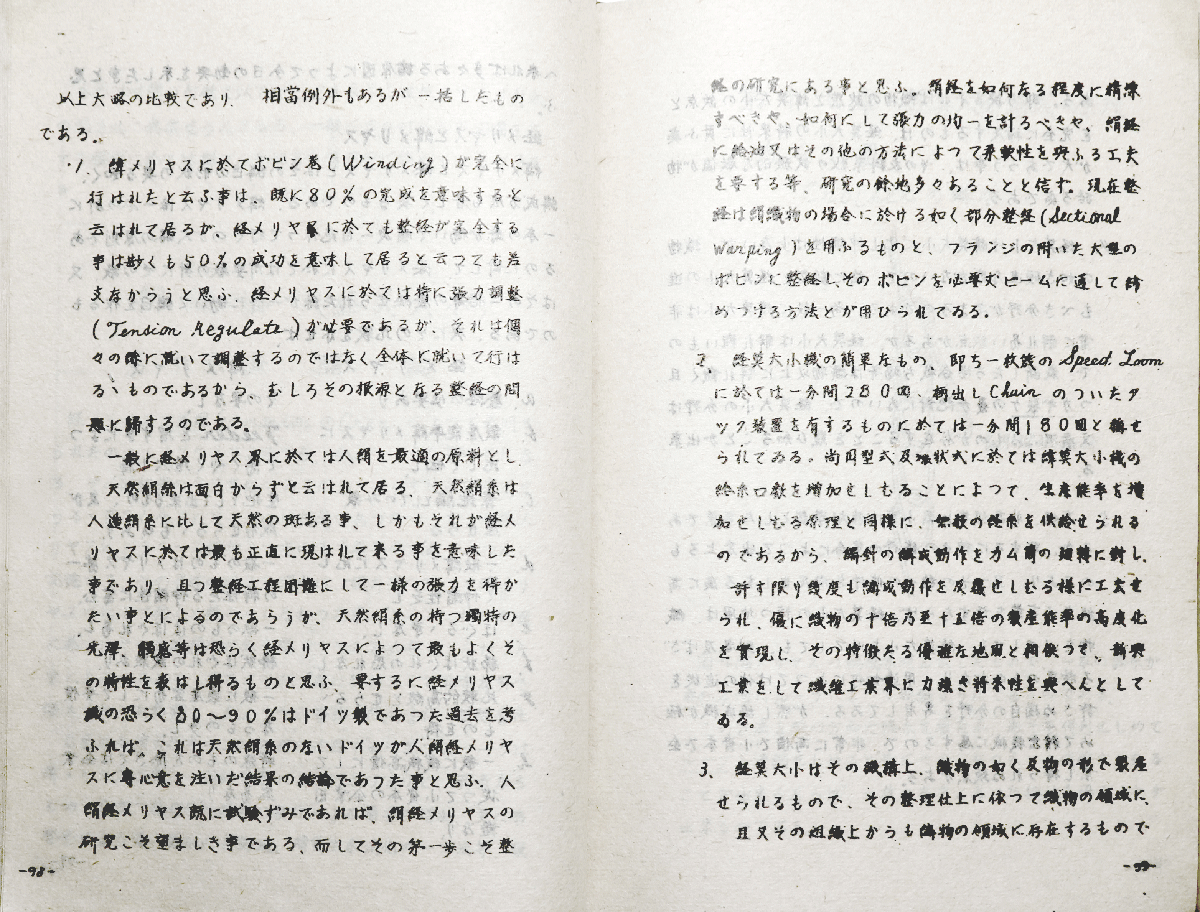

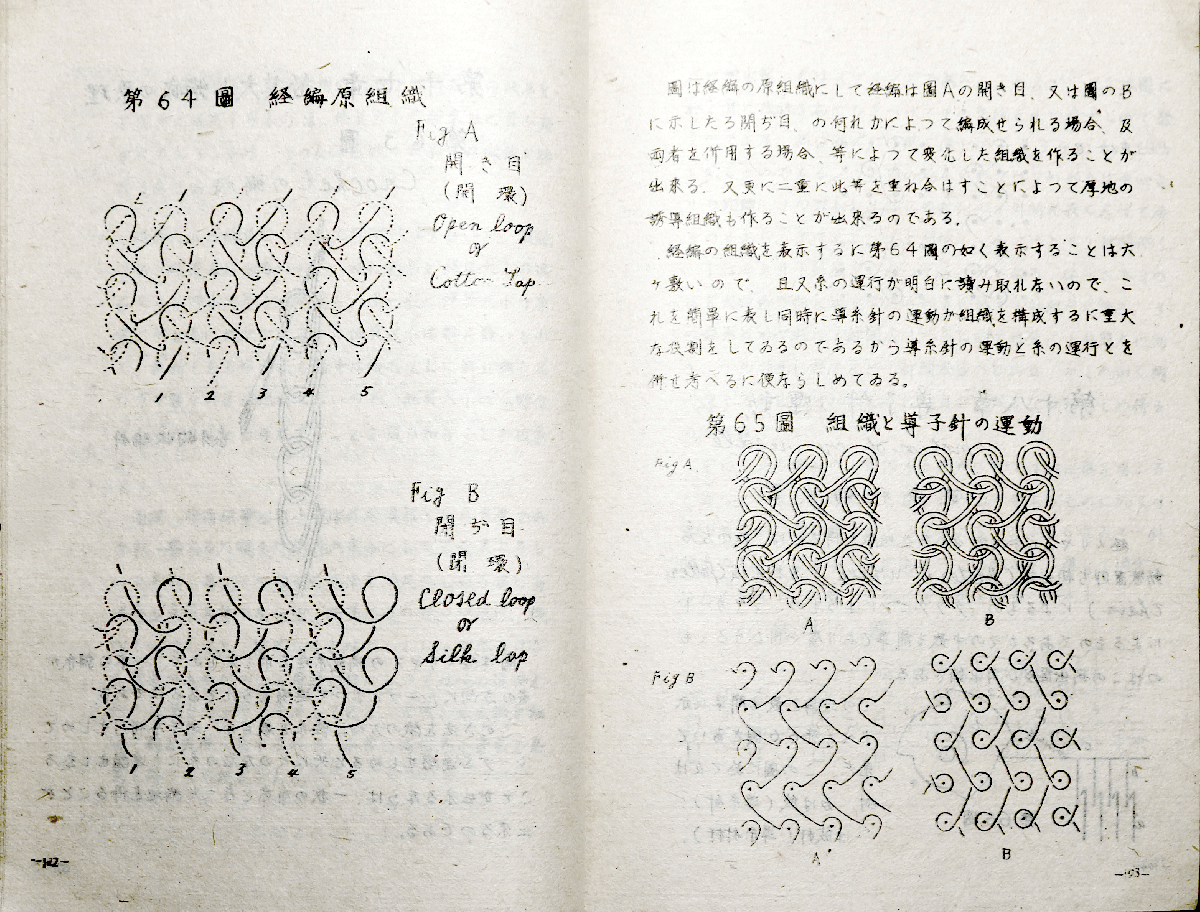

第64図 経編原組織

Fig.A

開き目(開環)

Open loop or Cotton loop

Fig.B

閉ぢ目(閉環)

Closed loop or Silk loop

図は経編の原組織を示しています。経編は図Aの開き目、または図Bに示された閉じ目のいずれか、またはその両者を併用することによって、変化した組織を作り出すことができます。さらに、これらを二重に重ね合わせることで、厚地の誘導組織も作成可能です。

経編の組織を示す際には、第64図のように表示することは複雑であるため、糸の運行が明確に読み取れないことがあります。これを簡単に表現し、同時に導糸針の運動が組織を構成する上で重要な役割を果たしていることを考慮し、導糸針の運動と糸の運行を合わせて考えるのに便利な方法を示しています。

第65図 組織と導子針の運動

Fig.A

導子針AとBの運動による経編組織の例

Fig.B

導子針A’とB’の運動による異なる組織の例

原典 P104-P105

Fig.C

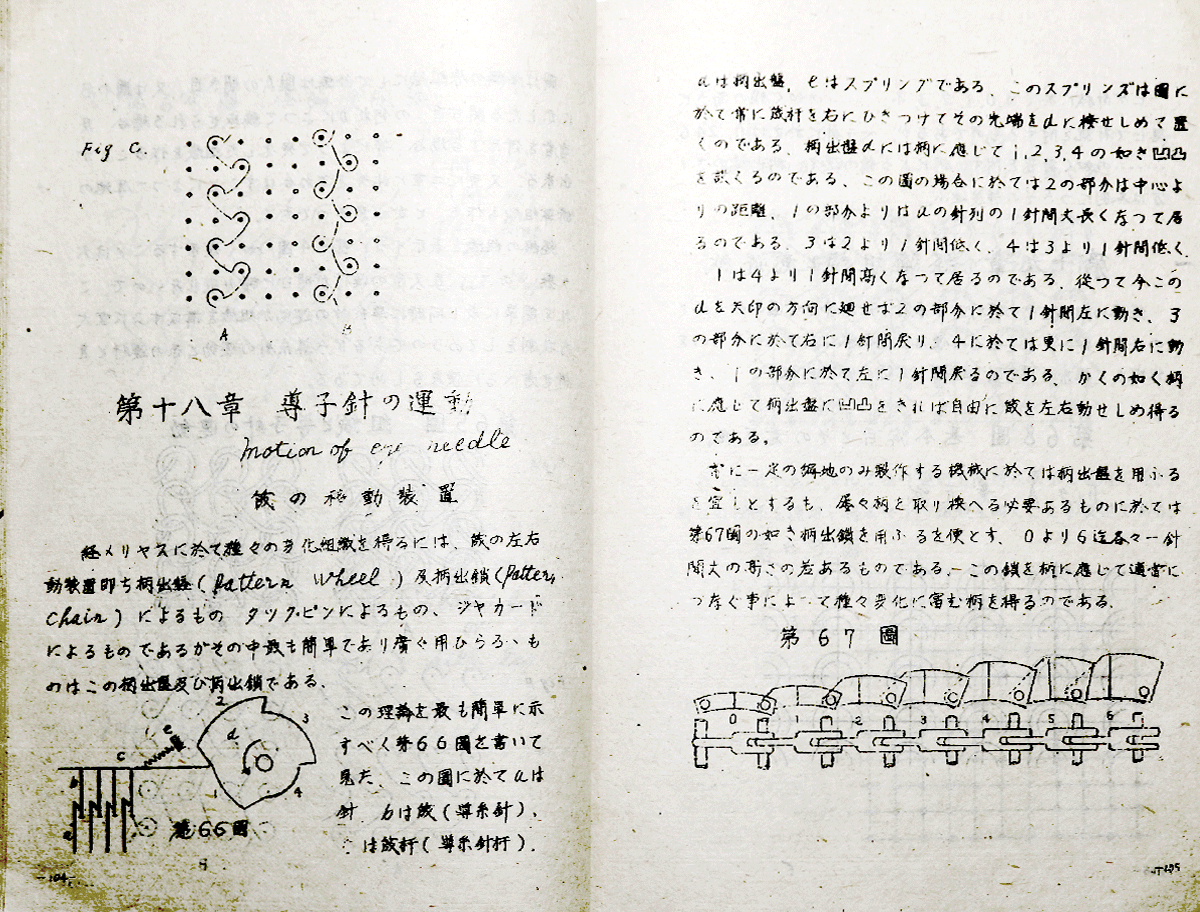

第十八章 導子針の運動 (Motion of Eye Needle) 彼の移動装置

経メリヤスにおいて様々な変化組織を得るには、弦の左右移動装置、すなわち柄出盤 (Pattern Wheel) および柄出鎖 (Pattern Chain) によるもの、タックピンによるもの、ジャカードによるものがあります。その中で最も簡単で広く用いられているものは、この柄出盤および柄出鎖です。

第66図

この理論を最も簡単に示すために、第66図を用いて説明します。この図では、

- A は導糸針

- B は単糸針

出盤とスプリングの説明

a は出盤、e はスプリングです。このスプリングは図に示した帯に取り付けられ、その先端が d に接触する構造です。

出盤 d には、柄に応じて 1, 2, 3, 4 のような凹凸を持たせることができます。

この図の場合、

- 2の部分 は中心からの距離が長く、a の針列 は 1針間長く なっています。

- 3は2より1針間低く、4は3よりさらに1針間低い。

- 1は4より1針間高くなっています。

これにより、d を矢印方向に回転させると、

- 2の部分では1針間左に移動

- 3の部分では右に1針間戻り

- 4の部分ではさらに1針間右に移動

- 1の部分では左に1針間戻る

このように、柄出盤に凹凸を作ることで、自由に針を左右へ動かすことができます。

一定パターンと変化パターンの違い

常に一定の編地のみを製作する機械では、柄出盤を用いるのが適しています。しかし、頻繁に柄を取り換える必要がある場合には、第67図のような柄出鎖を用います。

この柄出鎖では、0から6までの針間の高さに差を持たせることができ、この鎖を柄に合わせて適切に繋ぐことで、多様なパターンを得ることが可能です。

第67図

ヒゲ針機においては、0,1,2,3,4…のように鎖の高さに感じて符を附するものであるが、ベラ針に於ては0,2,4,6,…のように符号を附す。柄による鎖の選定、柄出盤のきり方は各例につきその都度選ぶ。

原典 P106-P107

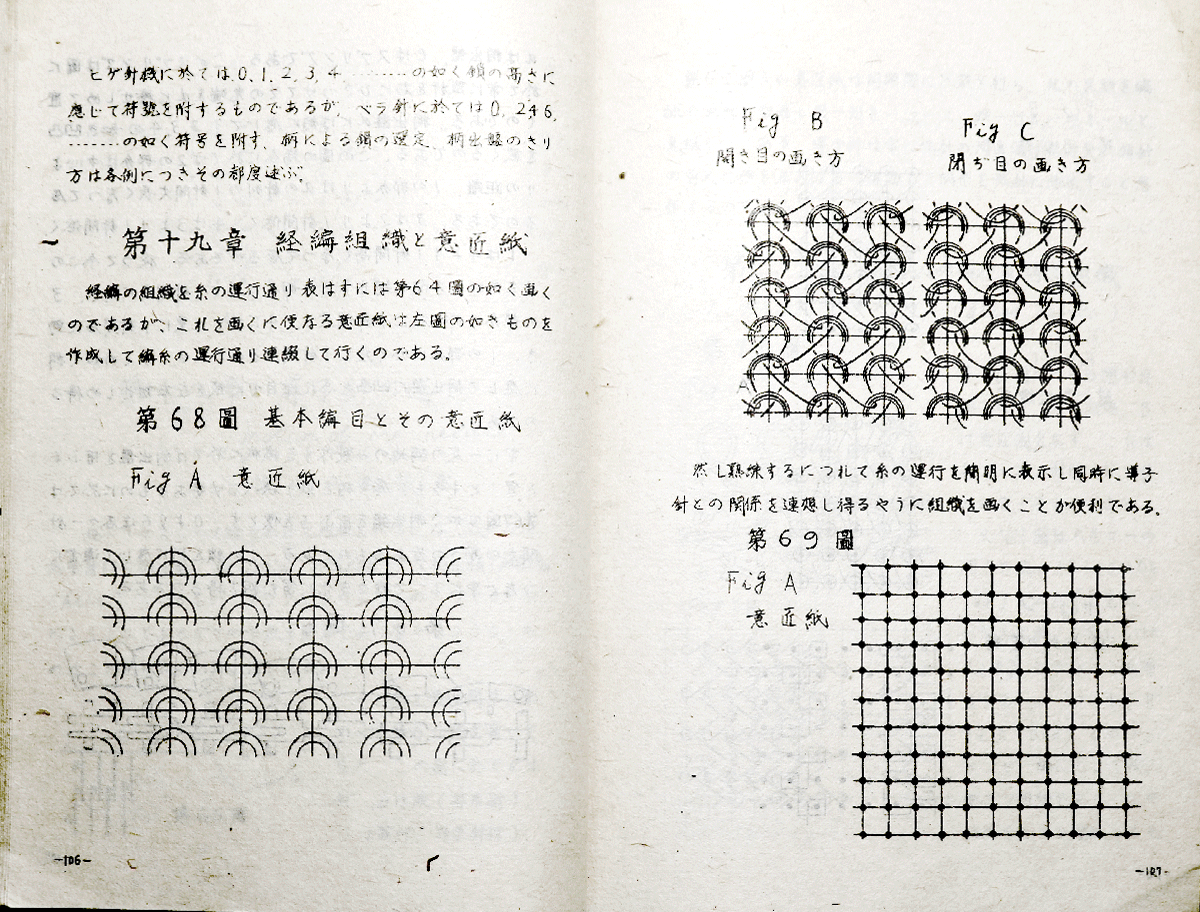

第十九章 経編組織と意匠紙

経編の組織を糸の運行通りに表すには第64図のように描くことになりますが、これを簡便に表現するための意匠紙は、左図のように作成し、糸の運行通りに連結していくことができます。

第68図 基本編目とその意匠紙

Fig.A 意匠紙

Fig.B 開き目の描き方

Fig.C 閉じ目の描き方

糸の運行を熟練するにつれて簡潔に表示し、同時に導子針との関係を連想できるように組織を描くことが便利です。

第69図 意匠紙

Fig.A 意匠紙

原典 P108-P109

Fig.B 開き目組織図

Fig.C 閉じ目組織図

Fig.D 導子針の運動

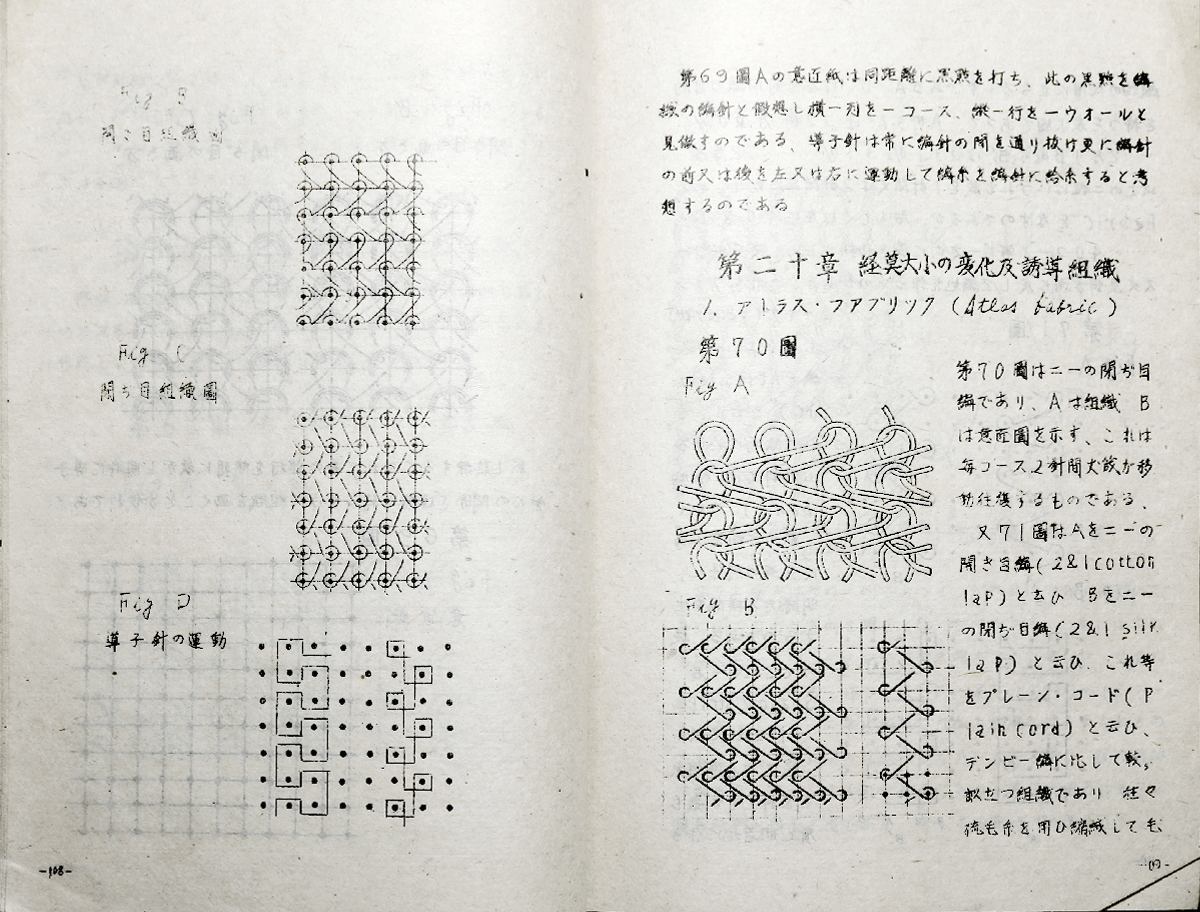

第69図Aの意匠紙は同距離に黒点を打ち、その黒点を編機の針と構想し横一列を一コース、一行を一ウォールと見做すのである。導子針は常に編針の間を通り抜け、更に針の前又は後を左又は右に運動して糸を針に糸すると構想するのである

第二十章 経メリヤスの変化誘導組織

- アトラス・ファブリック (Atlas fabric)

第70図

Fig.A

Fig.B

第70図は二ーの閉じ目編であり、Aは組織、Bは意匠図を示します。これは毎コース2針間大きく移動往復するものです。

また、第71図はAを二ーの開き編(28I cotton lap)とし、Bを二ーの閉じ目編(28I silk 12P)とします。これらはプレーン・コード(Plain cord)と呼ばれ、テンビー編に対して比較的立体的な組織であり、さまざまな毛糸を用いて縮絨しても使用できます。

原典 P110-P111

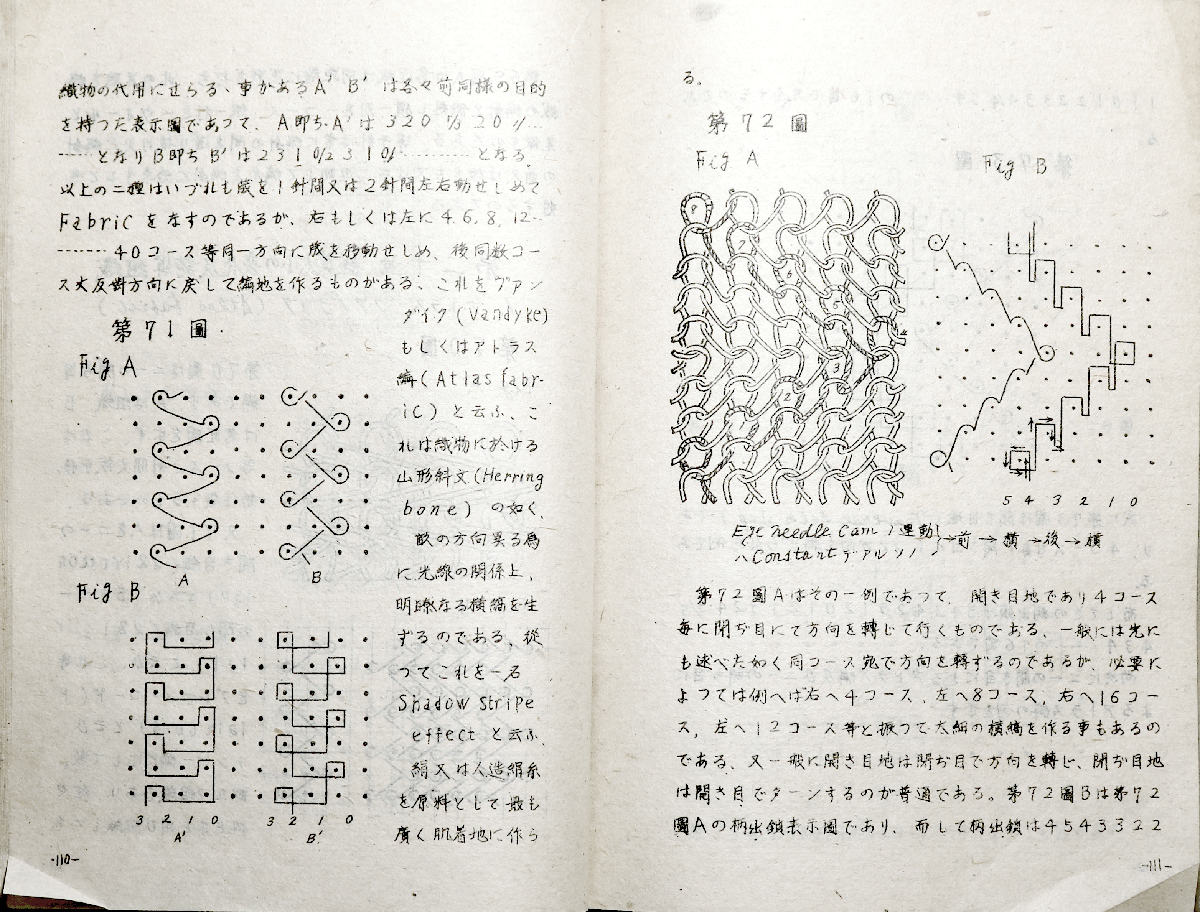

織物の代用にされることがあるA B’は、それぞれ前述と同様の目的を持った表示であり、A即ちAは320 1/3 20…となりB即ちB’は231 1/2 31 0…となります。

以上の二種はいつも弦を針間または2針間左右動かしてFabricを作りますが、右もしくは左に4、6、8、12、40コース等同一方向に移動させ、後同数コース反対方向に戻して編地を作るものがあります。これをヴァンダイク(Vandyke)もしくはアトラス織(Atlas fabric)と呼びます。

これは織物における山形紋(Herring bone)のように、畝の方向が異なるため光線の関係上、明瞭な横縞を生じます。したがって、これを別名Shadow Stripe effectと呼び、絹または人造絹糸を原料として最もよく肌着地に作られます。

第71図

Fig.A

Fig.B

第72図

Fig.A

Fig.B

Eye needle Cam運動Constant運動:前→横→後→横

第72図Aはその一例であり、開き目地であり4コース毎に閉じ目にて方向を転じて行くものです。一般には先に述べたように同コースごとに方向を転じるのが普通ですが、必要に応じて例えば右へ4コース、左へ8コース、右へ16コース、左へ12コース等と振って太細の横縞を作ることもできます。また、一般に開き目地は閉じ目で方向を転じ、閉じ目地は開き目でターンするのが普通です。

第72図Bは第72Aの柄表示であり、柄出鎖は4543322 110 122334 / 454の16番で完成します。

原典 P112-P113

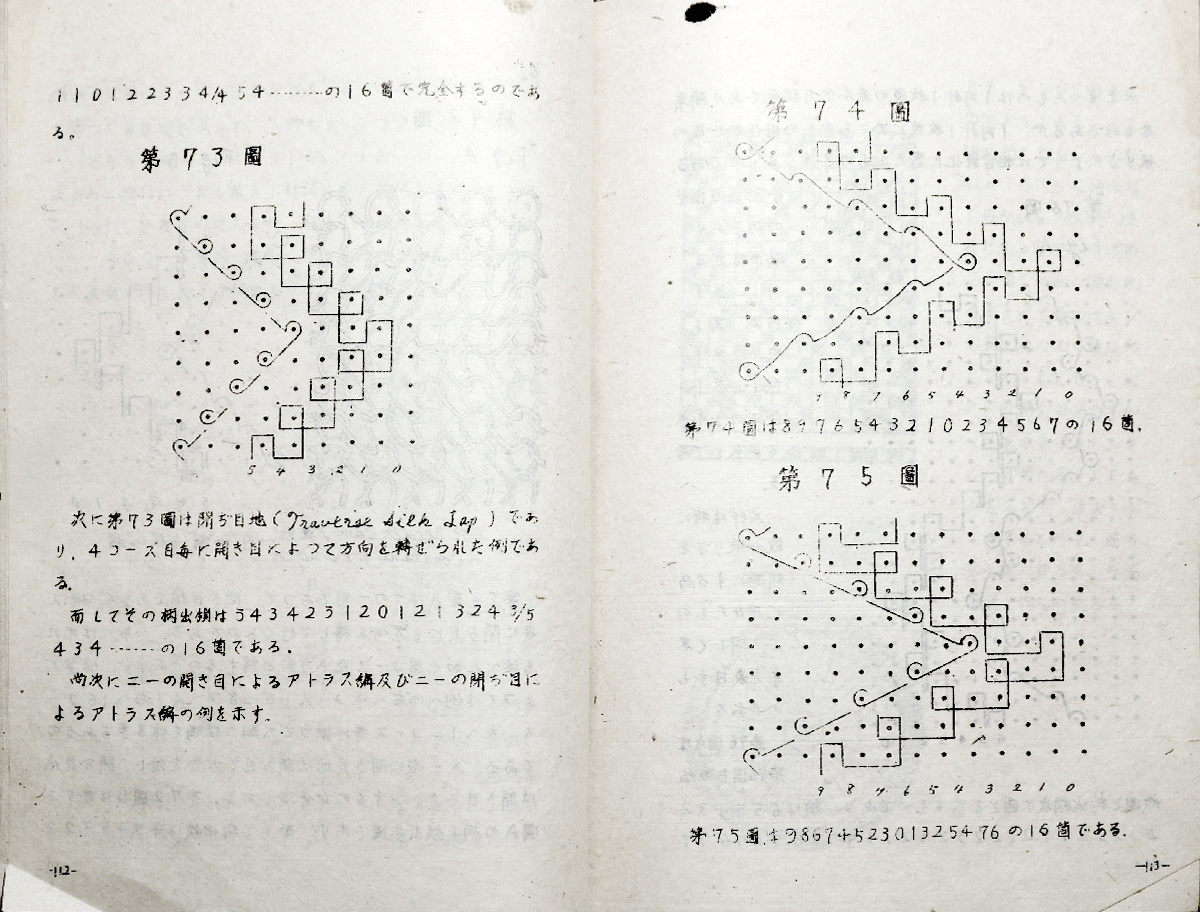

第73図

次に第73図は閉じ目地(Traverse slide Lap)であり、4コース目毎に開き目によって方向を転じた例です。

そしてその柄出鎖は5434251201213243 / 5434の16目である。

次にニーの開き目によるアトラス編およびニーの開じ目によるアトラス編の例を示します。

第74図

第74図は8976543210234567の16目。

第75図

第75図は9867452301325476の16目である。

原典 P114-P115

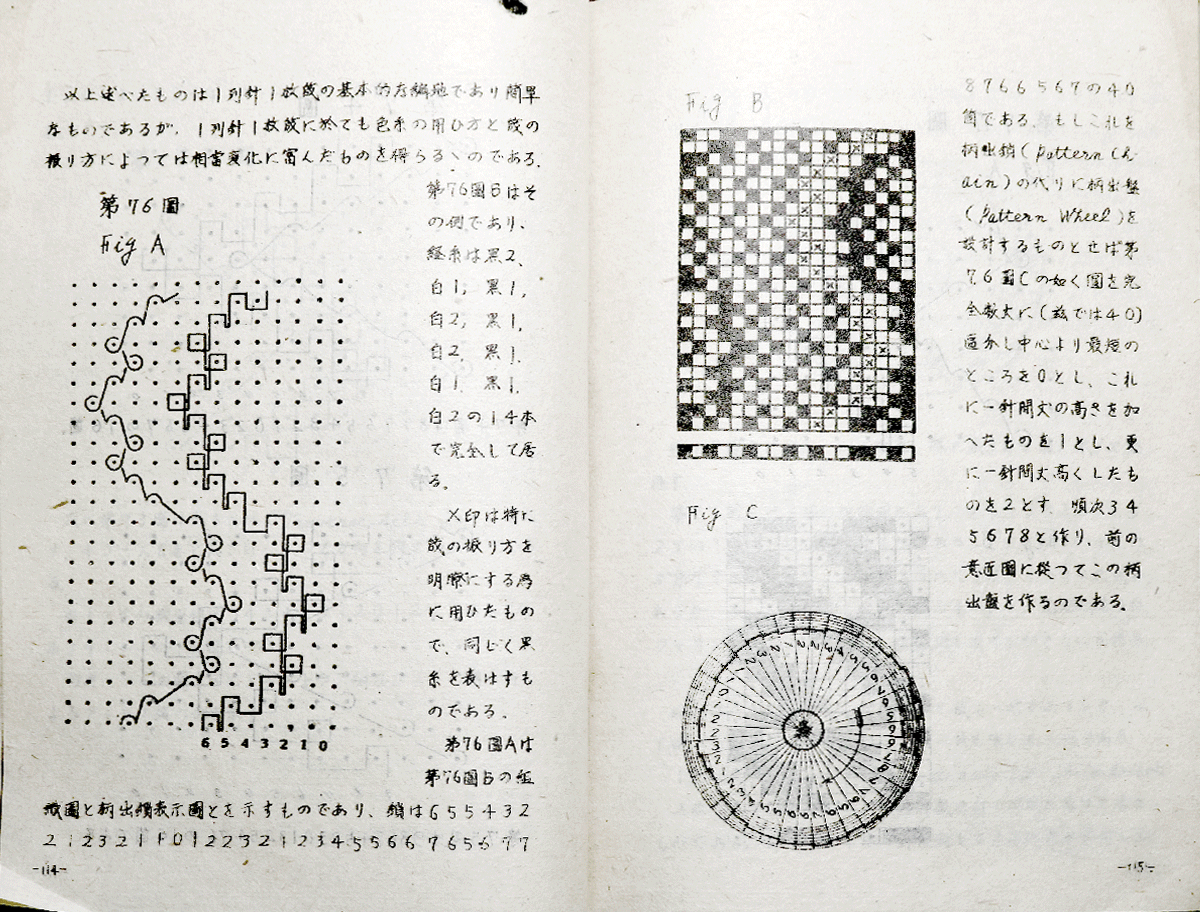

以上述べたものは1列1枚の基本的な編地であり簡単なものであるが、1列針1枚においても色糸の用い方との振り方によっては相当変化に富んだものを得ることができます。

第76図

Fig.A

第76図はその例であり、経糸は黒2、白1、黒1、白2、黒1、白2、黒1、白1、白2の14本で完成しています。

×印は特に振り方を明瞭にするために用いたもので、同じく黒糸を表すものです。

鎖は6554322 232012232-12345566765617

Fig.B

8766567の40角である。もしこれを柄鎖(pattern chain)の代わりに柄出盤(Pattern Wheel)を設計するものとすれば、第76Cのように完全数大(ここでは40)に縮め、中心より最短のところを0とし、これに針間の高さを加えたものを1とし、更に一針間大高くしたものを2とし、順次345678と作り、前の意匠面に従ってこの柄出を作るのである。

Fig.C

原典 P116-P117

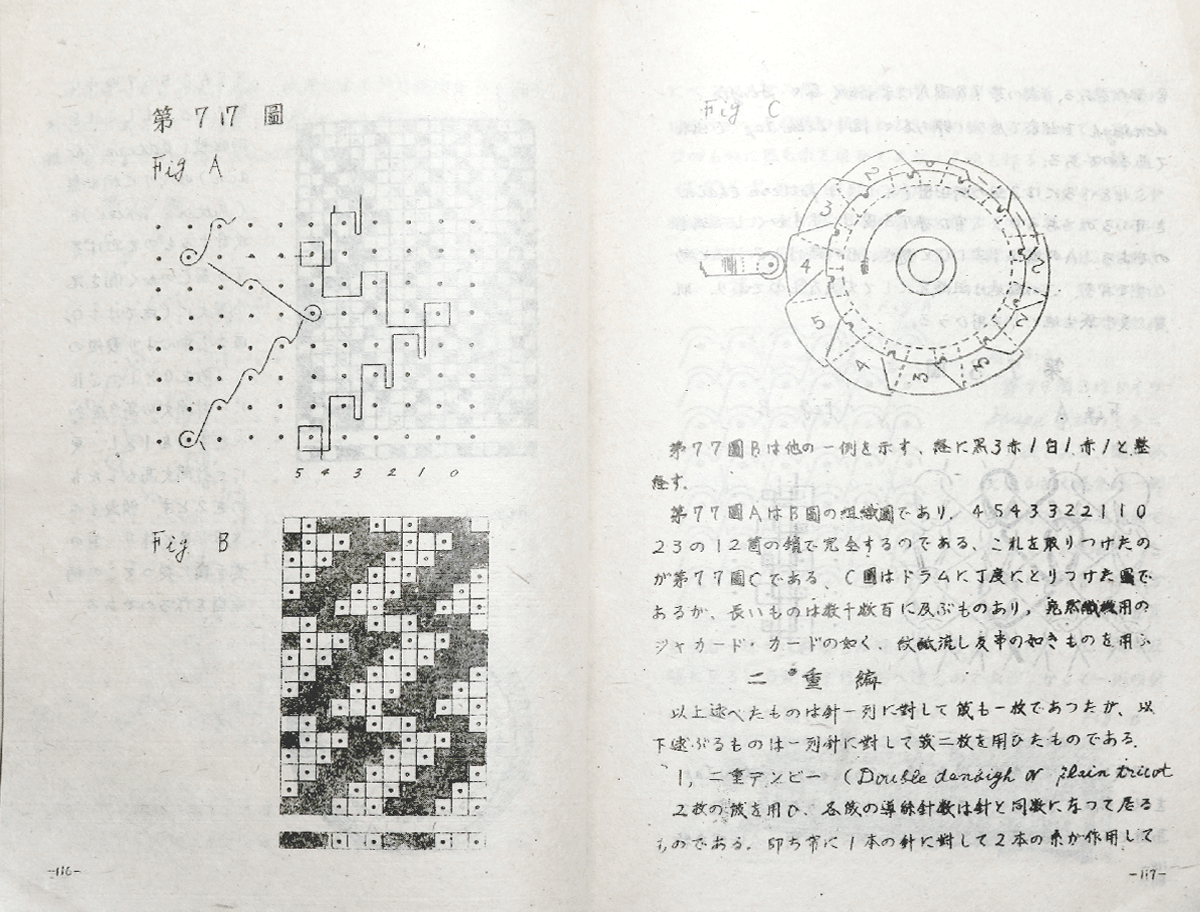

第77図

Fig.A

Fig.B

Fig.C

第77図Bは他の一例を示します。経糸に黒3本、白1本、赤1本と整えます。

第77図AはB図の組織図であり、454332211023の12の鎖で完全します。これを取りつけたものが第77図Cであり、C図はドラムに丁度取りつけた図です。長いものは数百から数千に及び、機械編用のジャカードカードのような役割を果たし、低減しながら使用するものです。

二重編

以上述べたものは針一列に対して箴も一枚であったが、以下に述べるものは一列針に対して箴二枚を用いたものである。

- 二重デンビー(Double denbigh or plain tricot)は二枚の箴を用い、各族の導針数は針と同数になっているものである。即ち常に1本の針に対して2本の糸が作用している。

原典 P118-P119

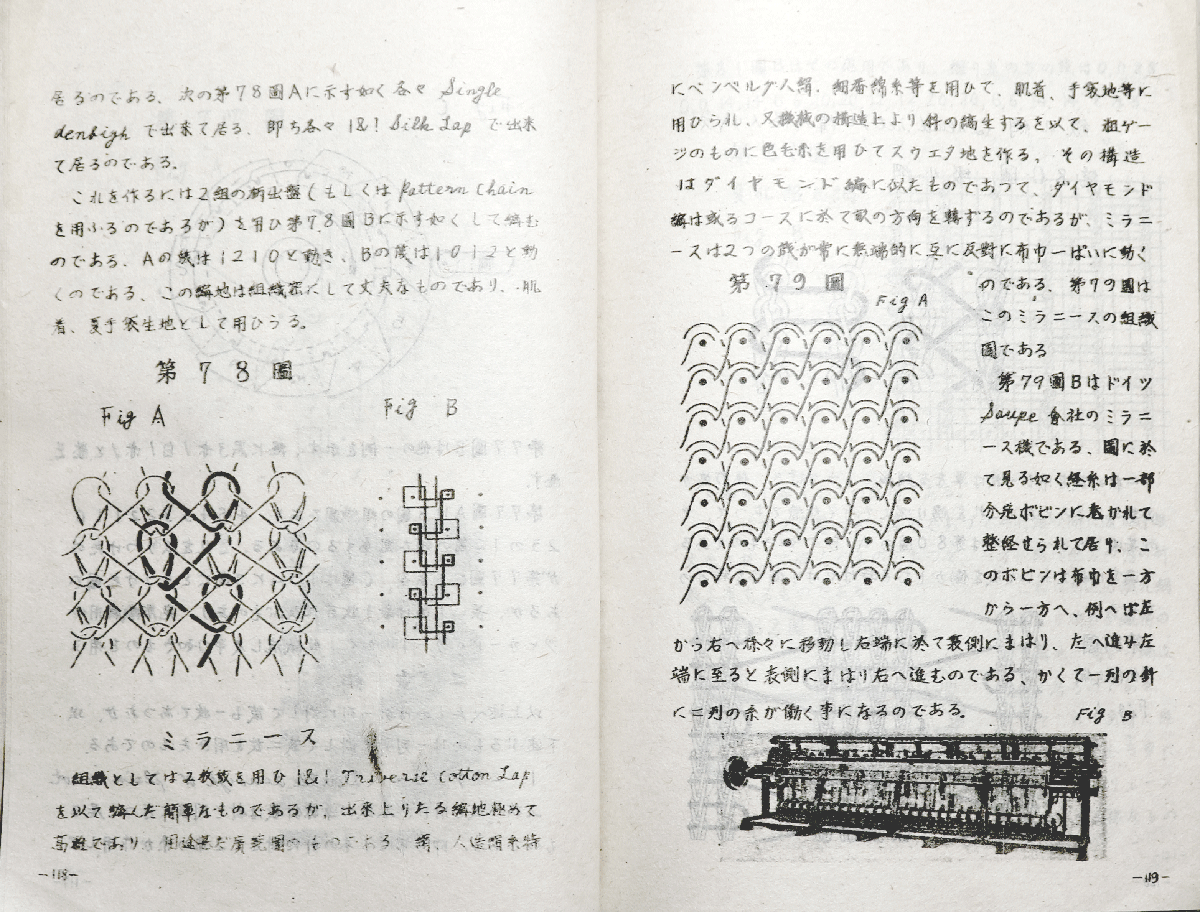

居るのである。次の第78図Aに示すように、各々Single denbighで出来て居る。即ち各々I&I Silk Lap で作られているのである。

これを作るには2組の柄出盤(もしくはpattern chain)を用いるのであり、第78図B示すようにして済むのである。Aの箴は1210と動き、Bの箴は1012と動くのである。この編地は組織密にして丈夫なものであり、肌着、夏手袋生地として用いられます。

第78図

Fig.A

Fig.B

ミラニース

ミラニースの組織は、多数の針を用いI&I Treserse Cotton Lap を真似て編んだ簡単なものである。絹、人造絹糸にベンベルグ人絹、細番手綿糸を使用し、肌着、手袋地などに適しています。また、機械の構造上、編地の均一性を保つために粗いゲージのものに色糸を使用してセーター生地を作ります。その構造はダイヤモンド編に似たもので、ミラニースは2つの箴が常に無端的に互いに左右反対に布巾いっぱいに動く特性を持ちます。

第79図BはドイツSaupe社のミラニース機であり、図に示されているように糸は一部がボビンにセットされて整経されている。このボビンは布巾を一方向から他方へ徐々に移動し、端に到達すると表側に回り、反対方向に進む構造です。こうして一列の針と二列の糸が連動して動くのである。

第79図

Fig.A

Fig.B

原典 P120-P121

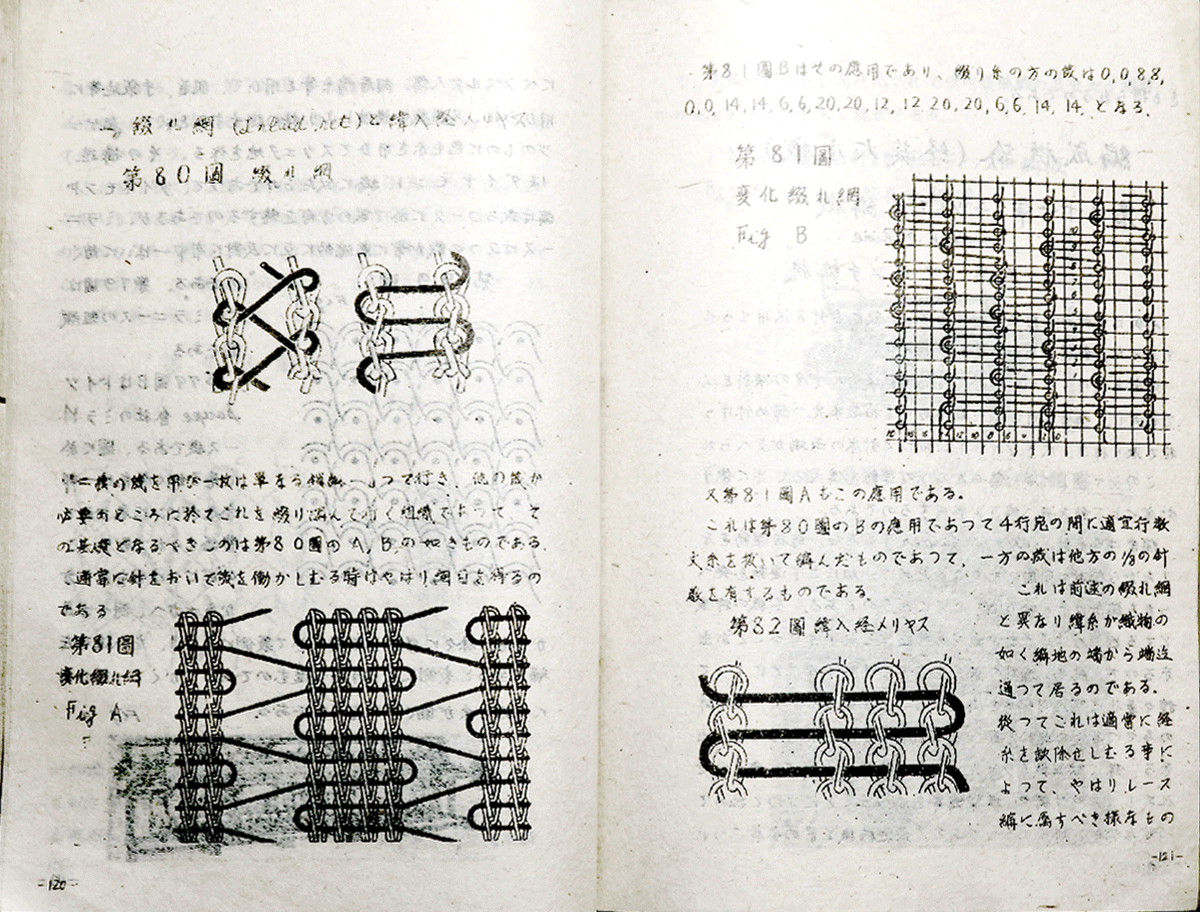

綴れ網(Lneddi net)と緯入経入メリヤス

第80図 綴れ網

第二機の箴を用び一枚は単なる鎖で行き、他の箴か必要のところにおいて、これを綴りこんで行く組織であって、その基礎となるべきとのは第80図のABのようである。

通常に針をおいて箴を働かしむる時はやはり網目を得るのである。

Fig.A

第81図 変化綴れ網

Fig.B 変化綴れ網

第81図Bはその応用であり、綴り糸の方の数は0,0,8,8,0,14,14,6,6,20,20,12,12,20,20,6,6,14,14である。

又第81図Aもこの応用である。これは第80図のBの適用であって4行宛の間に適宜行数 文系を抜いて編んだものであって、一方のは他方の1/8の針数を有するものである。これは前述の綴れ網と異なり緯糸が織物の如く編地の端から端迄通って居るのである。

従ってこれは適に経糸を除せしむる事によって、やはりレース編に属すべき様なものも得られる。

第82図 緯入経メリヤス

Fig.C

原典 P122-P123

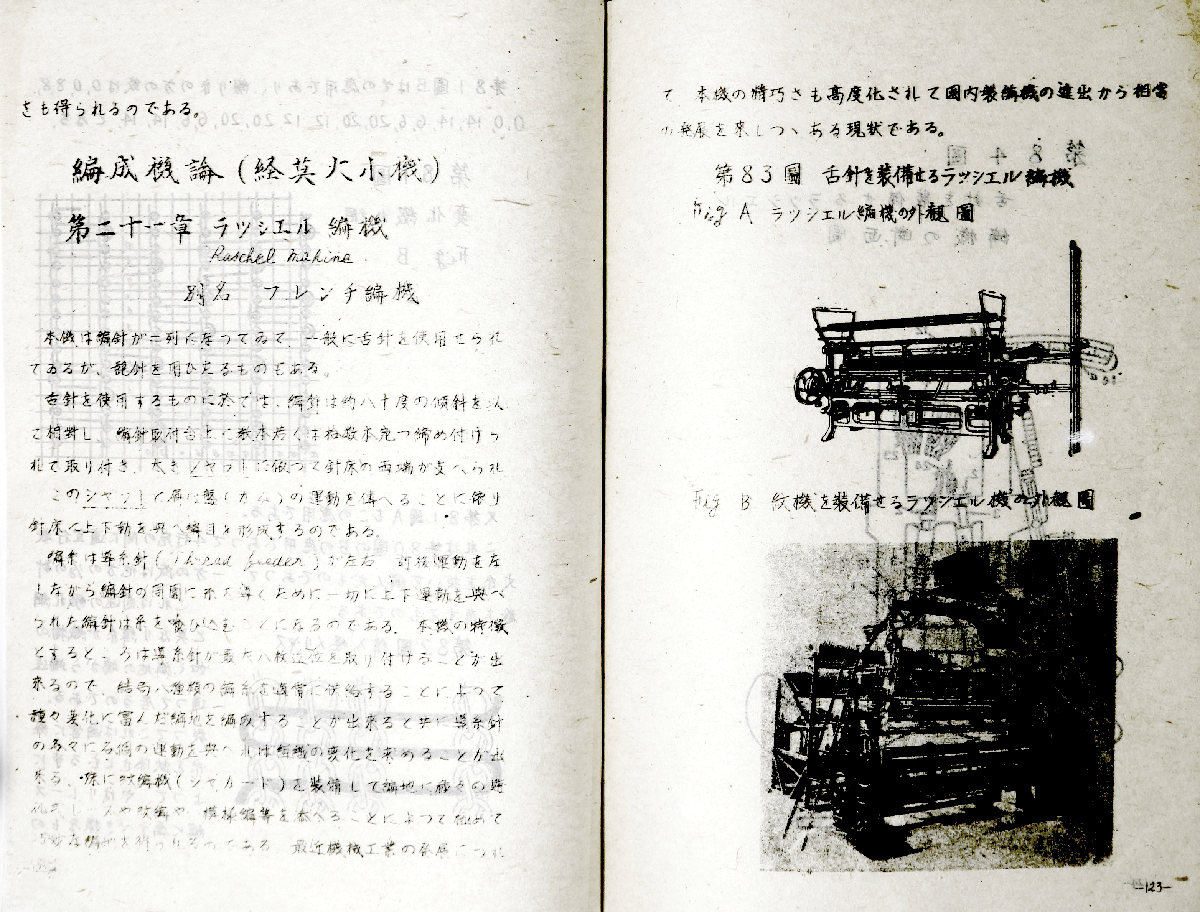

編成論(経メリヤス機)

第二十一章 ラッシェル編機 (Raschel machine) 別名 フレンチ編機

本機は編針が二列になっていて、一般に舌針を使用しますが、舌針を用いないものもあります。 古針を使用する場合は、針は約80度の傾斜で取り付けられ、台上に数本ずつ締め付けられています。 太いシャフトによって針床の両端が支えられ、このシャフトはカムの運動を伝えることにより、針床に上下動を与えて目を形成します。

編針は導糸針(Thead feeder)が左右および前後に運動し、編針の周囲に糸を導くため、上下運動を伴わずに糸を編み込むことができます。

本機の特徴は、導糸針が最大8枚取り付けられ、8種類の糸帯に供給することによって多様な編地を作ることができる点です。

さらに、導糸針に運動を与えることで組織の変化を求めることが可能です。

また、紋機(ジャカード)を装備することで、レースや模様編み、横編みなどを付加することができます。

最近では、機械工業の発展により本機の精巧さも高度化され、国内編機の進出が著しく、相当な発展を遂げています。

第83図 舌針を装備せるラッシェル機

Fig.A ラッシェル機の外観図

Fig.B 紋機を装備せるラッシェル機の外観図

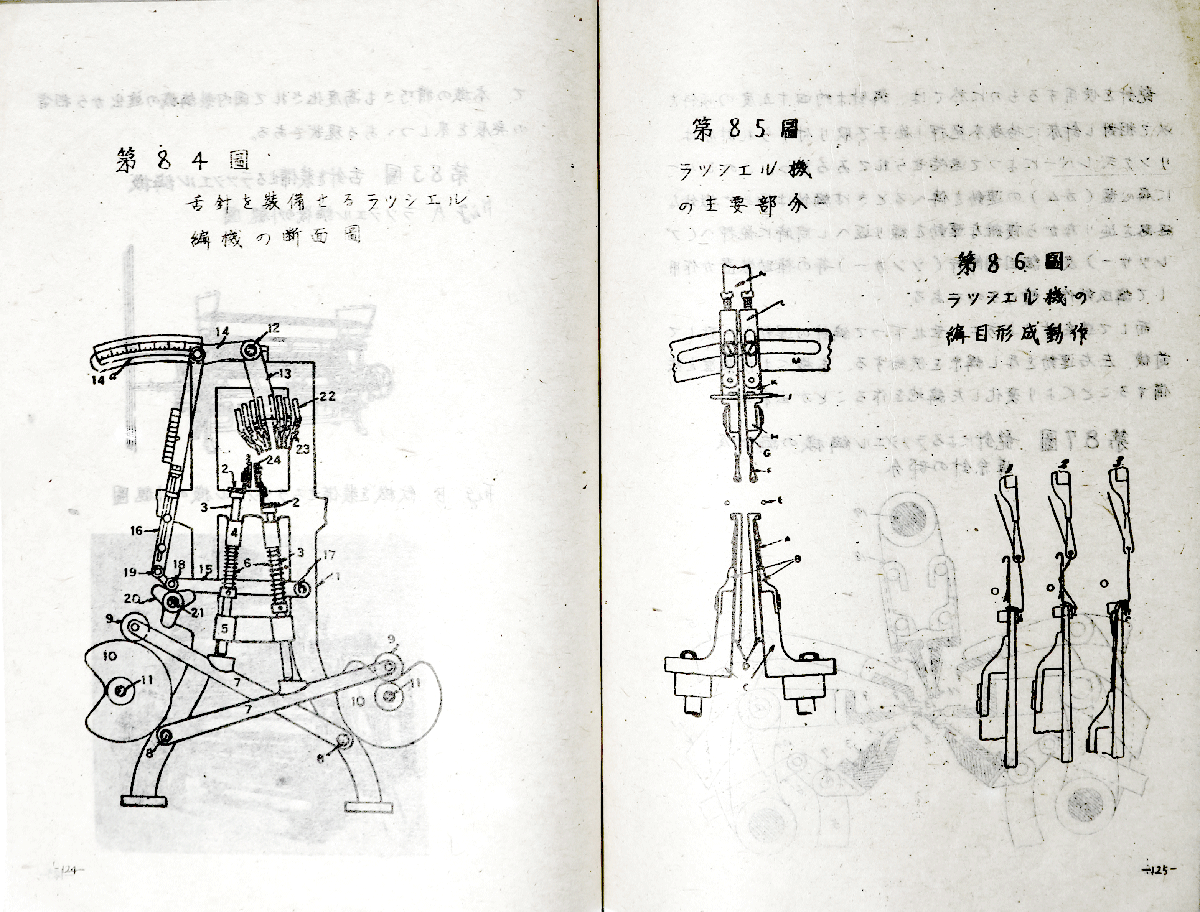

原典 P124-P125

第84図 舌針を装備さるラッシェル編機の断面図

第85図 ラッシェル機の主要部分

第86図 ラッシェル機の編目形成動作

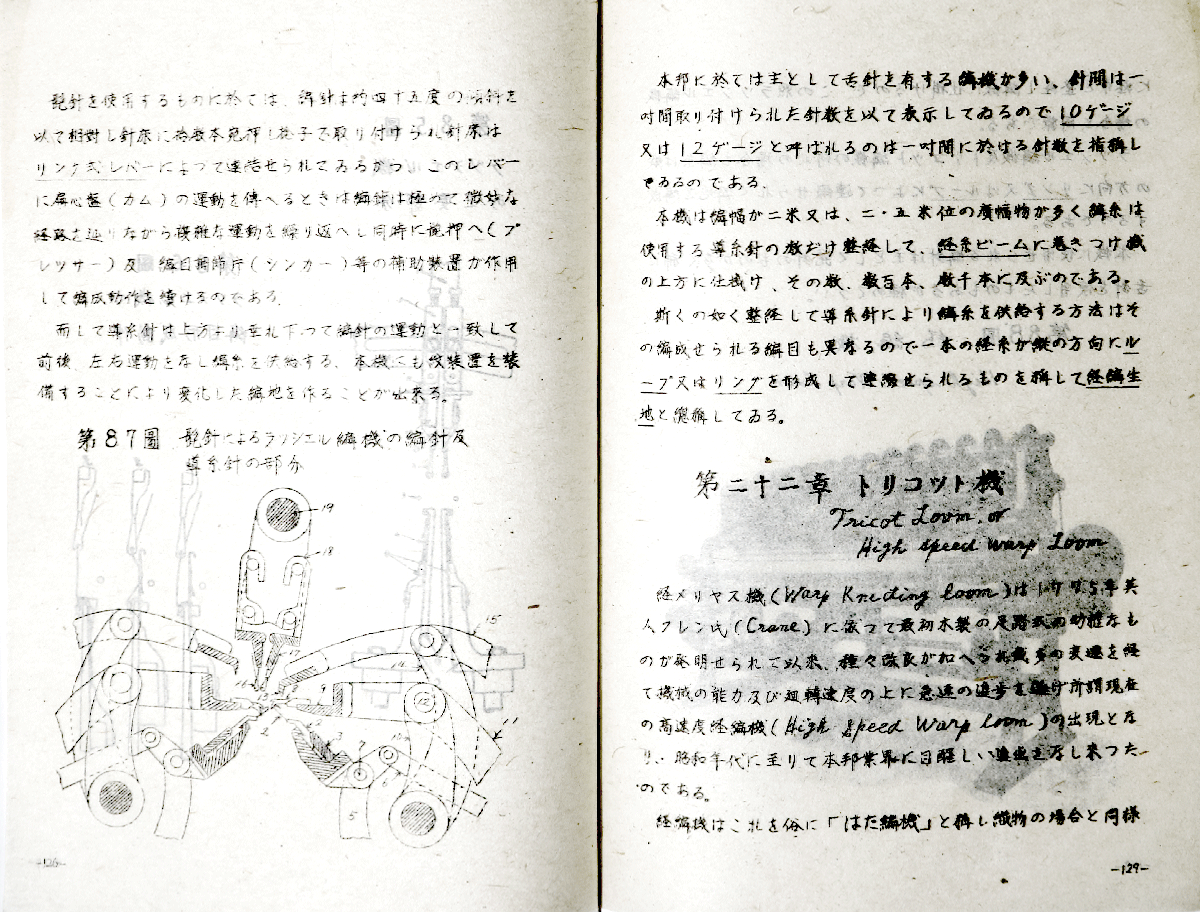

原典 P126-P127

髭針を使用するものにおいては、針は約45度の傾斜をもって相針に取り付けられています。針はリンク式レバーによって連結されており、このレバーにカムの運動を伝えることで、編針は極めて微妙な経路を辿りながら複雑な運動を繰り返します。

同時に、プレッサーや目調節庁(シンカー)などの補助装置が作用し、編成動作を補助する仕組みになっています。

さらに、導糸針は上方から垂れ下がり、針の運動と一致して前後および左右に運動しながら緯糸を供給します。本機には紋装置も装備することで、変化に富んだ編地を作ることが可能です。

第87図 髭針によるラッシェル編機の編針及び導糸針の部分

本邦においては、主として舌針を使用する機械が多い。針間は一定時間内に取り付けられた針数によって表示されており、10ゲージまたは12ゲージと呼ばれるのは、1インチ内に含まれる針数を指すものです。

本機は編幅が2メートルまたは2.5メートル程度の幅広物が多く、糸は使用する導糸針の数だけ整経して、経糸ビームに巻き付けた上方に設置されます。その数は数百本から数千本に及ぶものである。このように整経された糸を導糸針によって供給する方法は、編成される編目にも違いがあり、1本の糸が縦の方向にループまたはリングを形成して連結されるものを経編生地と総称している。

第二十二章 トリコット機 Tricot Loom, or High Speed Warp Loom

経メリヤス機 (Warp Knitting Loom) は、1775年にイギリスのフレン氏 (Crane) によって最初に木製の足踏式の機械が発明されました。 以来、さまざまな改良が加えられ、多くの変遷を経て機械の能力および回転速度の向上とともに急速な進歩を遂げ、現在の高速経編機 (High Speed Warp Loom) の登場に至りました。

昭和年代に入ると本邦の業界でも目覚ましい進出を遂げました。

経編機は、一般的に「はた編機」とも呼ばれ、織物の場合と同様に使用されます。

原典 P128-P129

経糸を整経し編機に仕掛けるので、このラッシェル編機の場合と同様である。

ラッシェル編機およびトリコット編機の各種の場合も編糸はその方向にリングまたはループによって連絡されて編地を構成するのである。

本機に使用される編針は主として無料のものが多く、舌針を使用したものもありますが、極めて少ない。

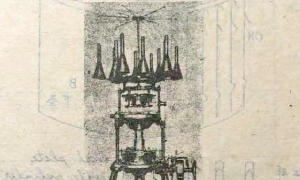

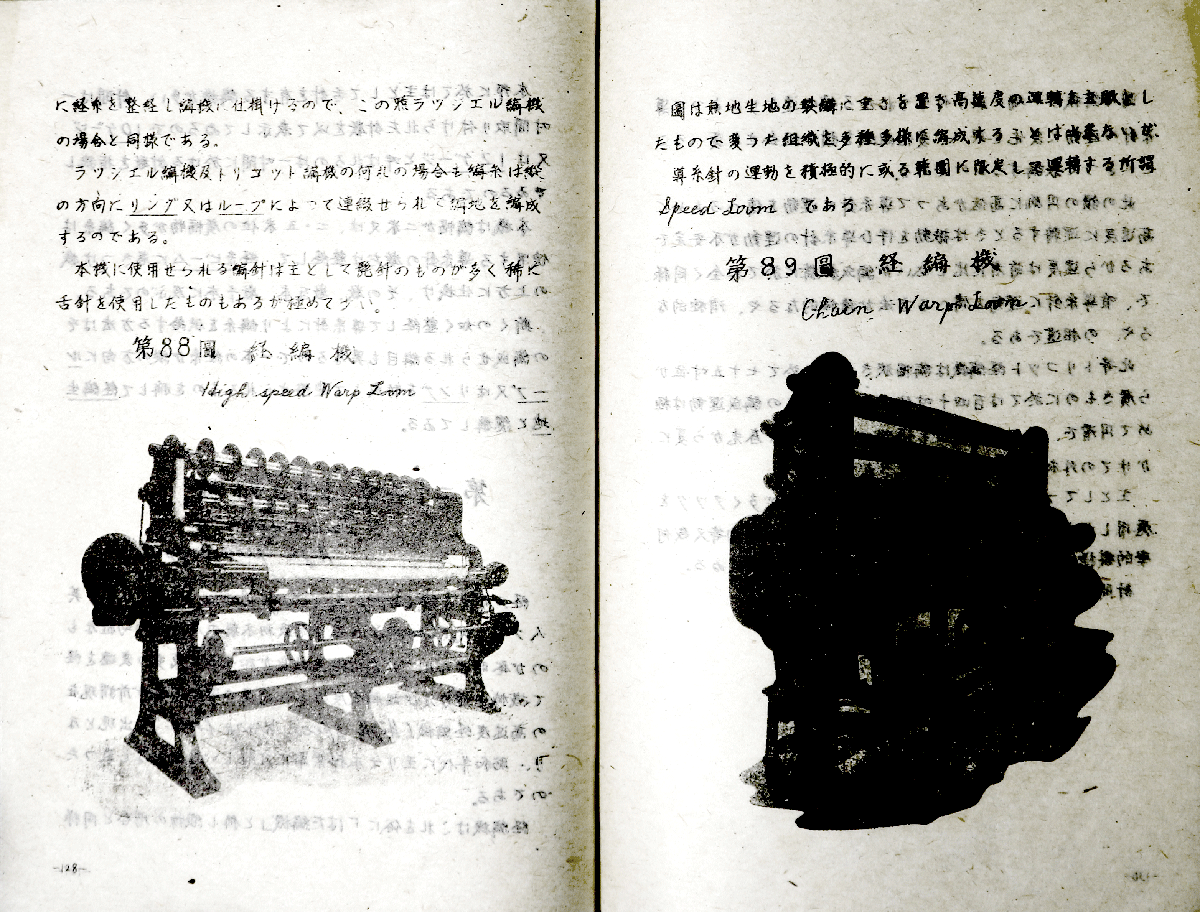

第88図 緯編機: High Speed Warp Loom

図は無地生地の重さを置き、高速度を主としたもので、組織を多種多様に編成することはできないが、導糸針の運動を積極的に、ある図に限定して運動する、いわゆるSpeed Loomである。

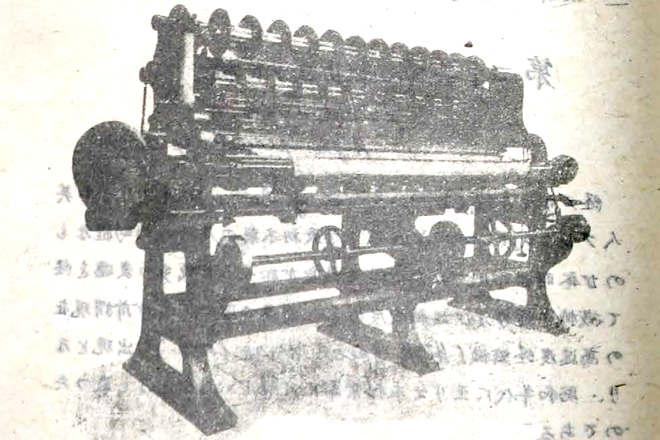

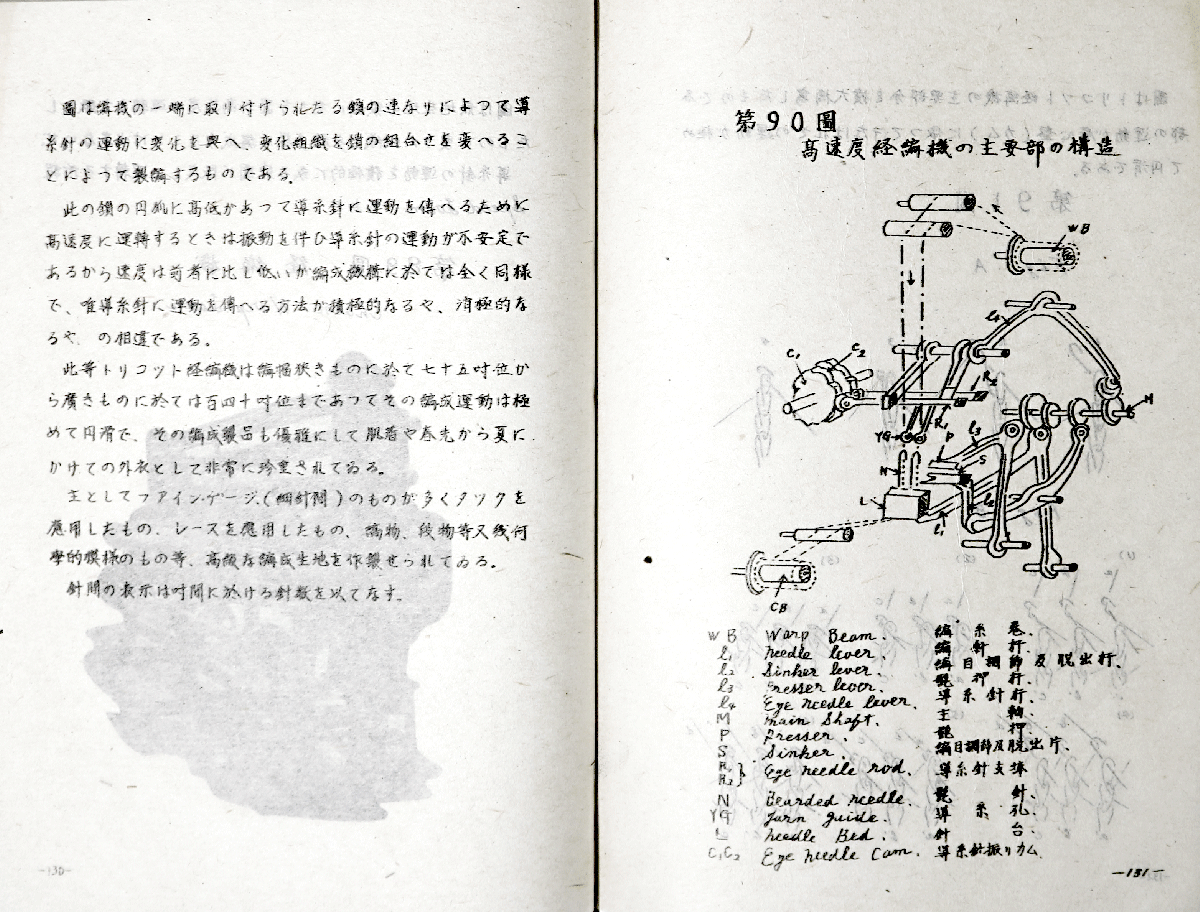

第89図 経編機: Chain Warp Loom

原典 P130-P131

図は編機の一端に取り付けられた連なりによって導糸針の運動に変化を与え、組織を横に組み合わせるように装備されるものである。

この鎖の円弧には高低があり、導糸針に運動を伝えるため、高速度で運転するときは振動を伴い、糸針の運動が不安定である。したがって、速度は前者に比べて低いが、編成機構においては全く同様で、唯一導系に運動を伝える方法が積極的であるか、消極的であるかの相違である。

これらのトリコット経編機は編幅が狭いもので、75インチ位から、広いものにいたってはから140インチ程度まであり、その編成運動は非常に円滑で、編成された製品も優雅であり、肌着や春先から夏にかけての外衣として非常に珍重されている。

主としてファイン・ゲージ(細針間)のものが多く、タックを用いたもの、レースを用いたもの、縞物、段物など、幾何学模様のもの等、高級な編成生地が作られている。

針間の表示は時間にかける針をもってなす。

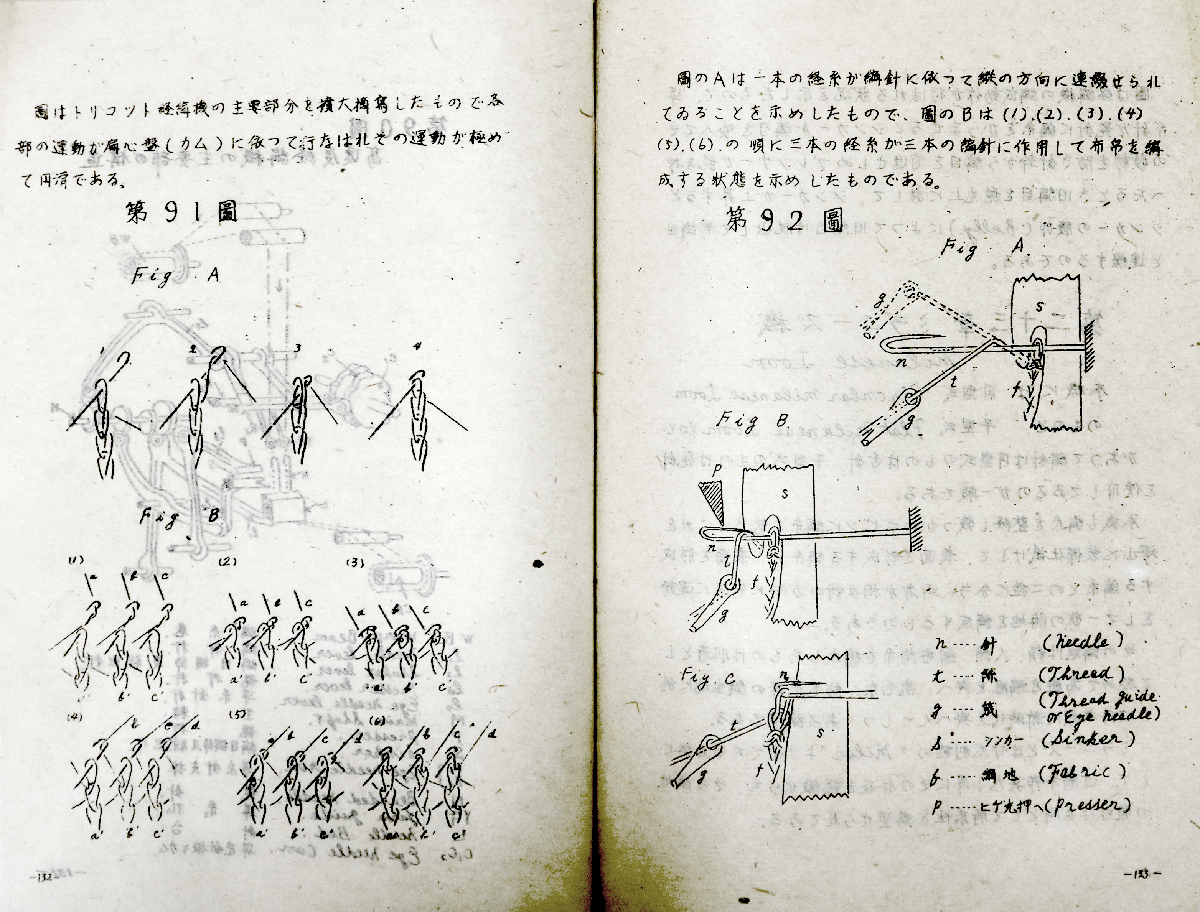

第90図 高速度経編機の主要部の構造

WB: Warp Beam 編糸巻

L1: Needle Lever

L2: Sinker Lever

L3: Sinker Rod

L4: Eye Needle Lever

M: Main Shaft

P: Presser Lever

S: Sinker

R1,R2: Eye Needle Rod

N: Bearded Needle

YG: Yarn Guide

L: headle Bed

C1, C2: Eye Needle Cam

原典 P132-P133

図はトリコット経緯機の主要部分を拡大したもので、部の運動が扁心(カム)に依ってはその運動が極めて円滑である。

第91図

図のAは一本の経糸が針に依って縦の方向に連絡せられていることを示したもので、図のBは(1)(2)(3)(4) (5)、(6)の順に三本の経糸が三本の編針に作用して布帛を編成する状態を示したものである。

第92図

n: 針(hieedle)

t: (Threed)

g: 箴(Thread guide or Ege needle)

s: シンカー (sinker)

b: 編地(Fabric)

p: ヒゲ光押へ(Presser)

図は経編機の編成動作が行われる状況を示したもので、導糸針が針に糸をからませるとシンカーが編目を押さえてその移動を防ぎ、針幹から編目を前進させ、プレッサーが押すとき旧編目を先上に移して、シンカーが上昇するとシンカーの腹部(Belly)によって旧編目は脱出し、新編目と連絡するのである。

原典 P134-P135

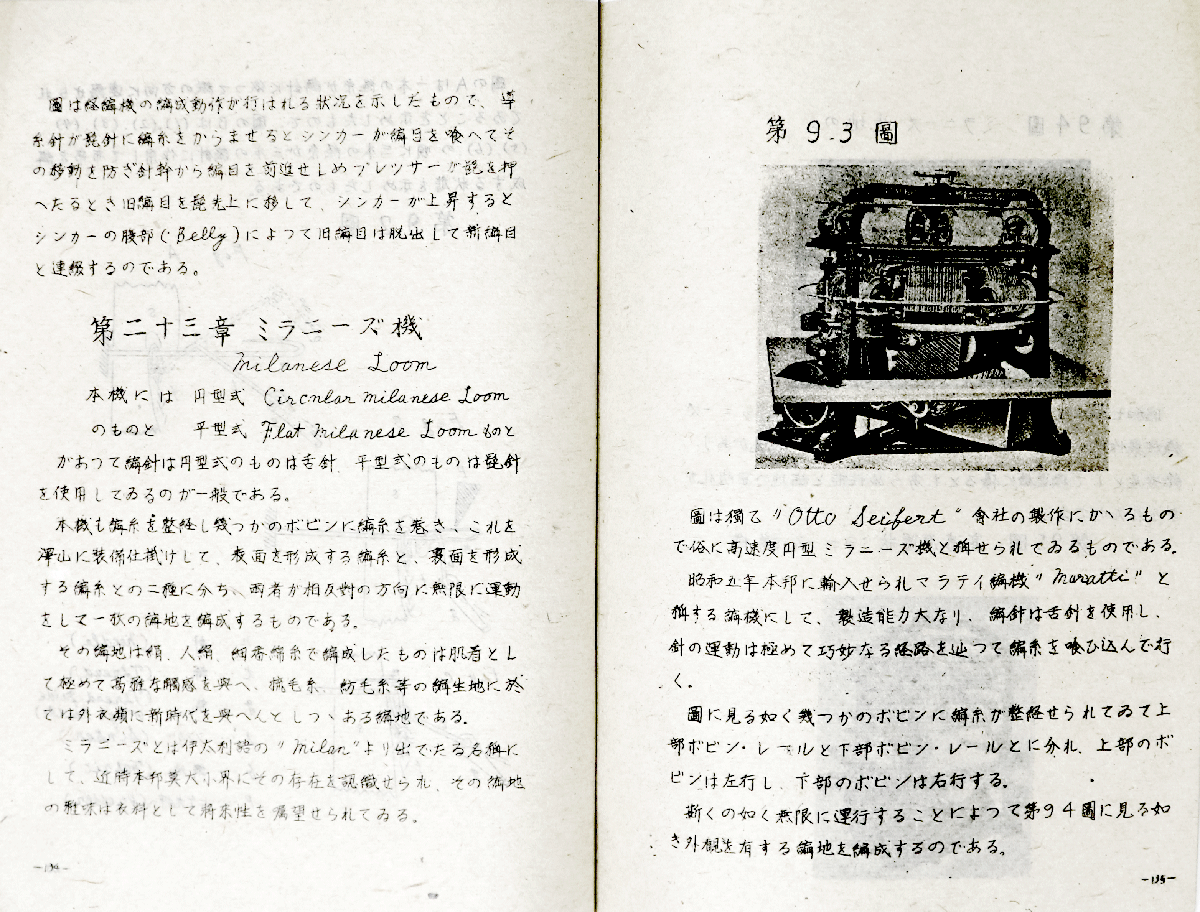

第二十三章 ミラニーズ機 (Milanese Loom)

本機には円型式(Circular milanese Loom)のものと平型式(Flat milanese Loom)のものがあり、編針は円型式のものは舌針、平型式のものは針を使用しているのが一般的です。

本機も糸を整え、幾つかのボビンに編糸を巻き、これを複数の装置に装備し、表面を形成する糸と、裏面を形成する糸との二種に分け、両者が相反対の方向に無限に運動して一枚の地を編成するものです。

その編地は絹人絹、綿糸で編成したものは肌着として非常に高雅な感を与え、梳毛糸や紡毛糸などで編成したものは外衣類として新時代の衣類を切り開いています。

ミラニーズとはイタリアの「milon」から由来した名称であり、近年本邦のメリヤス業界にその存在が認識され、その可能性は衣料として将来性を期待されています。

第93図

図はオットー・ゼイフェルト社「Otto Seifert」の製作によるもので、俗に高速度型ミラニーズ機と呼ばれているものである。昭和五年に日本に輸入されたマラティ編機「Mavatti」と同様の編機で、製造能力が大きく、針は舌針を使用し、針の運動は極めて巧妙な経路を辿って糸を編み込んでいきます。

図に見るように幾つかのボビンに糸が整列されており、上部ボビン・レールと下部ボビン・レールに分かれて、上部のボビンは左に移動し、下部のボビンは右に移動します。

新たに無限に運行することによって、第94図に見るような外観を持つ編地を編成するのです。

原典 P136-P137

第94図 ミラニーズ生地

昭和七年、本邦の機械工業の発展に伴い、日本高速ミラニーズ機械製作所の製造による環状ミラニーズの出現があり、純国産として独逸機に劣らぬ性能と編地の高級化が達成されました。

第95図 高速度環状ミラニーズ編機

本機も舌針を使用し、上下二段のボビンレールを有しています。

次に平型式ミラニーズ機においては、針は針を使用するものが多く、ボビンレールは一段にして機械の上部にボビンレールを有するものと、機械の下部にボビンレールを有するものがあります。

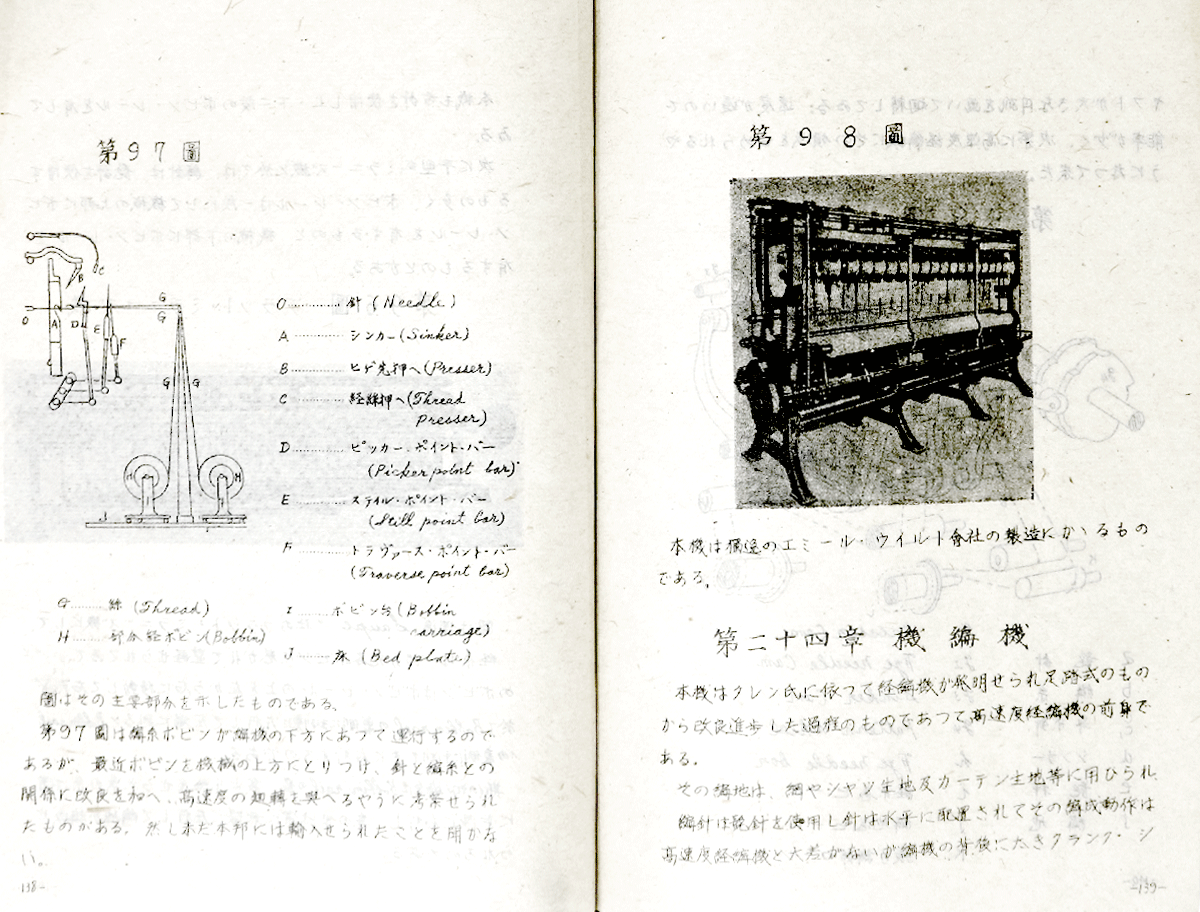

第96図 フラット・ミラニーズ機

図はドイツのSaupe社のフラット・ミラニーズ機で、経糸は一部分ボビンに巻かれて整経されており、このボビンはボビンレールの上を左から右に移動して右端においてボビンレールの裏側に回り、更に左行して左端に至ると、ボビンレールの裏側に回り、再度右行します。

このように編糸はボビンレールの裏側から給糸され、表の糸は常に無限に右行し、裏の糸は常に無限に左行して編地が編成されます。

原典 P138-P139

第97図

図はその主要部分を示したもので、

第97図は編糸ボビンが編機の下方にあり、運行するものであるが、最近ではボビンを機械の上方に取り付け、針と編糸との関係に改良を加え、高速度での運転を実現するように考案されたものもあります。しかし、現在のところ本邦には輸入されていないと聞いています。

O: 針 (Needle)

A: シンカー (Sinker)

B: ヒゲ先押し (Presser)

C: 経糸押さえ (Thread Presser)

D: ピッカー・ポイント・バー (Picker point bar)

E: スティル・ポイント・バー (Still point bar)

F: トラヴァース・ポイント・バー (Traverse point bar)

G: 糸 (Thread)

H: 部分経ボビン (Bobbin)

I: ボビン台 (Bobbin carriage)

J: ベッドプレート (Bed plate)

第98図

本機はエミール・ウィルト社の製造によるものです。

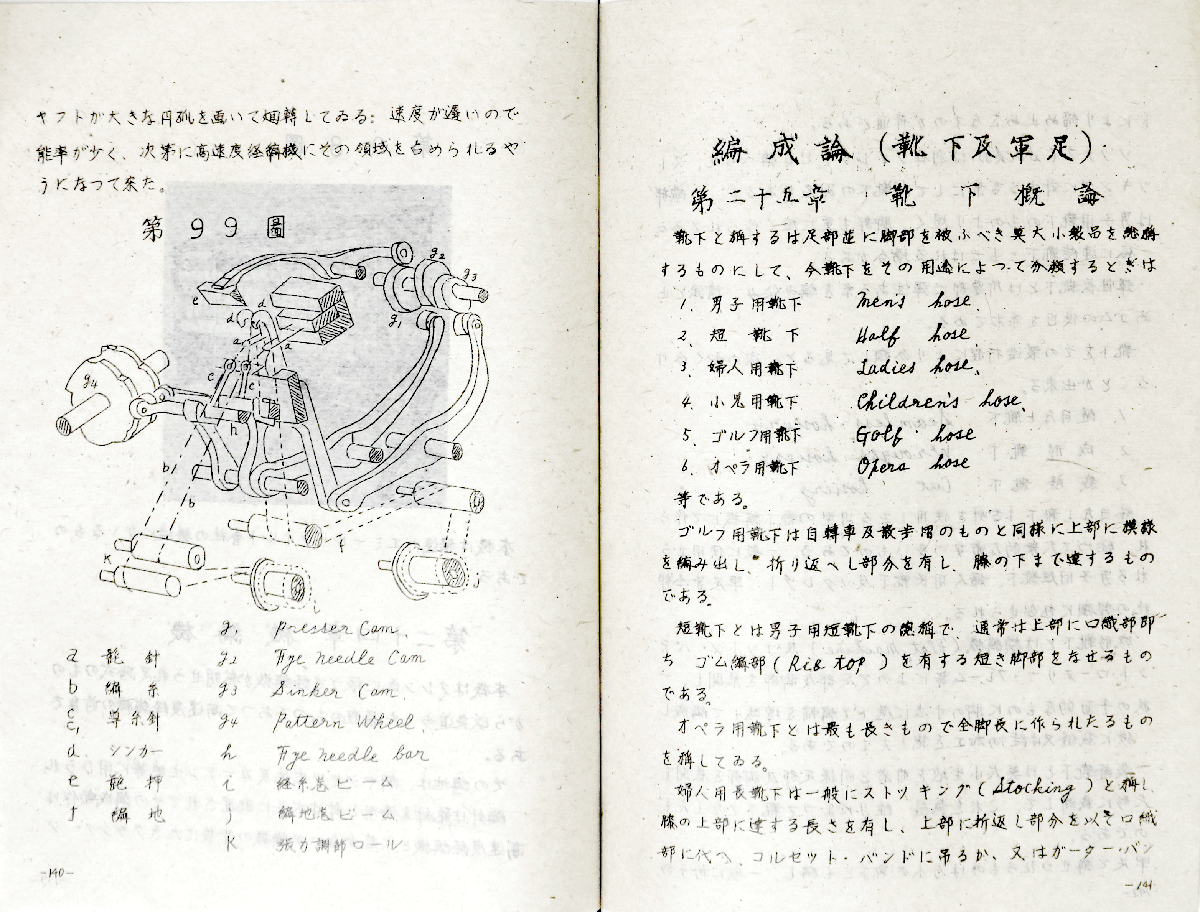

第二十四章 機編機

本機はクレン氏によって経編機が発明され、足踏式のものから改良進歩した過程のものであり、高速度経編機の前身である。

その編地は、網やシャツ生地やカーテン生地などに用いられ、編針は水平に配置されており、その編成は高速度経編機と大差がないが、編機の背後には太いクラング・シャフトが大きな円弧を描いて回転している。速度が遅いため、効率が低く、次第に高速度経編機にその領域を占められるようになってきた。

原典 P140-P141

第99図

a:髭針

b:編糸

c,c1:導糸針

d:シンカー (Sinker)

e:髭押

f:編地 (Fabric)

g1:ヒゲ先押さえ (Presser cam)

g2:Fge Needle cam

g3:シンカーカム (Sinker cam)

g4:パターンホイール (Pattern Wheel)

h:Fge Needle bar

i:経糸ビーム (Warp Beam)

j:編地法ビーム (Fabric method beam)

k:張力調節ロール (Tension adjustment roll)