解説メリヤス⑤-編成論(成形製品)

編成論(成形製品)

原典 P186-P187

※本書は手書き古書のため、印刷かすれ乱丁などにより正確に汲み取れていない箇所が複数ございます。原典をご確認ください。

※本書は手書き古書のため、印刷かすれ乱丁などにより正確に汲み取れていない箇所が複数ございます。原典をご確認ください。

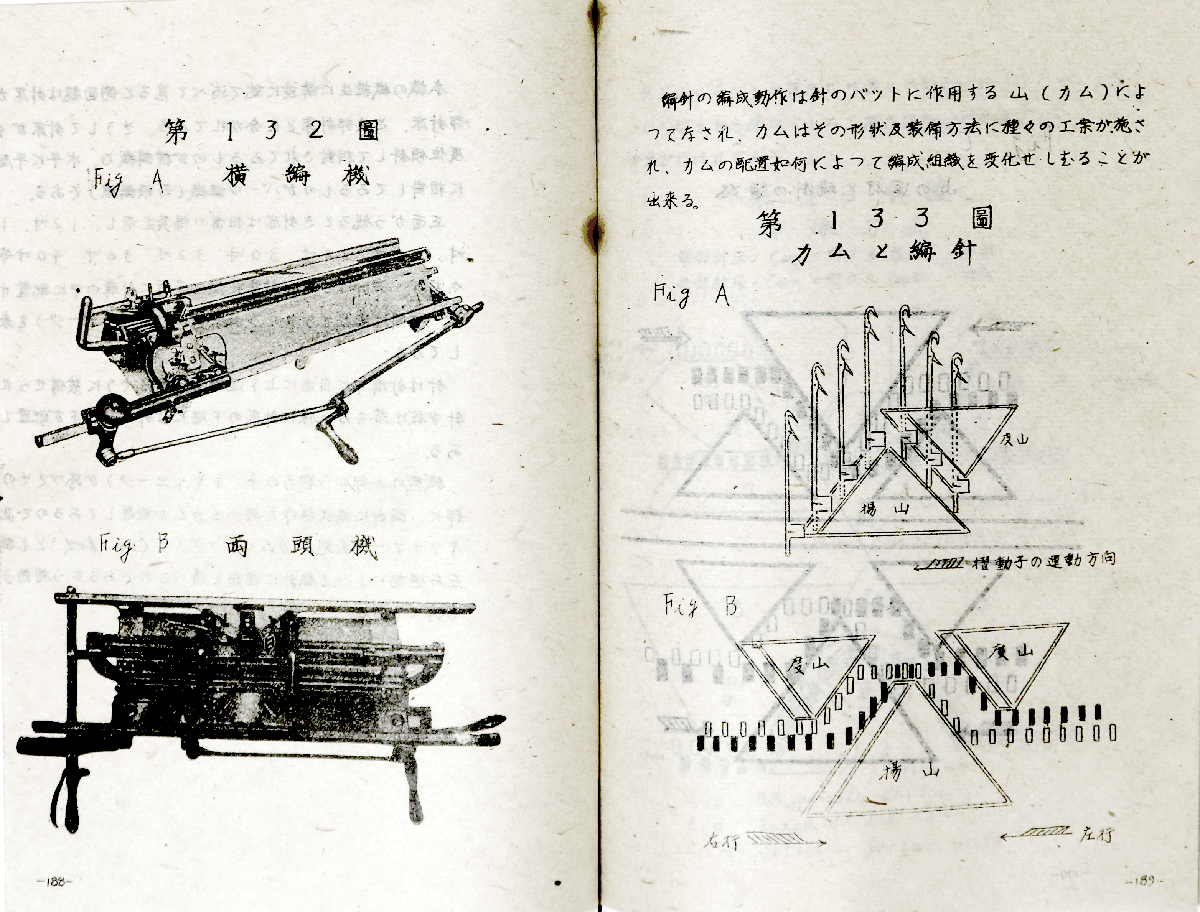

第三十八章 大横機(Flat Knitting Machine)

この編機は、一石平行式編機(Parallel Knitting Machine)とも呼ばれ、針床には小型機と同様にV字形のもの、または平面のものがあります。

運転方法としては、手動運転が主流であり、稀に動力を使用する機種もあります。

成形製品を編成する際、成形ごとに機械を停止する必要があるため、手動運転が多く採用されています。

本機は、1862年にアメリカの技師アイザック・ランム(Isaac Lamb)によって発明され、「Land’s Machine(ランドの機械)」とも呼ばれています。一般的には「横編機」として知られています。

本機の特徴は以下の通りです:

- 多様な編成が可能:幅の調整が容易で、多種多様な製品を編成できる。

- 初心者にも扱いやすい:操作が簡単で、熟練すれば非常に精巧な編地を作ることが可能。

- デザインの自由度が高い:複雑な模様や独自のデザインの表現が可能。

機構について説明すると、側面から見ると、針床は「前部針床」と「後部針床」に分かれており、これらが傾斜して相対するタイプが横編機、水平に配置されるタイプは「パール機(両頭機)」と呼ばれます。

針床の種類と幅(インチ単位):

- 12インチ、20インチ、24インチ、30インチ、32インチ、36インチ、40インチ など

編針は針床に平行に配置されており、針の本数によって「針間(ゲージ)」が決まります。

針は自由に上下運動できる構造になっており、針床の下端に設置された「針止めバネ」により、針の抜け落ちを防止しています。

機械の上部には「キャリヤーエージ(鞍形)」があり、編針の動作を制御する「カム」が取り付けられています。

このキャリヤーエージは「カム・ボックス」と連携し、左右に動くことで編針に動力を伝え、滑らかな運動を実現します。

編成に関する詳細

編針の動作は、「バット」と呼ばれる部分が「カム」によって制御されます。

このカムの形状や設置方法にはさまざまな技術が取り入れられており、配置を工夫することで、異なる編成組織を作ることが可能です。

図に示すように、針床には以下の要素が含まれます:

- 前部針床(編みの手前部分)

- 後部針床(編みの奥部分)

編成の工程

編幅の調整には「目の移動(Loop Transfer)」を行う必要があります。

- 幅を広げる場合:両端の編針を動作位置に上げることで、新しい編目を形成しやすくする。

- 幅を狭める場合:編目を目移し針(Point)で内側の針に移し、不必要な編目を削除して適切なサイズに調整。

これらの調整には、手作業による高度な技術と経験が求められます。

応用製品の例

本機を用いることで、さまざまな編成が可能となり、例えば以下のような製品が作られます:

- オーバーセーター:裾から編み始め、順に胴体、袖、裾の形状を成形。

- 手袋や帽子:一定の幅を持たせつつ、途中で細かい成形を施す。

このように、編幅の拡大・縮小を駆使しながら、成形された製品は「成形製品」として分類されます。

図表の説明

- 第132図 横編機の構造図:各針床の配置

- 第133図 カムの動作図:編針との連携動作

- 第134図 特殊カムの種類:異なる編成手法の例

- 第136図 目移し針(Point)による編幅調整の様子

- 第137図 編幅の拡大と縮小の調整方法

修正しました。以下の内容をご確認ください。

第三十九章 コットン式横編機 (Cotton’s Patent Rotary Frame)

本機は、フルファッション靴下編機と基本的な機構は類似していますが、主に肌着類の製編を目的として設計されており、針間が比較的粗めに設定されています(多頭式フルファッション機を参照)。

1台の機械を複数のヘッド(Head)に分け、各ヘッドで同一形状の編地を編成する装置を備えています。この機構により、横編機(Flat Machine)として、自動的かつ効率的に成形製品を一度に複数のヘッドで生産することが可能です。

本機の特徴として、編針には「髭針(Spring Bearded Needle)」を使用し、針床に垂直に並べられています。肌着類の編成に適した針床幅は、フルファッション靴下編機より狭く、通常1ヘッドあたり28インチ、32インチ、34インチが一般的です。

また、1台の機械には6頭(ヘッド)、8頭、12頭の構成が一般的で、機械の全長が非常に長く、ヘッドごとにさまざまな補助装置が備えられているため、機構は複雑ですが、操作は比較的簡単です。

針間(ゲージ)について

本機の針間は、15ゲージまたは18ゲージが一般的で、フルファッション靴下編機と同様に、下部の針数に基づいてゲージが表記されます。

例えば、針数を時間単位に換算すると、15ゲージは1時間あたり10本、18ゲージは1時間あたり12本となります。

特筆すべき点

本機の最大の特徴は、狭幅および増幅(Fashioning and Widening)を自動的に行うことです。これを制御するのは、機械の前方に配置された長い「リンクチェーン(Link Chain)」で、目移し針を用いて精密な成形が可能となっています。

編成の流れ

狭幅処理は、最大幅の状態から徐々に幅を減らして進行し、美しい編端(Selvage)を形成します。

編成機構の詳細

編針は、以下の工程により動作します:

- 棒運動(Slide Motion)

- 針は棒状の支持体によって運動し、リンクの動きに連動して正確な編成を行います。

- シンカーの役割

- 編地の目を均一にするため、シンカーが作用し、編地の引き降ろしを補助します。

プレッサーの機能

特別なプレッサー(髭押し)は設けられておらず、シンカー・バーの先端がプレッサーの役割を果たしています。これにより、編針が前進しながら適切に押さえられます。

主要部品の説明

- 編針(Knitting Needles)

- 垂直に並べられ、リンクチェーンの動きに応じて上下運動します。

- シンカー(Sinker)

- Aタイプ:シンカーは目を安定させる役割

- Bタイプ:デバイダーは糸を均等に分配する役割

- ノッキング・オーバー・ビット(編目脱出片)

- 針の間に設置され、旧編目を新編目へとスムーズに移行させる役割を担っています。

- 編地の引き降ろし

- シンカーが編地を保持し、針が適切な位置に移動することで、均一な仕上がりを実現します。

まとめ

本機は、肌着類の大量生産に適しており、特に均一な仕上がりが求められる製品に対して有用です。

複雑な運動機構が組み込まれているものの、適切な操作によって高品質な製品を効率的に編成することができます。

了解しました。リンクや構成はそのまま維持しつつ、文章を現代の読者にとってより読みやすく、分かりやすく調整していきます。以下の内容で確認をお願いいたします。

第三十九章 コットン式横編機 (コットン・ロータリー・フレーム) Cotton’s Patent Rotary Frame

本機は、フルファッション靴下編機と基本的な構造は類似していますが、主に肌着類の製編を目的としており、針間は比較的粗めに設定されています(詳細は多頭式フルファッション機を参照)。

1台の機械を複数のヘッド(Head)に分け、各ヘッドが同じ形の編地を同時に編成する仕組みとなっています。これにより、横編機(Flat Machine)として成形製品を効率的に生産することができます。

編針には「髭針(Spring Bearded Needle)」が使用され、針床に垂直に配置されています。肌着の編成に適した針床幅は、通常28インチ、32インチ、34インチ程度で、フルファッション靴下編機の針床幅よりも狭くなっています。

また、1台の機械に6頭、8頭、12頭の構成が一般的で、機械の全長は非常に長く、各ヘッドには異なる補助装置が装備されています。

原典 P196-P197

針間(ゲージ)について

本機の針間(ゲージ)は、15ゲージや18ゲージなどがあり、フルファッション靴下編機と同様に、下部の針数を基にゲージが表示されます。

この針数を時間単位に換算すると、15ゲージは1時間あたり10本、18ゲージは12本となります。

本機の最大の特徴

本機は、狭幅および増幅(Fashioning and Widening)を自動的に行う点が特徴です。これを制御するのが機械前方に配置された「リンクチェーン(Link Chain)」で、目移し針を用いて正確な成形が可能です。

通常、最大幅の状態から徐々に幅を狭めることで、編端(Selvage)が美しく仕上がります。

原典 P198-P199

編成機構の詳細

本機の編針の運動は、棒運動(Slide Motion)によって実行され、リンクチェーンの動きに連動して正確に編成が行われます。

主な動作要素

- 編針(Knitting Needles)

- 垂直に並べられ、リンクの動きに合わせて上下運動します。

- シンカー(Sinker)

- シンカーには以下の2種類があります:

- A:シンカー(目を安定させる役割)

- B:デバイダー(糸を均等に分配する役割)

- シンカーには以下の2種類があります:

- プレッサー(髭押し)

- 特別なプレッサーは設けられておらず、シンカーバーの先端がその役割を果たします。これにより、編針の前進に合わせて糸を適切に押さえます。

原典 P200-P201

目移しの手順

目移し(Loop Transfer)方法

編針は棒状の支持体によって動かされ、リンクチェーンが複雑な運動を実行します。シンカーは目を均一に調整し、目の整列をサポートします。

ノッキング・オーバー・ビット(編目脱出片)

- 針の間に設置され、旧編目を新編目へスムーズに移行させます。

編地の引き降ろし

- シンカーが編地を保持し、針が下方から上昇し、隣の編地のみが保持されます。

原典 P202-P203

本機の特徴的な動作

本機は次のようなステップで運用されます:

- 前進運動

- 編成開始時に一定距離まで移動し、途中で停止。

- 再度前進

- 停止後、狭幅のための動作を行う。

この運動パターンにより、編端の糸が不均一にならないよう制御されます。

原典 P204-P205

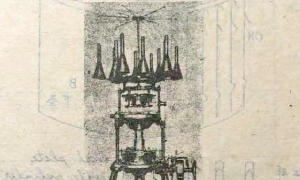

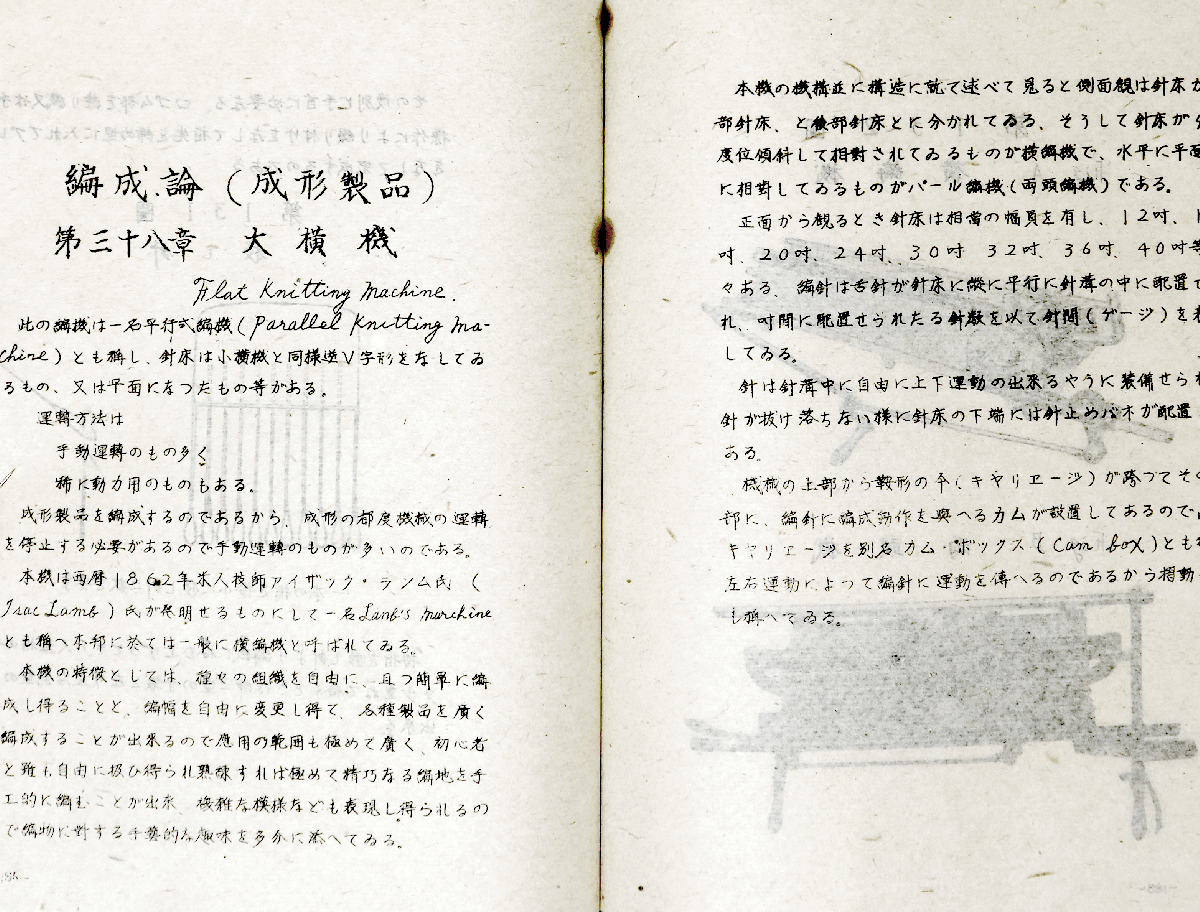

第四十章 コルセット・レース編機 (Crochet lace machine)

第144図 コルセット・レース編機

構成要素

A. 上部経糸用ボビンスタンド

B. 緯糸用ボビンスタンド

C. 経糸用電動ストップモーション

D. ジャカード装置

E. 模様車

本機は経編機として使用され、小型のものはテープやレースの編成、大型のものはケープなどの成形に使用されます。

機械は、経糸を巻くプール(糸管)を備え、後方の枠から経糸を引き出し、下方から緯糸を挿入する構造になっています。

編針には舌針が採用され、水平に設置された針床で編成が行われます。経糸は鎖編みで処理され、緯糸は内部に織り込まれます。

特徴

- 模様車(Pattern Wheel)を用いたデザイン制御

- 経糸には適度な張力を加え、緯糸を柔軟に織り込む

編成論(成形製品)

原典 P186-P187

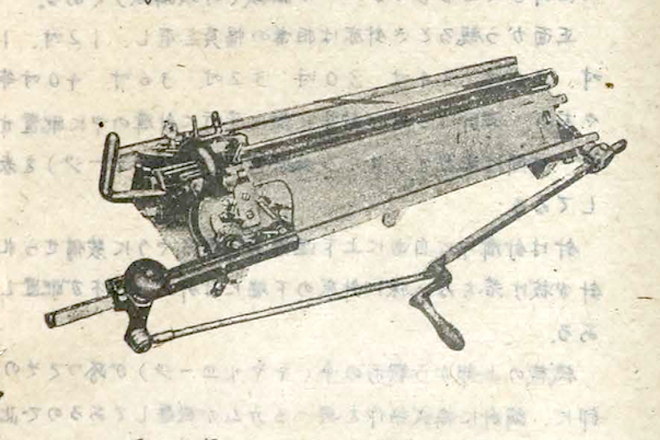

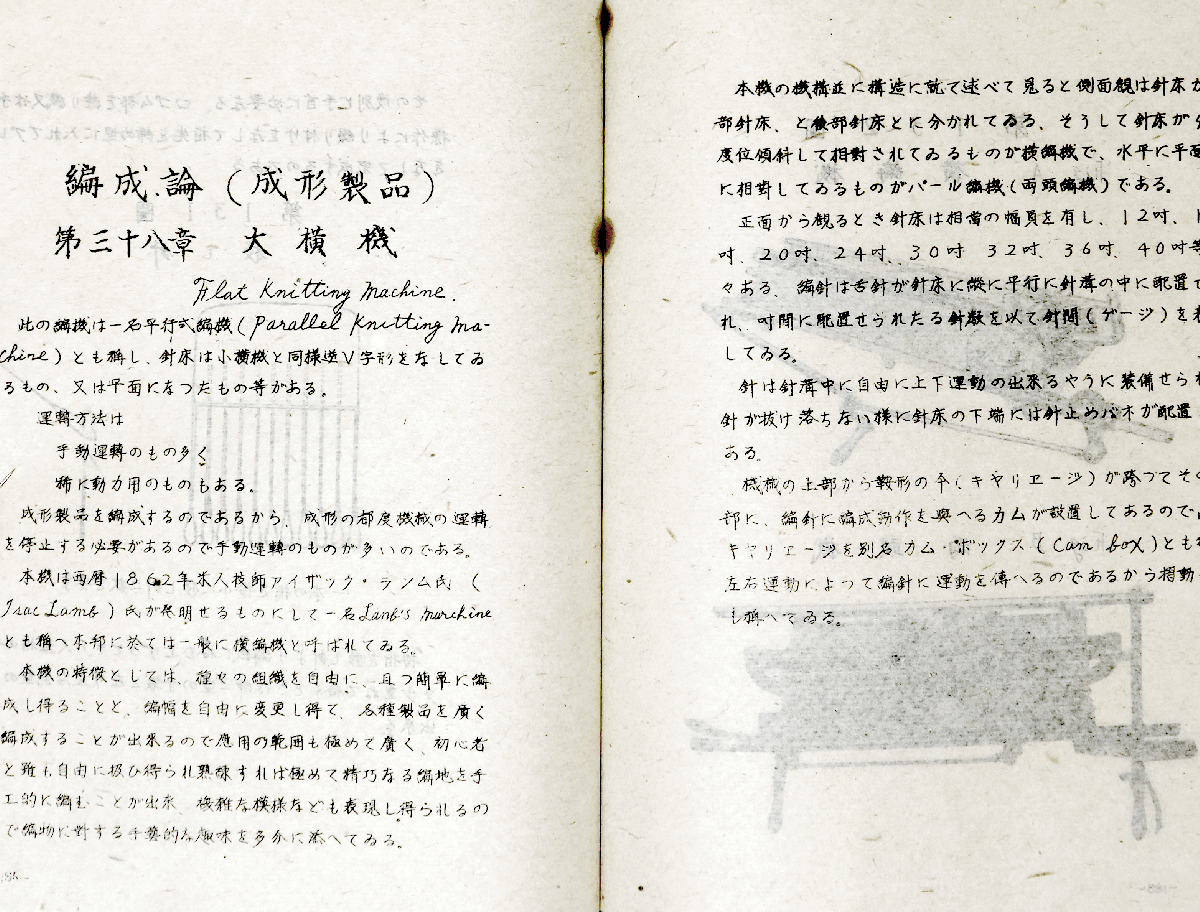

第三十八章 大横機 Flat Knitting Machine

この編機は一石平行式編機 (Parallel Knitting Machine) とも呼ばれ、針床は小型のものと同様にV字形をなしているもの、または平面になったものなどがあります。

運転方法は、手動運転のものが多く、稀に動力を使用するものもあります。

成形製品を製造するため、成形の都度機械の運転を停止する必要があるため、手動運転のものが多いです。

本機は1862年にアメリカの技師アイザック・ランム氏 (Isaac Lamb) によって発明され、「Land’s Machine」とも呼ばれています。本機は一般に横編機と呼ばれています。

本機の特徴は、さまざまな組織を自由かつ簡単に成形できること、幅を自由に変更でき、さまざまな製品を編成できることです。そのため応用範囲も広く、初心者でも簡単に操作でき、熟練すれば非常に精巧な編地を手作業で編むことができます。また、複雑な模様なども表現できるため、編物に対する手作業的な趣味を多く取り入れることができます。

本機の機構については、側面から見ると針床と後部針床に分かれており、針床が傾斜して相対しているものが横編機で、水平に配置されたものがパール機(両頭機)です。

正面から見ると、針床は幅12インチ、20インチ、24インチ、30インチ、32インチ、36インチ、40インチなどがあり、編針は針床に平行に配置されています。間に配置された針数によって、針間(ゲージ)が決まります。

針は針床内で自由に上下運動できるようになっており、針が抜け落ちないように、針床の下端には針止めバネが配置されています。

機械の上部には鞍形(キャリヤーエージ)が跨り、編針の編成作業を進めるためのカムが設置されています。キャリヤーエージは別のカム・ボックス(Cambox)と連携しており、左右の運動によって編針に運動が伝えられ、滑動する仕組みになっています。

原典 P188-P189

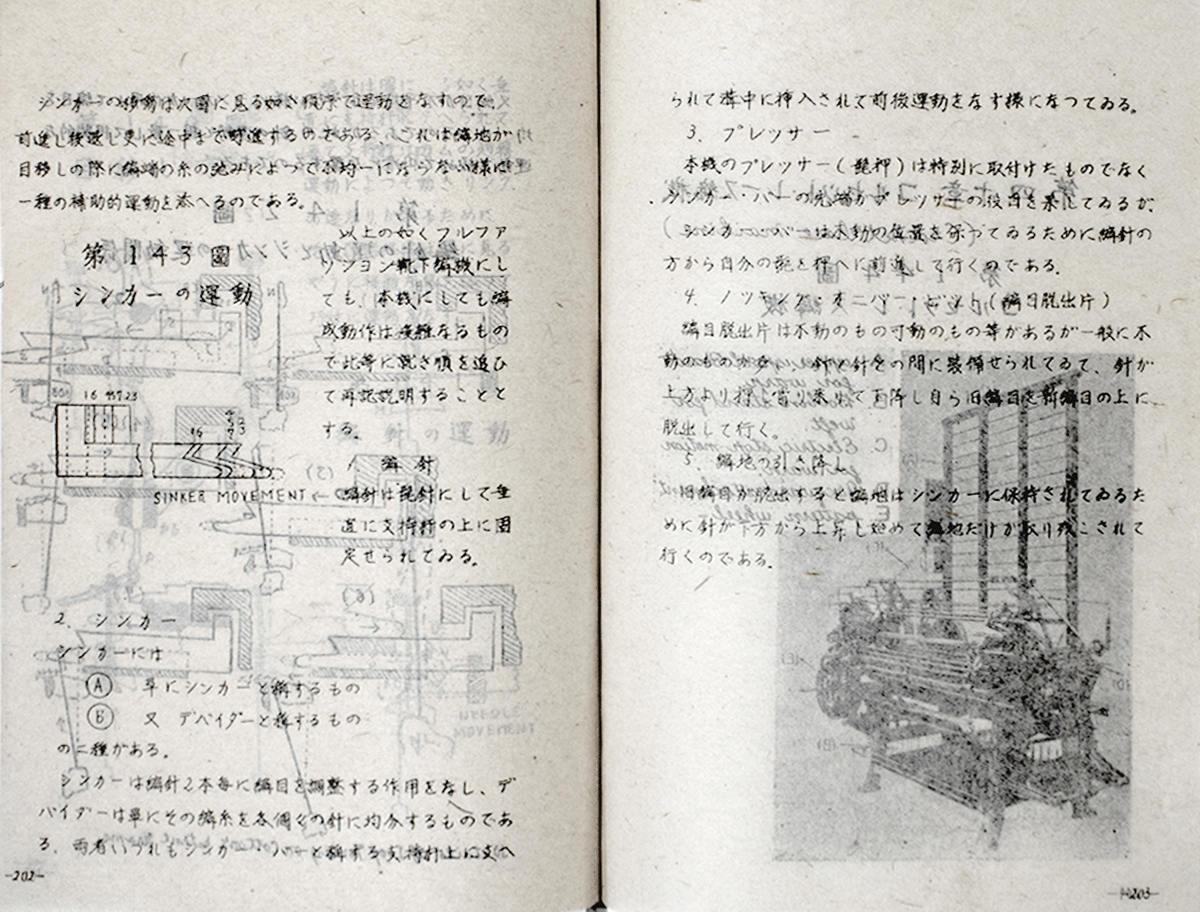

第132図

Fig.A 横編機

Fig.B 両頭機

編針の編成は針のバットに使用する山(カム)によってなされ、カムはその形状および装備方法にさまざまな工業的技術が施されており、カムの配置によって編成組織を変化させることができます。

第133図 カムと編針

Fig.A

Fig.B

原典 P190-P191

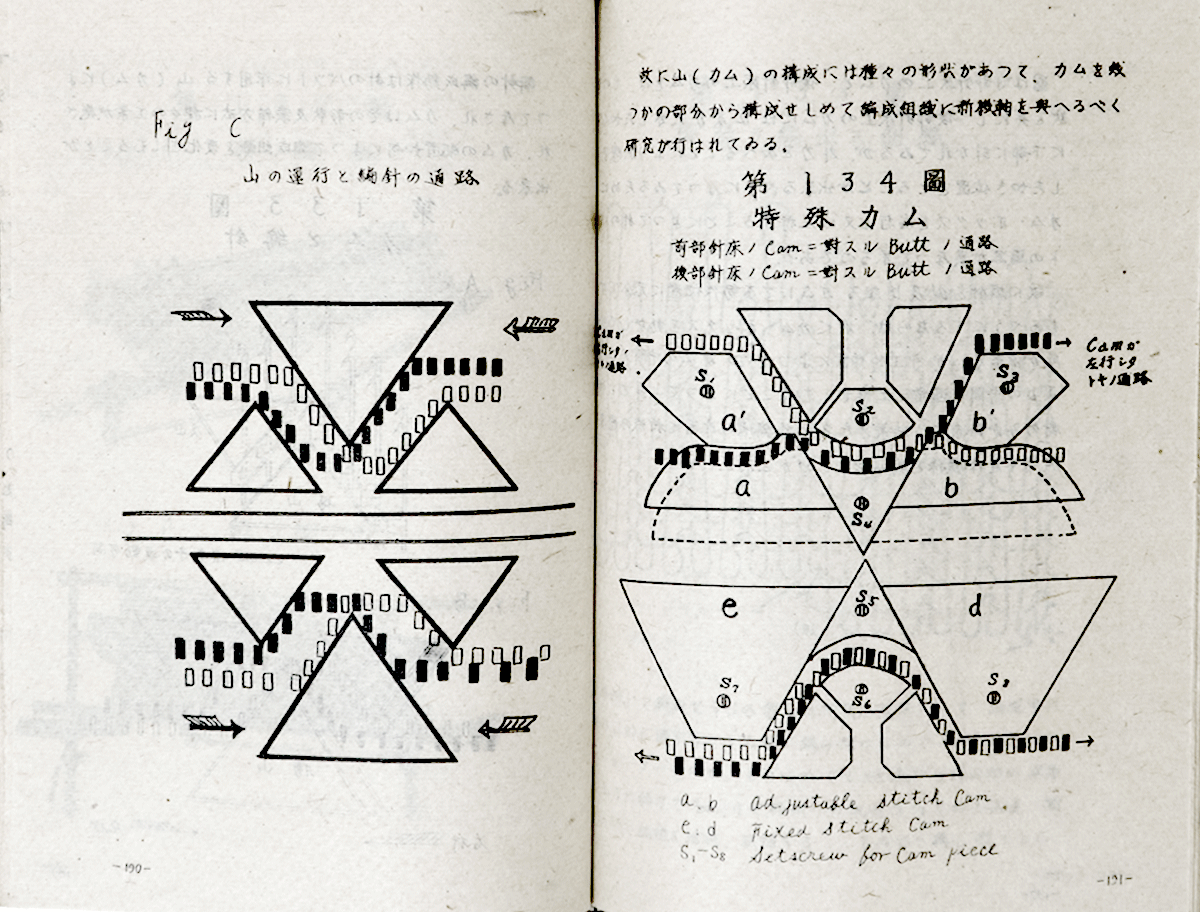

Fig.C 山の運行と針の通路

山(カム)の構成にはさまざまな形状があり、カムをいくつかの部分から構成することで編成組織に新たな機軸を生み出す研究が行われています。

第134図 特殊カム

前部針床/Cam=する Butt / 通路

後部針床/Cam=する Butt/通路

原典 P192-P193

図は前部針床上のカムと後部針床上のカムが異なる形状で配置されており、後部針床上のカムには下部に引かれている部分があり、外部の力を加えることで点線で示された位置に移動することが可能です。そのため、カム・ボックスを右または左に移動させることにより針のバトン通路が異なります。

この位置変更により、針をαおよびβの位置に移動させることが可能となります。カム・ボックスを動かすことで、手作業によってαおよびβの中間位置に適切に上昇させることができ、結果として編地の片面に特定の色を使うことで模様を編み出すことができます。

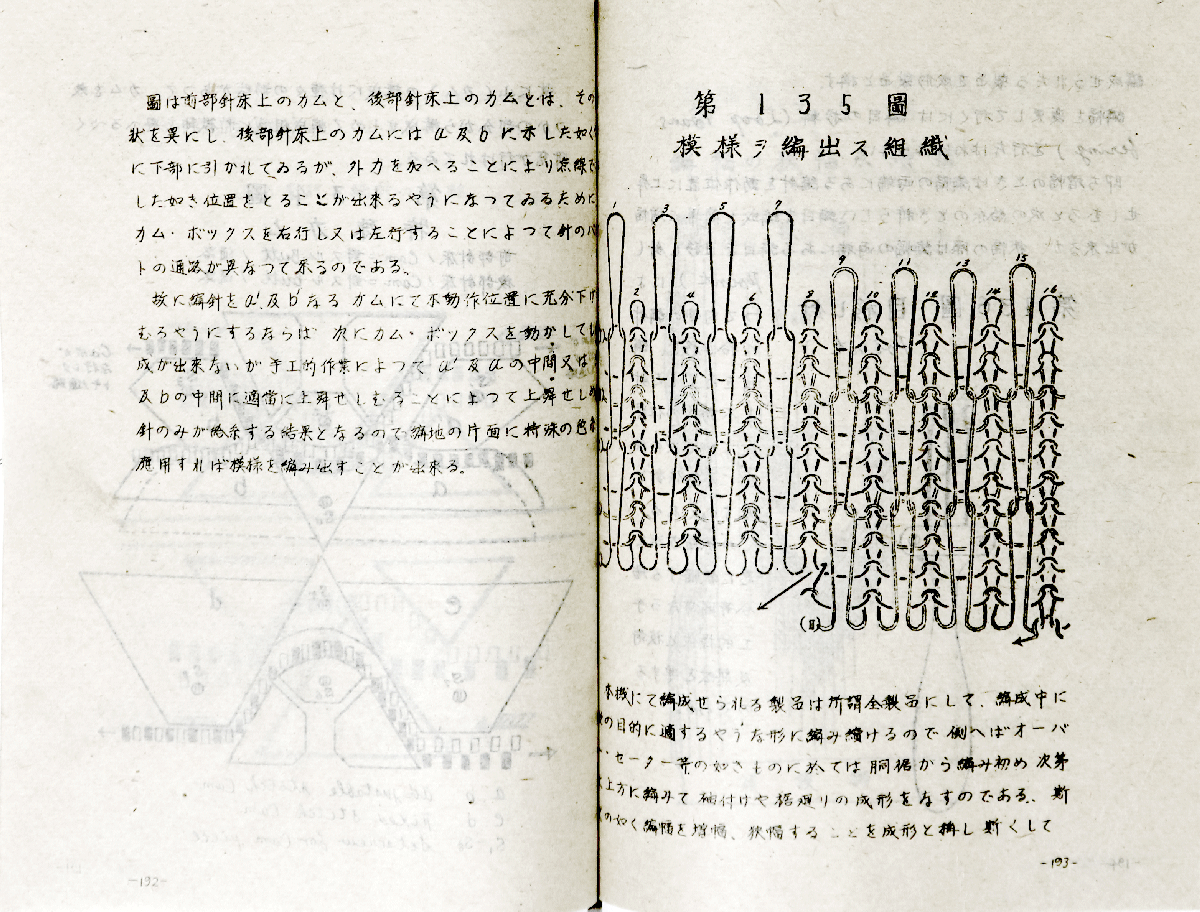

第135図 模様を編出す組織

本機で編まれる製品は一般的な全製品であり、編成中にその目的に適した形に編み続けることができます。例えば、オーバーセーターなどの製作では、胴裾から編み始め、次に上方へ進み、袖付けや裾回りの成形が行われます。

このように、編幅を広げたり狭めたりすることが成形と呼ばれ、これにより編成された製品を成形製品と呼びます。

原典 P194-P195

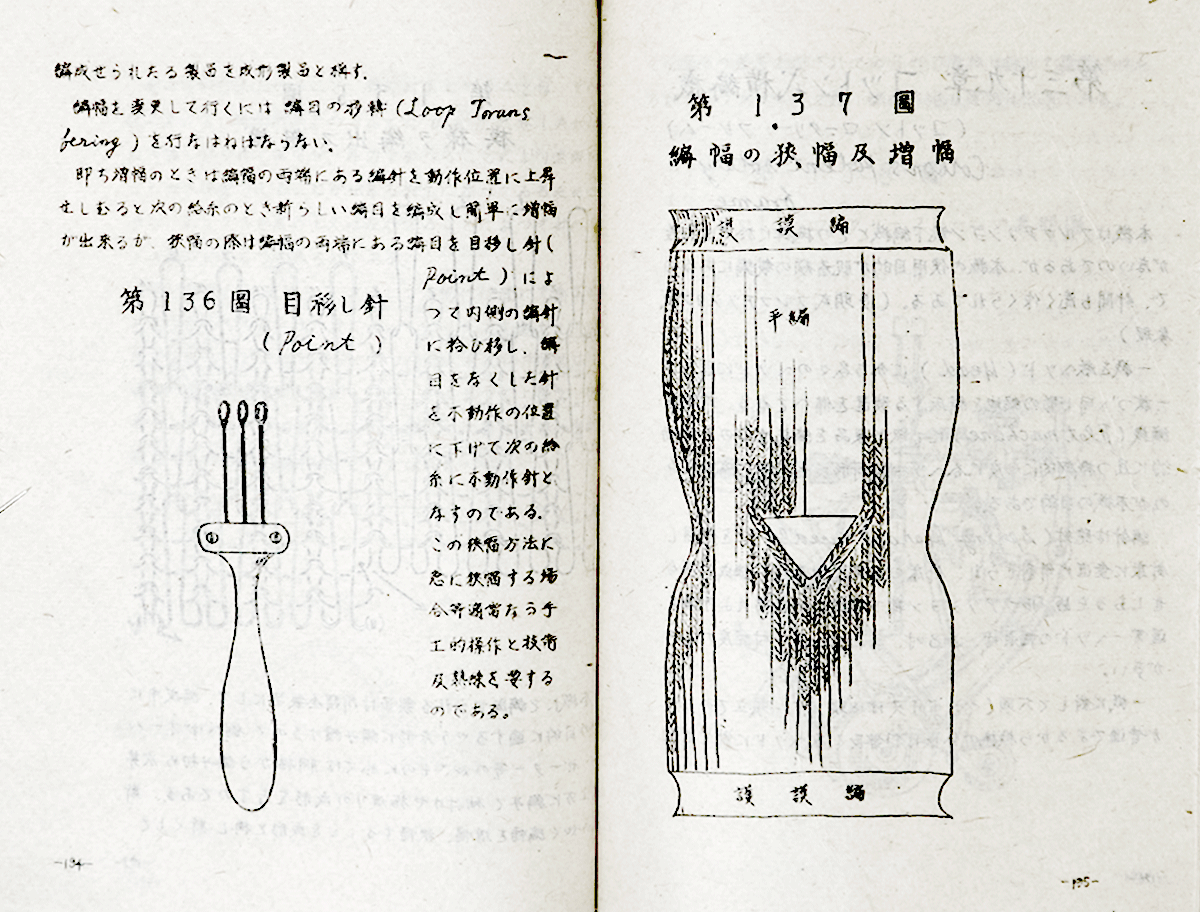

編幅を変更するには目の移動(Loop Transfer)を行わなければなりません。

具体的には、幅を増幅する際には、幅の両端にある編針を動作位置に上昇させることで、次の糸に適した目を簡単に編み出すことができますが、狭幅の場合は、幅の両端にある編目を目移し針(Point)によって内側の針に移動させ、編目をなくした針を動作位置に下げて次の糸に不動針を使用します。この方法では、急に狭幅にする場合、適切な手作業による操作と技術、そして熟練が求められます。

第136図 目移し針(Point)

第137図 幅の狭幅および増幅

原典 P196-P197

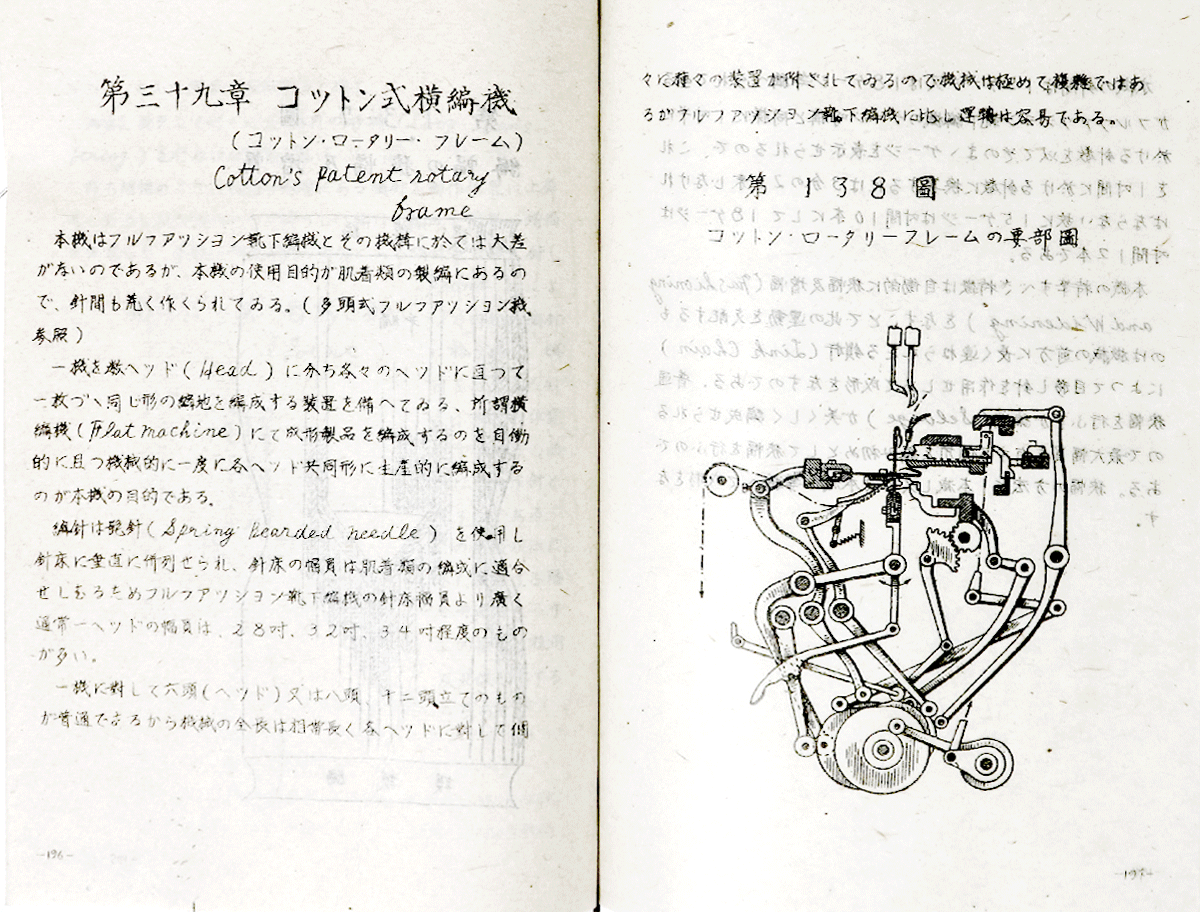

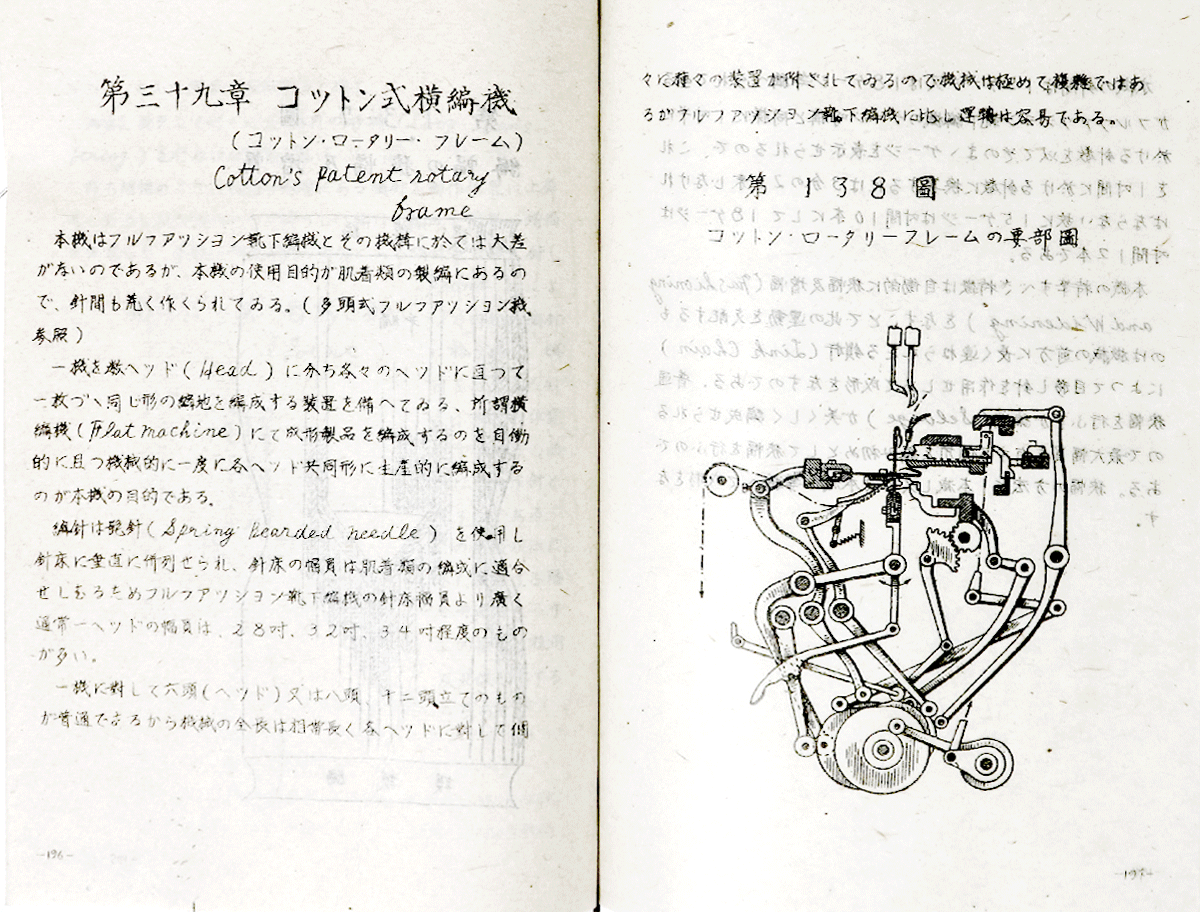

第三十九章 コットン式横編機 (コットン・ロータリー・フレーム) Cotton’s Patent Rotary Frame

本機はフルファッション靴下編み機と、その機構において大きな差はありませんが、本機の使用目的は肌着類の製編にあるため、針間も荒めに設定されています(多頭式フルファッション機参照)。

1機を複数のヘッド(Head)に分け、各ヘッドで同じ形の編地を編成する装置を備えており、いわゆる横編機(Flat Machine)にて成形製品を自動的かつ機械的に一度に各ヘッドが共同で生産するのが本機の目的です。

編針は髭針 スプリングビアーデッドニードル(Spring Bearded Needle)を使用し、針床に垂直に並べられます。針床の幅は肌着類の編成に適合させるため、フルファッション靴下編機の針床幅より狭く、通常、1ヘッドあたりの幅は28インチ、32インチ、34インチ程度のものが多いです。

1機に対して6頭(ヘッド)または8頭、12頭立てのものが一般的で、機械の全長は長く、ヘッドごとにさまざまな装置が取り付けられているため、機械は極めて複雑ですが、ネルフ本部の下編機に比べると操作は比較的容易です。

第138図 コットン・ロータリー・フレームの要部図

原典 P198-P199

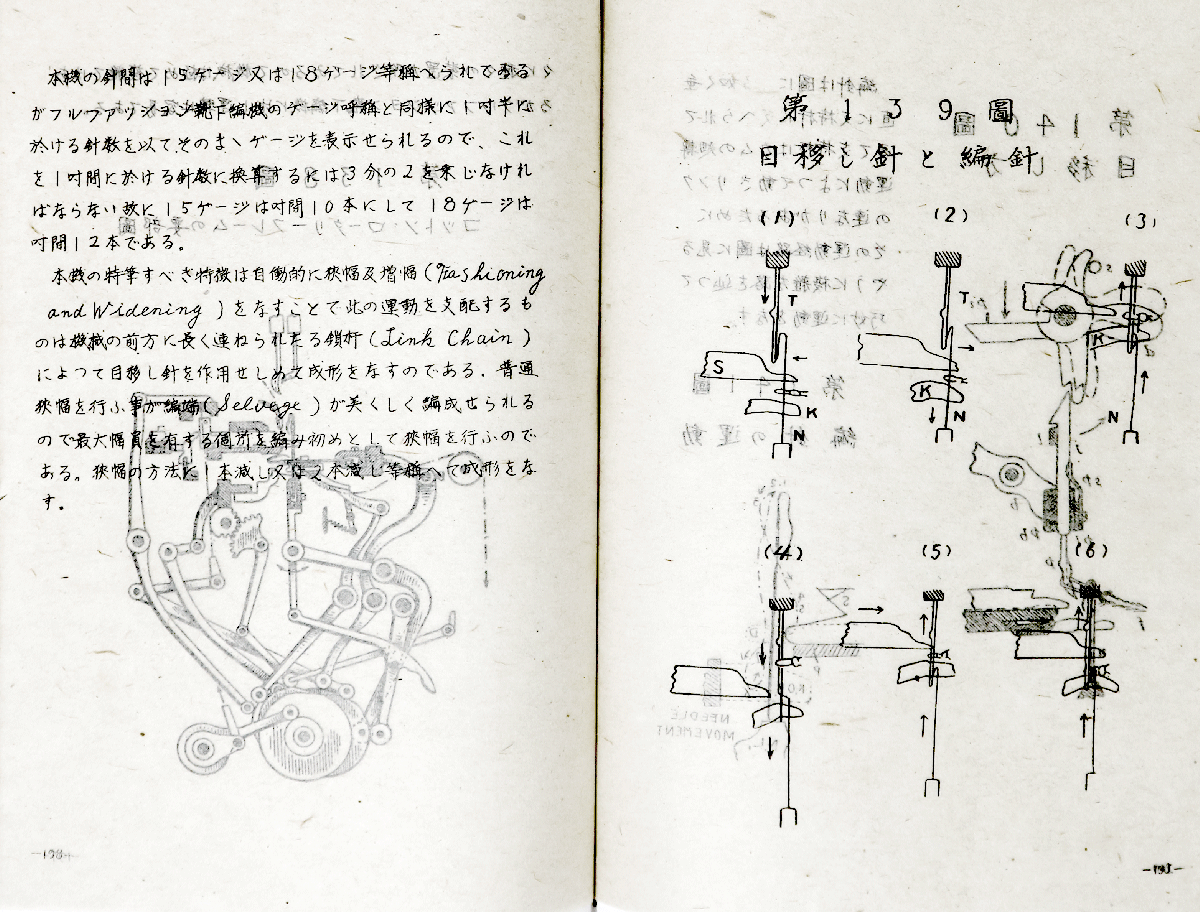

本機の針間は15ゲージまたは18ケージなどで、フルファッション靴下編機のゲージ呼びと同様に、下部における針数を基にゲージが表示されます。これを1時間における針数に換算すると、3分の2の換算となり、15ゲージは時間10本、18ゲージは時間12本となります。

本機の特筆すべき特徴は、自動的に狭幅および増幅(Fashioning and Widening)を行う点です。この運動を支配するのは、機械の前方に長く連なった鎖(Link Chain)であり、目移し針を使用して成形を行う点が特徴です。通常、狭幅を行うことで編端(Selvage)が美しく編成されるため、最大幅を有する部分を編み始めとして狭幅を行います。狭幅の方法は、段階的に幅を減らしながら進行します。

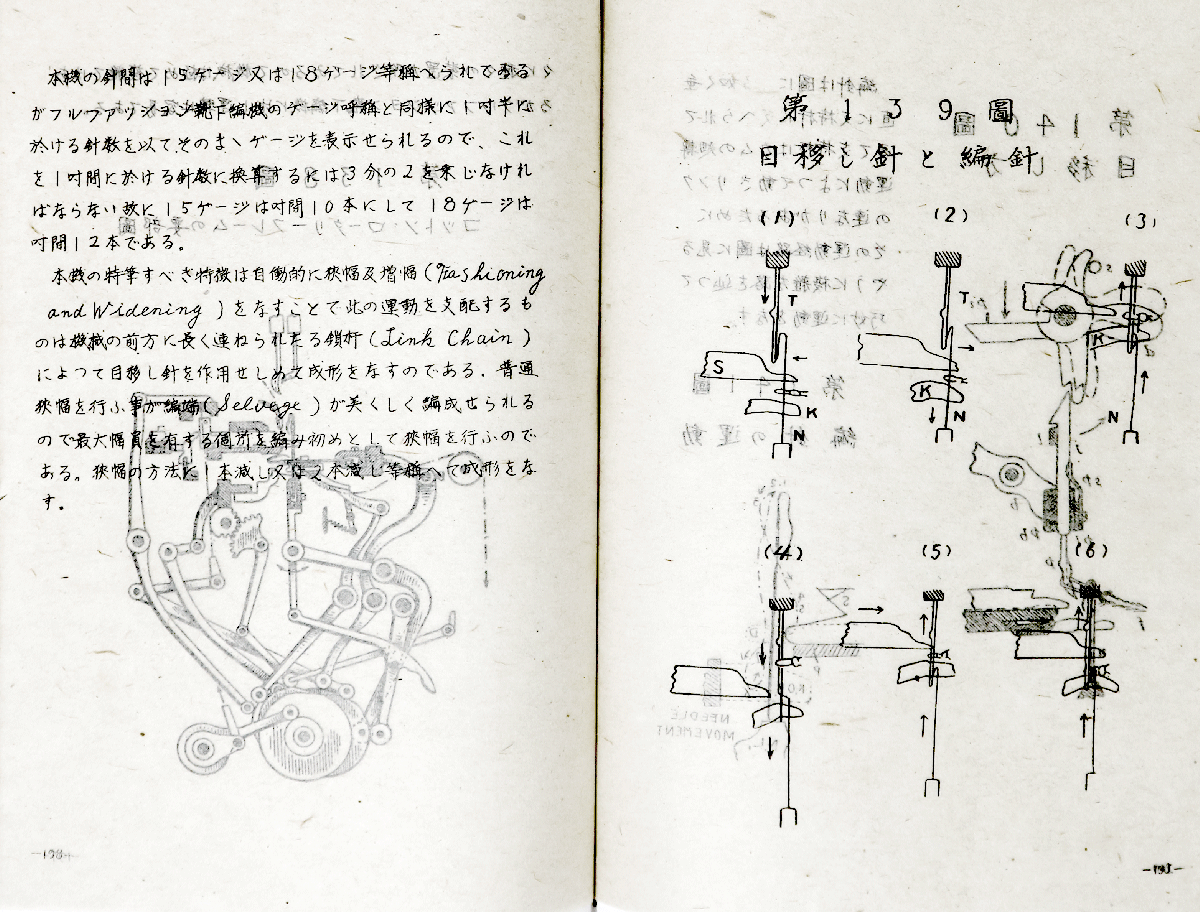

第139図 目移し針と編針

原典 P200-P201

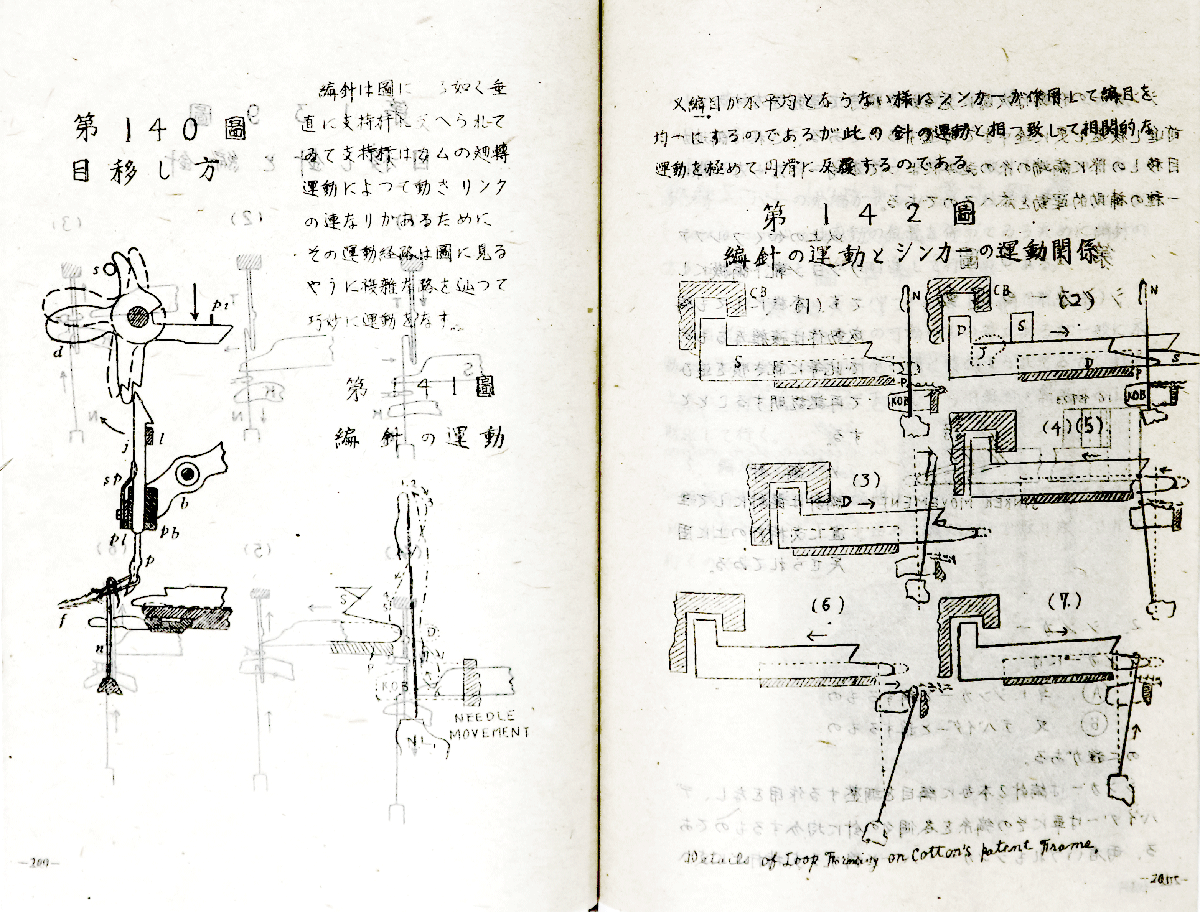

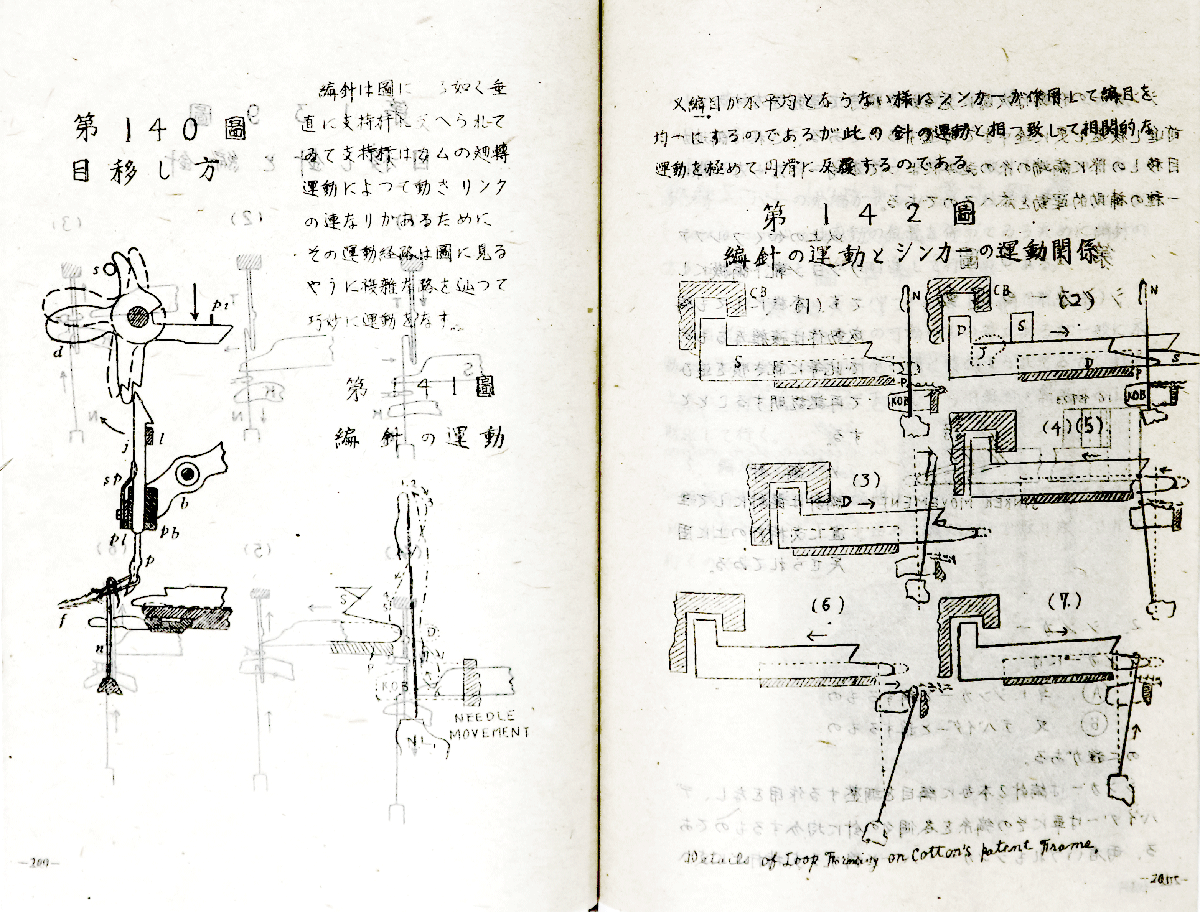

第140図 目移し方

編針は図のように棒運動によって動き、リンクの連なりがあるため、その運動経路は図に示すように複雑で、巧妙に運動を行います。

第141図 編針の運動

第142図 針の運動とシンカーの運動関係

また、緯目が均等にならないようにシンカーが作用し、目を均一に整えます。この針の運動と相一致して、相関的な運動を非常に円滑に行います。

Details of Loop Throwing on Cotton’s Patent Frame

原典 P202-P203

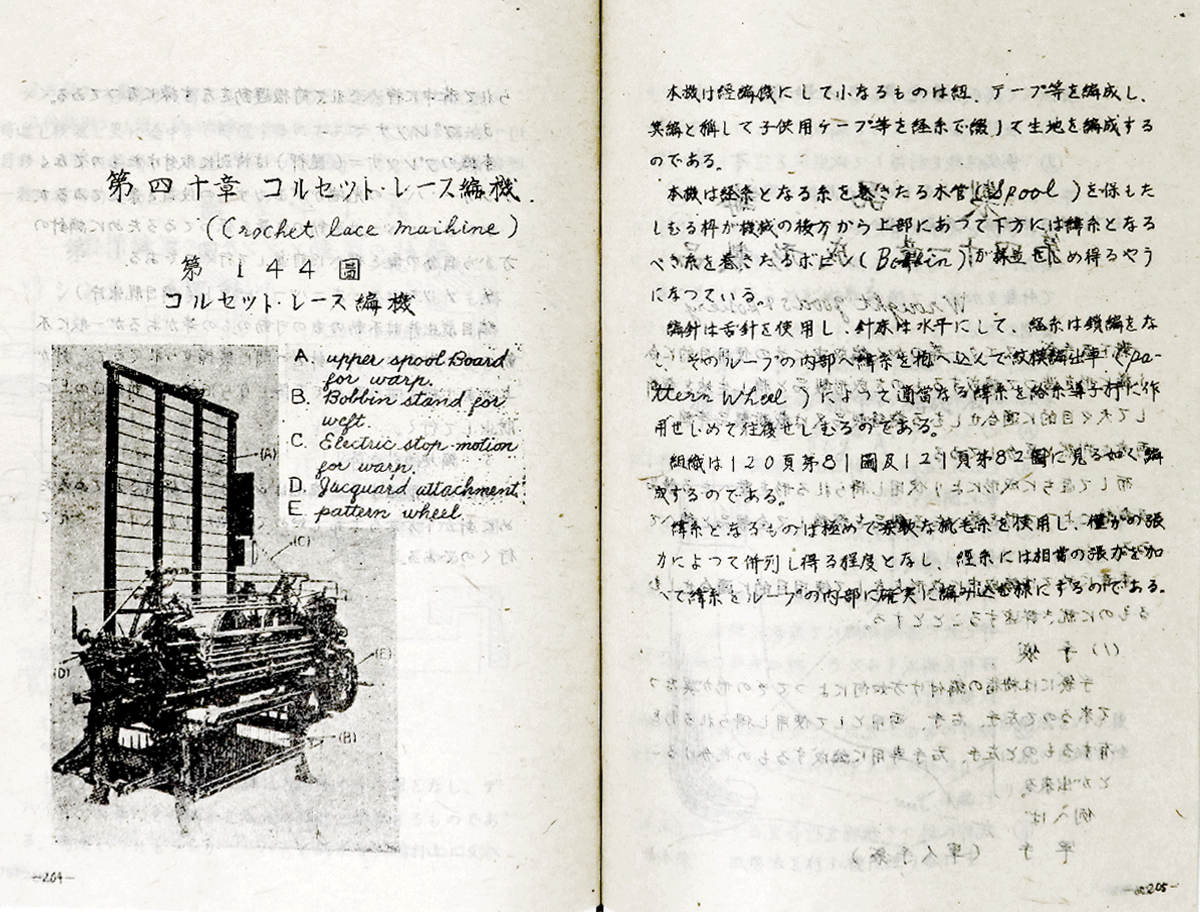

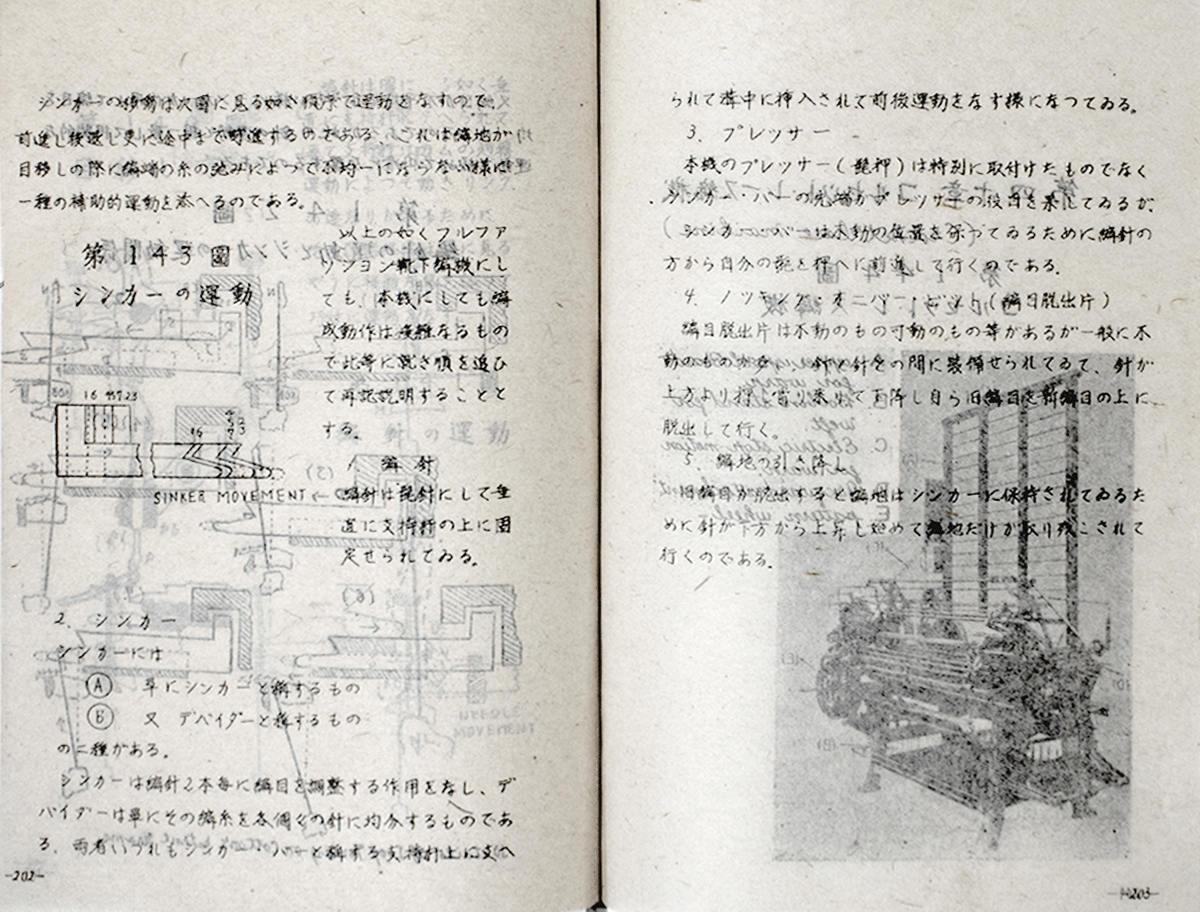

第143図 シンカーの運動

本機の運動は次のように順を追って行われます。前進運動の後、途中で停止し、再度前進します。これは目移しの際に編端の糸が不均一にならないように、リンクを使用して補助的な運動を加えるためです。以下に、フルファッション靴下編機と本機の運動の違いについて順を追って説明します。

-

編針

編針は垂直に支持されており、リンクの動きに従って運動します。 -

シンカー

シンカーには以下の2種類があります:- A:シンカーと呼ばれるもの

- B:デバイダーと呼ばれるもの

シンカーは編針ごとに目を調整する役割を果たし、デバイダーは糸を各針に均等に分配します。両者は支持部に支えられ、前後運動を行うようになっています。

-

プレッサー

本機のプレッサー(髭押)は特別に取り付けられたものはなく、シンカー・バーの先端がプレッサーの役目を課しているが、シンカー・バーは動作中に位置を保持するため、編針の方から自分の髭を押へに前進していきます。 -

ノッキング・オーバー・ビット(編目脱出片)

編目脱出片には不動のものと可動のものがあり、一般的に不動のものが多いです。これらは針の間に装備されており、針が上方より探し、下方に降りることで旧編目を新編目の上に脱出させます。 -

編地の引き降ろし

偏目が脱出した後、シンカーが編地を保持しているため、針が下方から上昇し、隣の編地だけが取り残されていきます。

原典 P204-P205

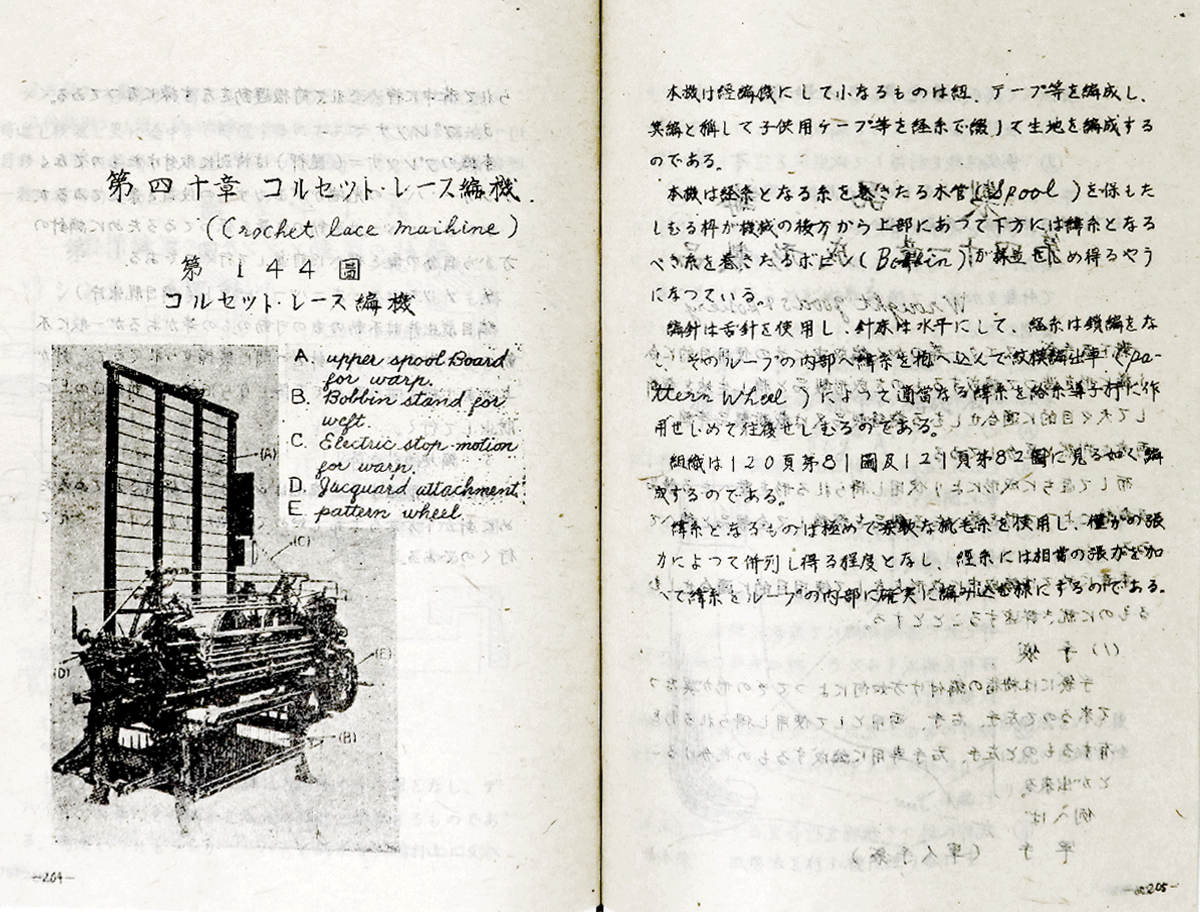

第四十章 コルセット・レース編機 (Crochet lace machine)

第144図 コルセット・レース編機

A. Upper spool board for warp.

B. Bobbin stand for weft.

C. Electric stop-motion for warp.

D. Jacquard attachment.

E. Pattern wheel.

本機は経編機にして、小さなものはテープ等を編成し、また子供用ケープ等を経糸で編成するものである。

本機は経糸となる糸を巻きたる水管(プール)を持ち、枠が機械の後方から上部にあり、下方には緯糸となる線を引き上げる機構が搭載されている。

編針は舌針を使用し、針床は水平に設定されている。経糸は鎖編みで編み、内部へ緯糸を抱え込み、紋模編出車(pattern Wheel)によって適当な緯糸を給糸導子針に作用せしめて往復せしむるのである。

組織は120ページの第81図及び第82図に示されるように成形される。

緯糸となるものは非常に柔軟な毛糸を使用し、わずかな張力で列を作る程度であり、経糸には相当の張力を加えて緯糸をループの内部で確実に編み込む。