解説メリヤス⑧-裁断製品論(ミシン)

原典 P310-P311

※本書は手書き古書のため、印刷かすれ乱丁などにより正確に汲み取れていない箇所が複数ございます。原典をご確認ください。

※本書は手書き古書のため、印刷かすれ乱丁などにより正確に汲み取れていない箇所が複数ございます。原典をご確認ください。

裁断製品論(ミシン)

第四十八章 仕立用縫機

メリヤス生地の荒断および小断が完了すると、これを仕立ての順序に従って裁縫工場に搬入することになります。縫機にかける順序が異なると、能率に非常に影響を及ぼすため、仕立ての順序は慎重に研究しなければなりません。また、編地を完全に縫合するためには、次の点が必要です。

-

縫糸は、接合を完全に保つために十分な強度を有していること。

縫目の密度は、編地を構成する糸の密度より高くなるのが一般的であるため、強度の高い糸を使用する必要があります。接している編糸の数が、実際に片を接続した場合、接続部分の糸の強度がその倍の強度を有する必要があります。 -

縫合線は、縫合される地と同等の伸縮力を有すること。

縫合線と編地の間に伸縮力の差があると、部分的に張力が加わった際に編地が容易に伸びたり、逆に縫合線が伸びない場合、その力が縫合線に加わります。このため、縫合線は張力に耐えられず、切断されることになります。縫合線と生地の伸縮率や張力を均等にすることが必要です。 -

縫合部を補強すること。

縫い合わせるメリヤス生地は織物のように耳付きではないため、縫合線と編地の端の間に適切な距離(縫代)が必要です。編地が解れて縫合部が損傷しないように補強することが必要です。このため、縫合部の上にさらに補強を施すことが重要です。 -

縫合部の外観を損なわないこと。

縫合部が外から見えないようにすることが理想的ですが、現実的には不可能な場合もあります。そのため、目立たないようにすることが肝心です。以下では、仕立て用縫機の各種について説明します。

1. 本機: Lock Stitch Machine

家庭で使用されるもので、洋服屋にあるのはテイラー型などで、その機構は丈夫に作られています。エプロンやシャツを縫うための機械と、厚地物を縫うための機械では、各部の機構が異なります。

本機を分類すると、以下のようになります:

(A) 厚地用

(B) 薄地用

原典 P312-P313

とになす。

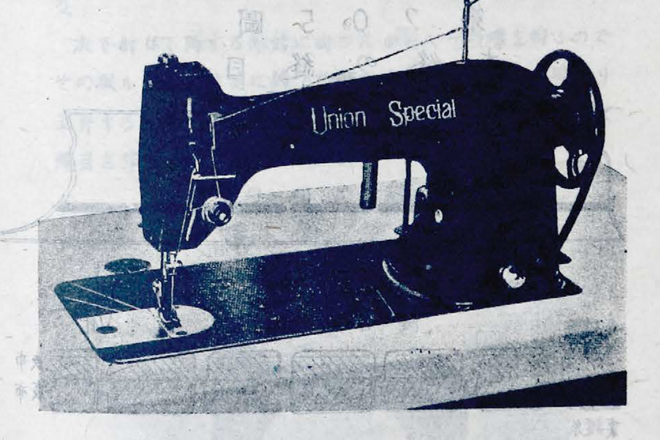

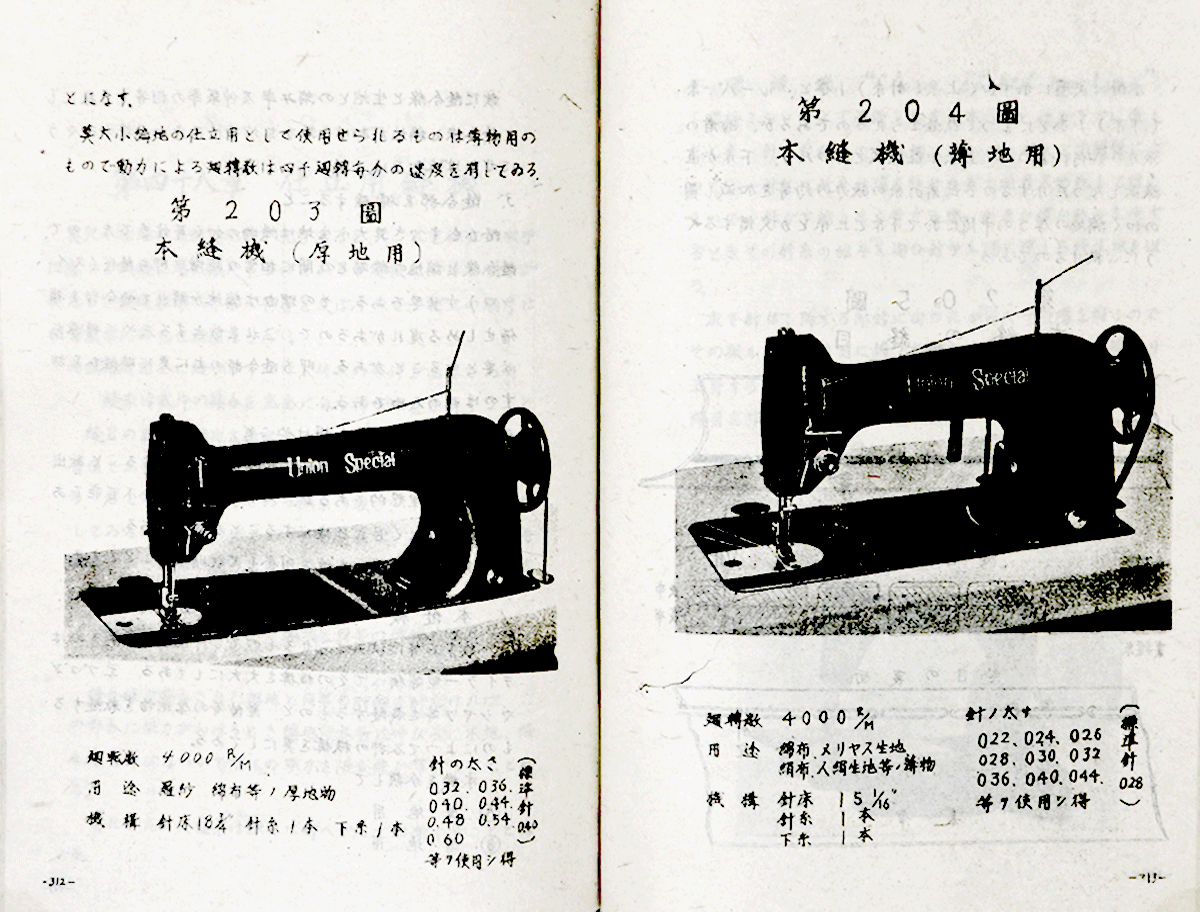

メリヤス生地をの仕立て用として使われるミシンは、基本的に薄地用のもので、動力による回転数は4000回転分の高回転の速度を実現しています。

第203図 本縫機(厚地用)

Union Special

機械の仕様

- 回転数:4000転/分

- 使用用途:厚地物(羅紗、綿布等の厚地物)

- 針床18 3/4、針糸1本、下糸1本

- 針太さ(標準針0.40):0.32、0.36、0.40、0.44、0.48、0.54、0.60

第204図 本縫機(薄地用)

機械の仕様

- メリヤス生地

- 薄地物(綿布、絹布、人工繊維生地など)

- 針床: 15 1/16

- 針サイズ(標準針0.28): 0.22、0.24、0.26、0.28、0.30、0.32、0.36、0.40、0.44

- 針: 1本

- 下糸: 1本

原典 P314-P315

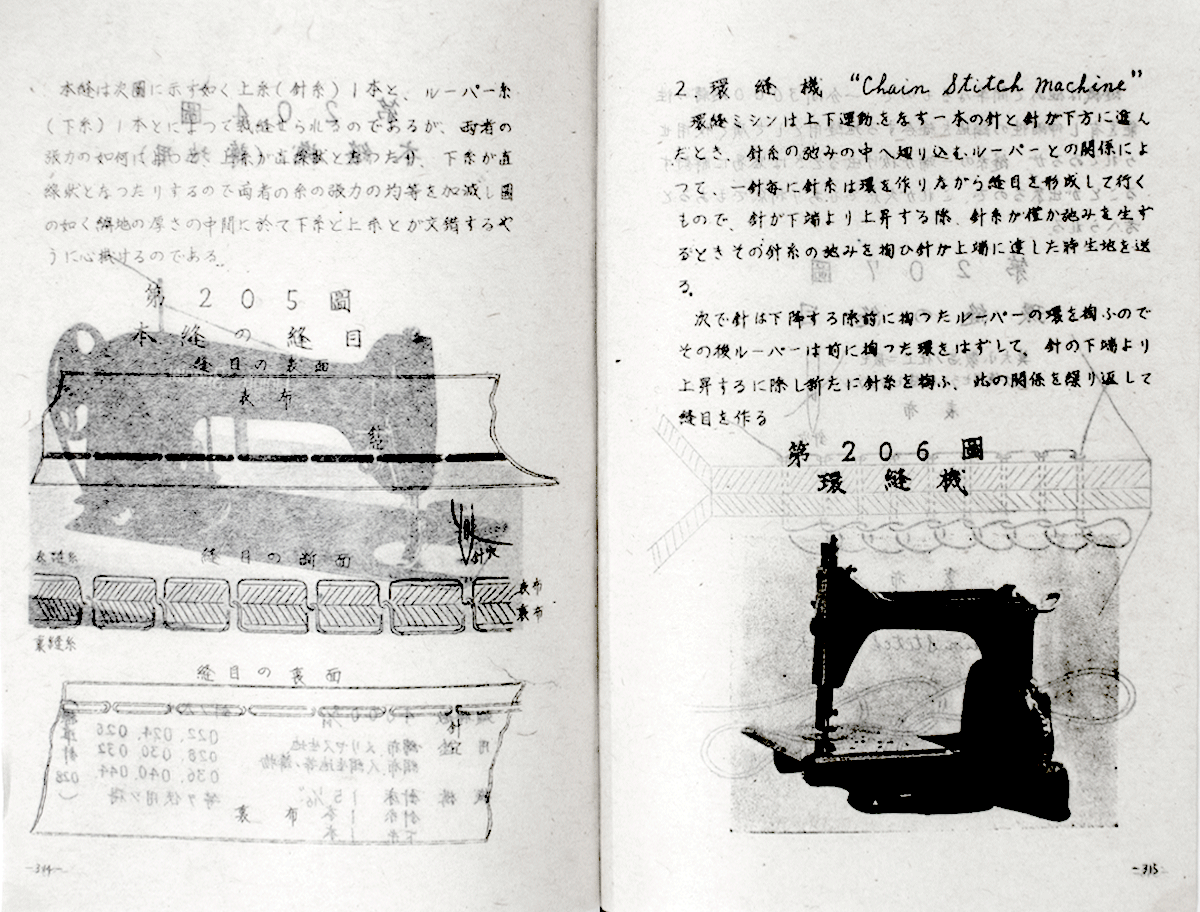

本縫いは次図に示すように、上糸(針糸)1本とルーパー系(下糸)1本で縫製されるもので、両者の張力がどう連携するかによって、直線状の縫い目が形成されます。下糸が直線状になるよう、両者の糸の張力を均等に調整することが重要です。地の厚さの中間で下糸と上糸が交錯するように心掛けます。

第205図 本縫いの縫目

2. 環縫機「Chain Stitch Machine」

環縫ミシンは、上下運動を行う1本の針と、針が下方に進んだときに針糸の弛みの中に回り込むルーパーとの関係によって、毎回針が環を作りながら縫目を形成していきます。針が下端から上昇する際に、針糸がわずかに弛みを生じると、その針糸のみが上端に達したときに生地を送ります。その後、針が下降する前にルーパーが前回作った環を拾い、針の下端から上昇する際に新たに針糸を引き上げるという動作を繰り返し、縫い目を作ります。

第206図 環縫機

原典 P316-P317

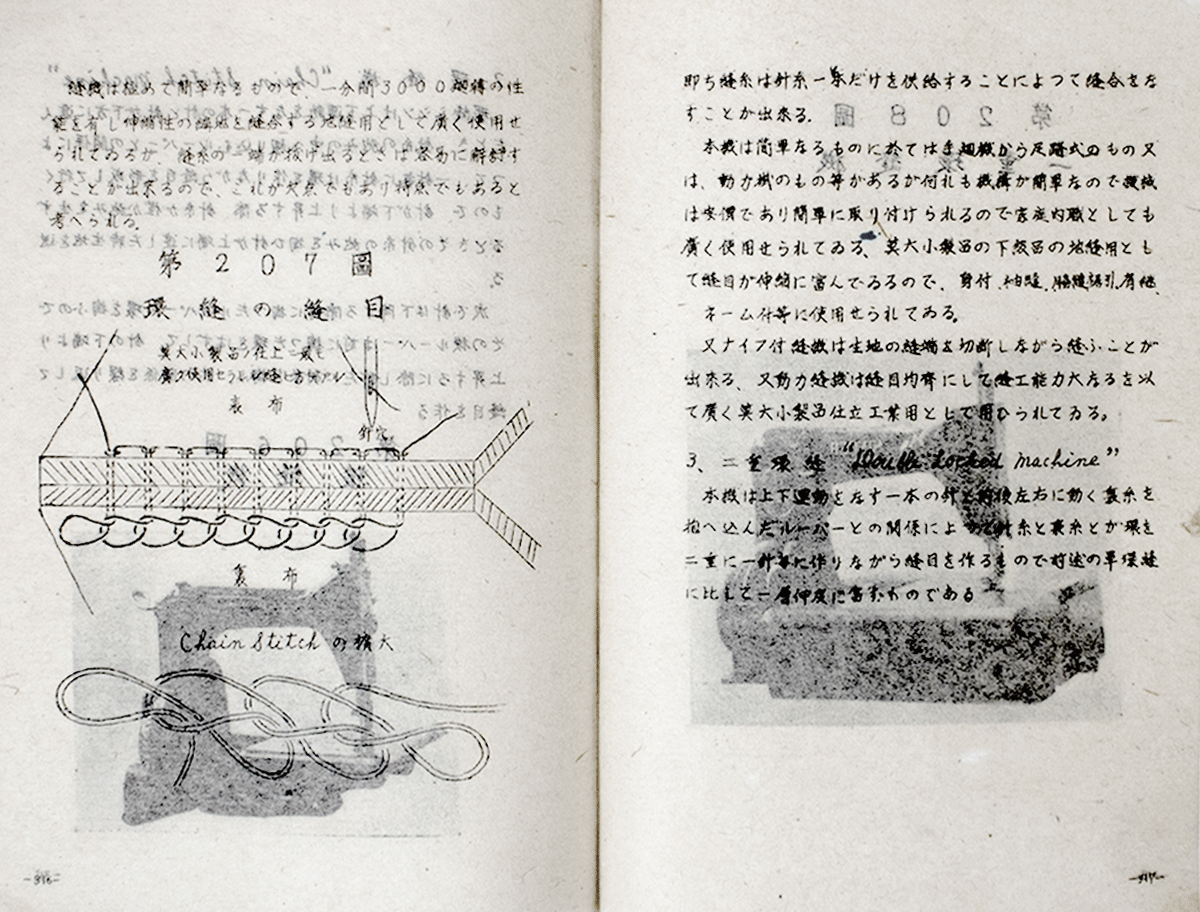

継ぎ縫いは非常に簡単で、1分間に3000回転の性能を有し、伸縮性のある編地を縫合するために使用されます。地縫い用としても広く使用され、特に地縫いの端が抜けやすい場合にも簡単に解ける特性があります。

第207図 環縫の縫目

メリヤス製品の仕上げには最適で、広く使用されることが多いです。

Chain Stitch の拡大図。

即ち、縫糸は針糸1本だけで供給されることによって縫い目を作ることができます。

本機は非常に簡単な構造で、手回し式から足踏み式のもの、または動力式のものまで様々な機種があります。いずれの機械も構造が簡単で、機械は安価で、家庭内職として広く使用されています。メリヤスの下級品の地縫い用としても使用され、目が伸縮に富んでいるため、身付け、袖縫い、脇縫い、裾引継ぎ、ネーム付けなどに利用されています。

ナイフ付きの機械は、生地の縫い端を切断しながら縫うことができ、動力機はその能力に応じて大小製品の仕立て業務にも使用されています。

3. 二重環縫機 “Double Locked Machine”

本機は上下運動を行う1本の針と、前後左右に動く裏糸を抱え込んだルーパーとの関係により、糸と糸が環を二重に作りながら縫い目を作ります。前述の環縫いに比べて、一層強固で精密な縫い目を作ることができます。

原典 P318-P319

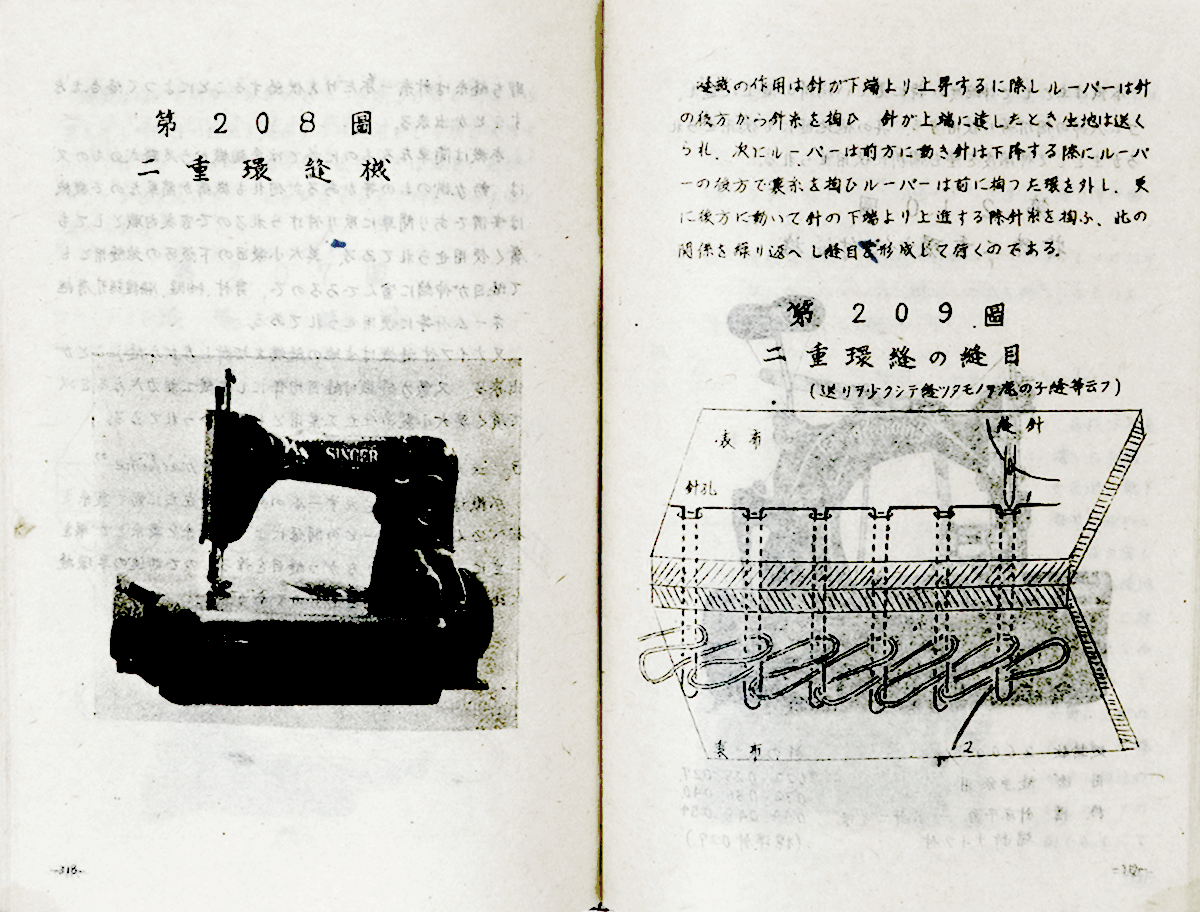

第208図 二重環縫機

縫製の作業では、針が下端より上昇する際にルーパーが針の後方から針糸を掴み、針が上端に達した時に生地を送ります。その後、ルーパーは前方に動き、針が下端から上昇する際に再度ルーパーが針糸を掴む仕組みとなっています。このように、針とルーパーが連携して、複雑で均一な縫い目を形成します。

第209図 二重環縫の縫目

(リブ編みテクニックでの応用例)

原典 P320-P321

本機は、特に伸縮度の高い生地を縫製するために設計されており、ゴム入部の個所などに適用されます。また、他の地域でも使用されることがあり、特に伸縮性を要求する部分に適した機械です。

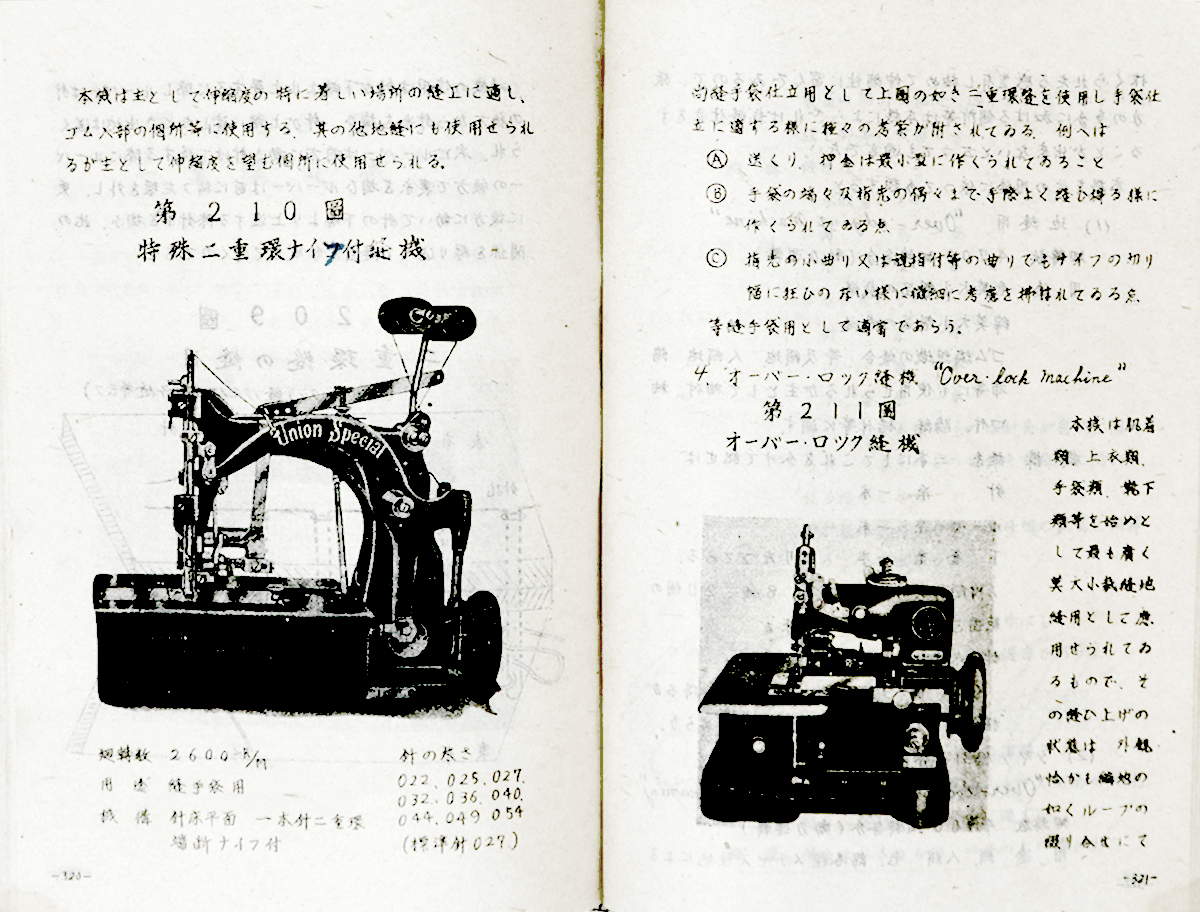

第210図 特殊二重環ナイフ付縫機

機械の仕様

- 回転数:2600回転/分

- 使用用途:伸縮性のある生地

- 構造:針床平面、1本針、二重環

- 端断ナイフ付き

- 適用針サイズ (標準針027)*:022、025、027、032、036、040、044、049、054

本機は、上記のように細かな調整が可能で、特に手作業用に適した機械です。以下のような調整が推奨されます:

- A: 送り金具は最小型で作られ、針の動きと合わせて最適に作動します。

- B: 手作業の端部分が傷つくことを防ぐため、適切な角度で調整されています。

- C: 指先の小曲りや縫い目の細部を調整するため、最適な角度で機構を調整します。

など、縫手袋用として非常に適しています。

4. オーバーロック縫機 “Cover-lock machine”

第211図 オーバーロック縫機

本機は主に衣料品、手袋、靴下、各種衣類を縫製するために使用されます。特に、縫い目を引き締めて最も強度の高い縫製が可能です。また、柔軟な素材にも使用できるため、非常に高い汎用性を持ちます。この機械は特に、布の縁をきれいに仕上げ、エッジを整える作業に非常に効果的です。

原典 P322-P323

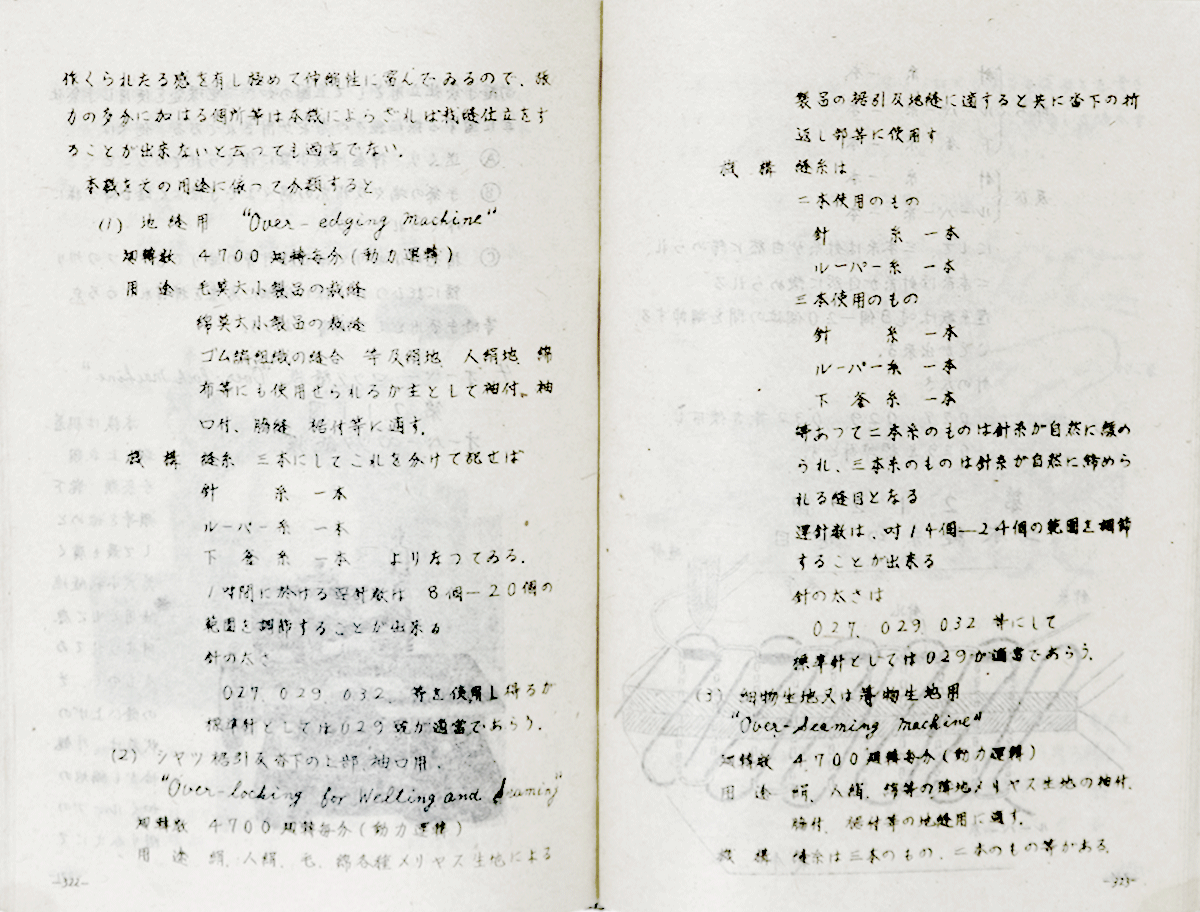

伸縮性のある感覚を強めて、仲縫い性に優れた仕上がりとなるため、複数の個所で使用することができます。本機は以下の用途に適しています:

(1) 地縫用 “Over-edging Machine”

機械の仕様

- 回転数: 4700回転/分(動力運転)

- 使用用途: 毛メリヤス製品の縫製、綿メリヤス製品の縫製、小さな製品の縫製、ゴム編組織の縫い合わせなど。主に袖付け、襟口、腰縫い、脇縫い等に適用されます。

- 対象布地: 人工繊維、綿布、またその他の布地にも使用可能

- 縫糸: 3本で分けて記せば

- 針糸: 外糸1本、ルーパー糸1本、下釜糸1本

- ルーパー糸が内針を取り囲み、8個〜20個の範囲で調整可能

- 適用針サイズ:027、029、032などが使用可能で、標準針は029号が最適です。

(2) シャツ襟引き段階の上部、袖口用 “Over-locking for Wellings and Seaming”

機械の仕様

- 回転数: 4700回転/分(動力運転)

- 使用用途: シャツ襟、上部、袖口などの仕立て

- 布地: 綿、絹、毛、人工繊維、メリヤス生地

製品の縫引及び地縫に適するため、下糸の針糸とルーパー糸が共に適切に使用されます。構造は以下の通りです:

針糸の使用

- 二本使用のもの

- 針糸1本

- ルーパー糸1本

- 三本使用のもの

- 針糸1本

- ルーパー糸2本

- 下金糸2本

針糸の使用法

二本糸を使用する場合は針糸は自然に緩みながら調整され、三本糸を使用することで針糸が自然に締められる縫製が可能となります。

運針数は、14個〜24個の範囲で調整が可能です。

適用針サイズ

- 027、029、032などが使用され、標準針として029号が最適です。

(3) 細物生地または薄物生地用 “Over-seaming Machine”

機械の仕様

- 回転数: 4700回転/分(動力運転)

- 使用用途: 綿、絹、人工繊維、メリヤスの薄物生地の袖付け、裾付などの地縫用に適します。

- 機械構造: 針は三本使用、二本の糸を使用するもの

原典 P324-P325

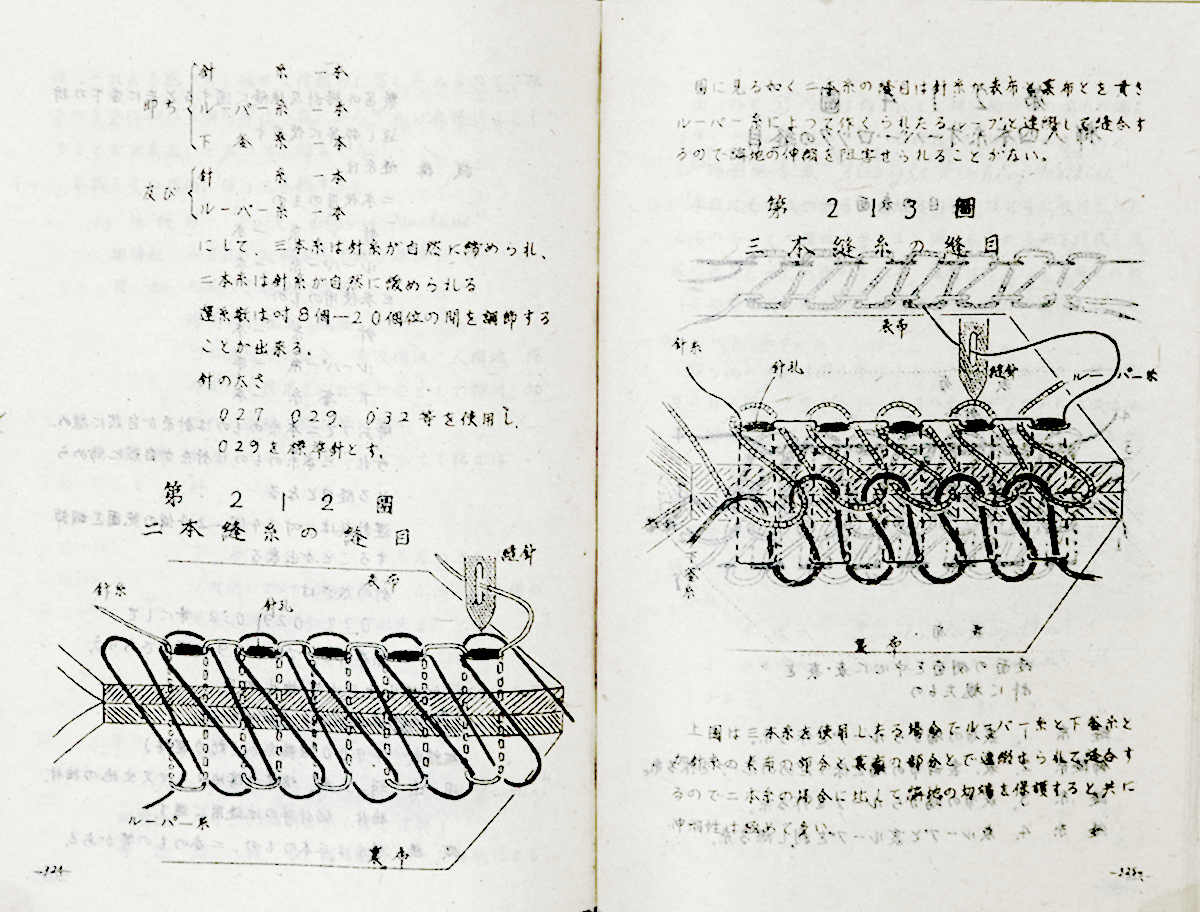

針糸1本、ルーパー糸1本、下金糸2本の場合、三本糸を使用することで、針糸が自然に調整されます。二本糸を使用する場合、針糸が自然に調整され、運針数は8個〜20個の範囲で調整可能です。

- 適用針サイズ:027、029、032などが使用可能で、標準針として029号が最適です。

第212図 二本針の縫目

この機械は、二本針の縫製を行うもので、表布と裏布を正確に縫い合わせることができます。特に、針糸とルーパー糸の協調により、強度と精度の高い縫製を実現します。 図に示すように、三本糸の縫目は針糸が表布と裏布を貫通し、ルーパー糸によって繋がれたループと連結して形成されます。この方法により、繊維の伸縮性を損なうことなく、しっかりとした縫製が可能です。

第213図 三本糸の縫目

上図では、三本糸本使用の場面でルーパー糸と下金糸とが布地の表面の部位と裏面の部位を連結することにより、三本糸を使用した場合よりも、布地の切れ端を健全に固定することができます。この方法により、伸縮性の高い生地に対しても安定した縫製が実現します

原典 P326-P327

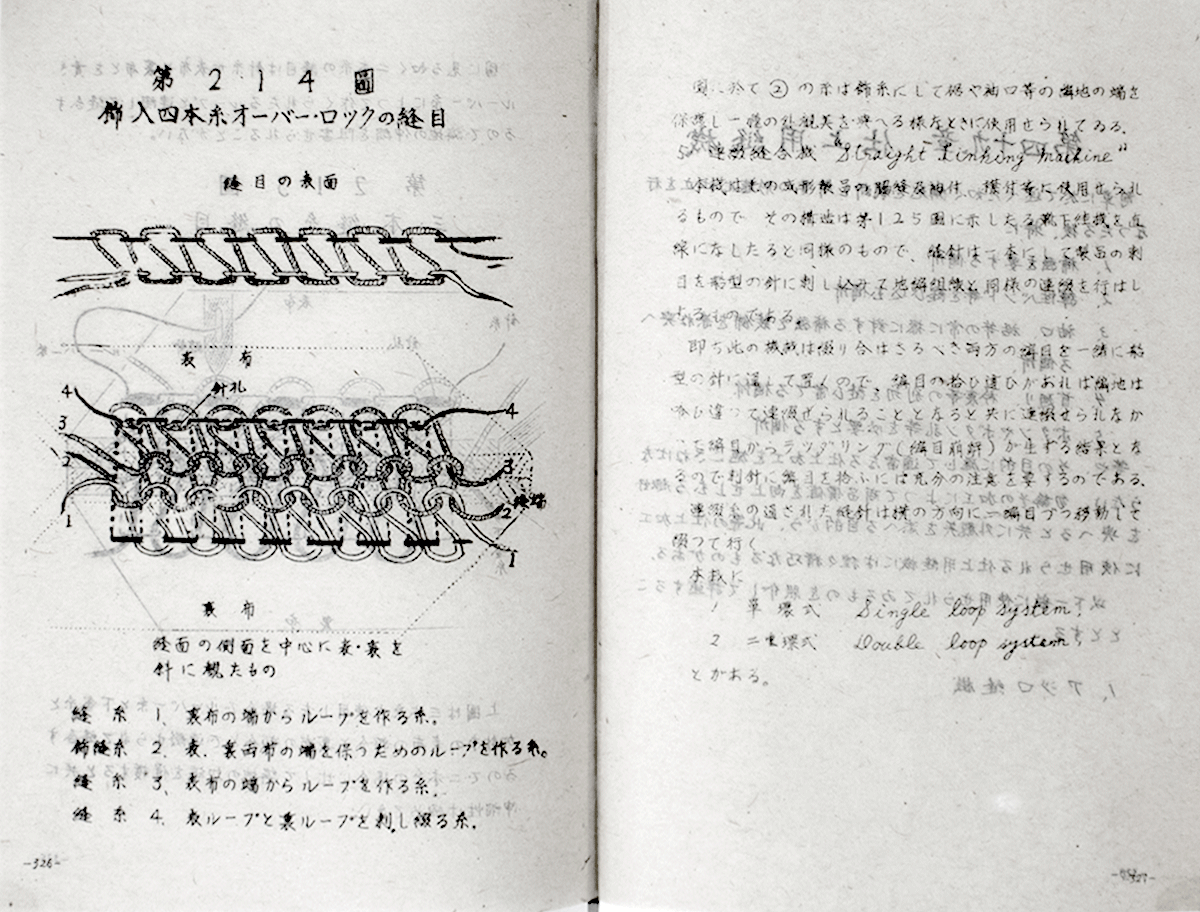

第214図 飾入四本糸オーバーロックの縫目

この縫目は、表布と裏布を繋ぐために使用され、四本の糸を使って強力で均一な縫い目を作り出します。以下にその構造を示します。

縫糸の配置

- 縫糸1: 表布の端からループを作る糸

- 縫糸2: 表面と裏面の端を保持するためのループを作る糸

- 縫糸3: 表布の端からループを作る糸

- 縫糸4: 表ループと裏ループを刺し綴る糸

2の糸は飾糸にして裾や袖口などの編地の端を保護し一種の外観美を映えるようなときに使している。

5. 連綴縫合機 Straight Linking Machine**

本機は毛織物や同様の繊維で使用されるもので、その構造は125針を通じて、縫製が進みます。縫い目の針は、主に毛織物の針を使用し、地縫い組織と同様の連続的な縫製を行います。

この機械は針の配置が非常に正確であり、針は地布を貫通して進むため、非常に強い縫製が可能です。特に、針の動きは非常に滑らかで、繊維のすべりや編み目を最小限に抑えることができます。

縫製システム

- 単一ループ式 (Single Loop System)

- 二重ループ式 (Double Loop System)

原典 P328-P329

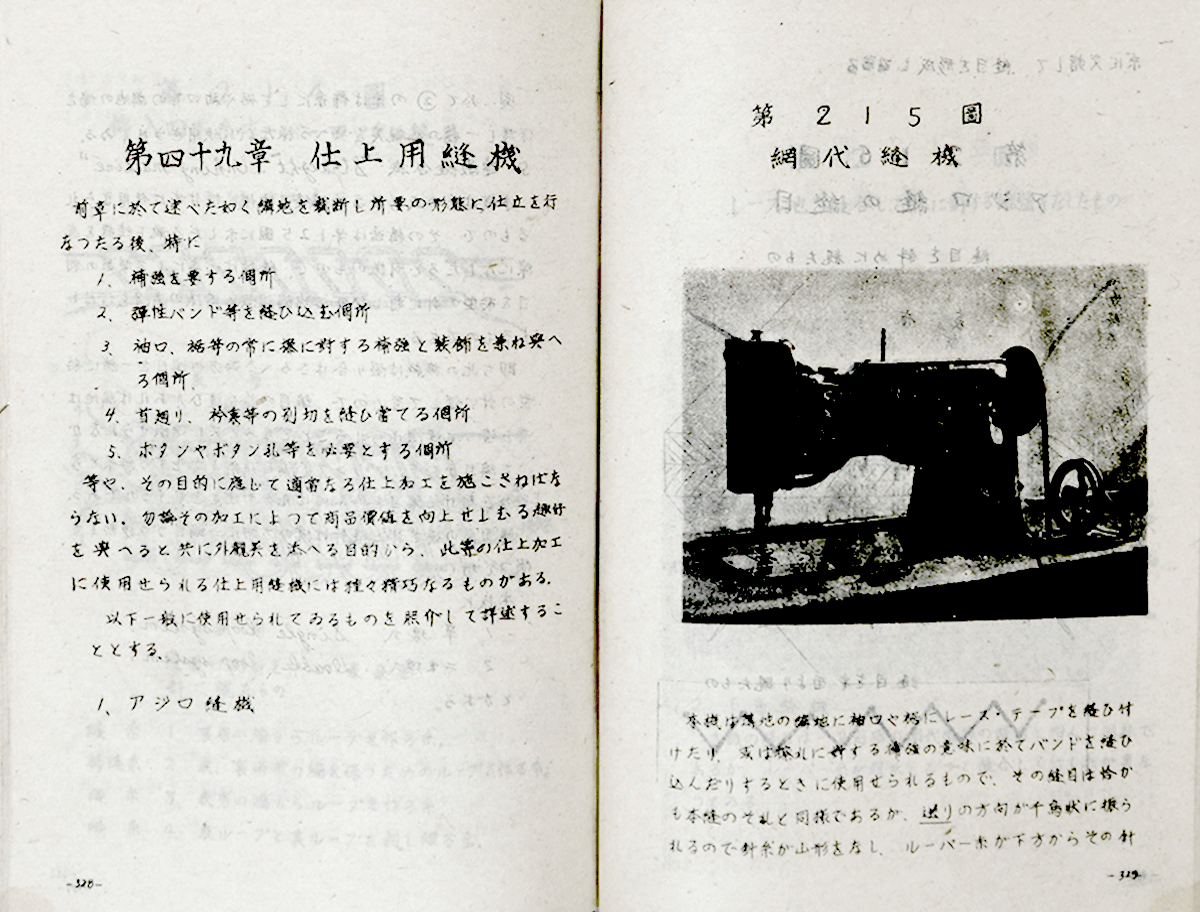

第四十九章 仕上用縫機

前章に続いて、適切な形状で裁断された編地に仕立て作業を行う際に使用される縫機について説明します。特に以下のような個所で使用されます:

- 補強を要する個所

- 弾性バンド等を縫い込む個所

- 袖口、裾等の管に関する補強と装飾を施す個所

- 首周り、脇線等の切れ目を強化する個所

- ボタンホール等、ボタン及びボタンホールに関する個所

これらの作業に適した仕様を選び、加工を施すことにより、商品価値を向上させ、外観や品質にも寄与します。以下に示す一般的に使用される仕立て用縫機には、様々な精巧な構造を持つものがあります。

1. アジロ機

第215図 綱代(糸巻き)縫機

本機は、布地の端に袖口や襟などを縫い付けるために使用されるもので、特にバンドなどを取り付ける際に使用されます。この縫機は、送糸が千鳥形に動くため、針の動きが山形を作り、ルーパー糸が適切に引っ張られるように設計されています。これにより、しっかりとした縫製が可能となります。

針の動きとルーパーの動作が協調し、精密な縫い目を実現します。

原典 P330-P331

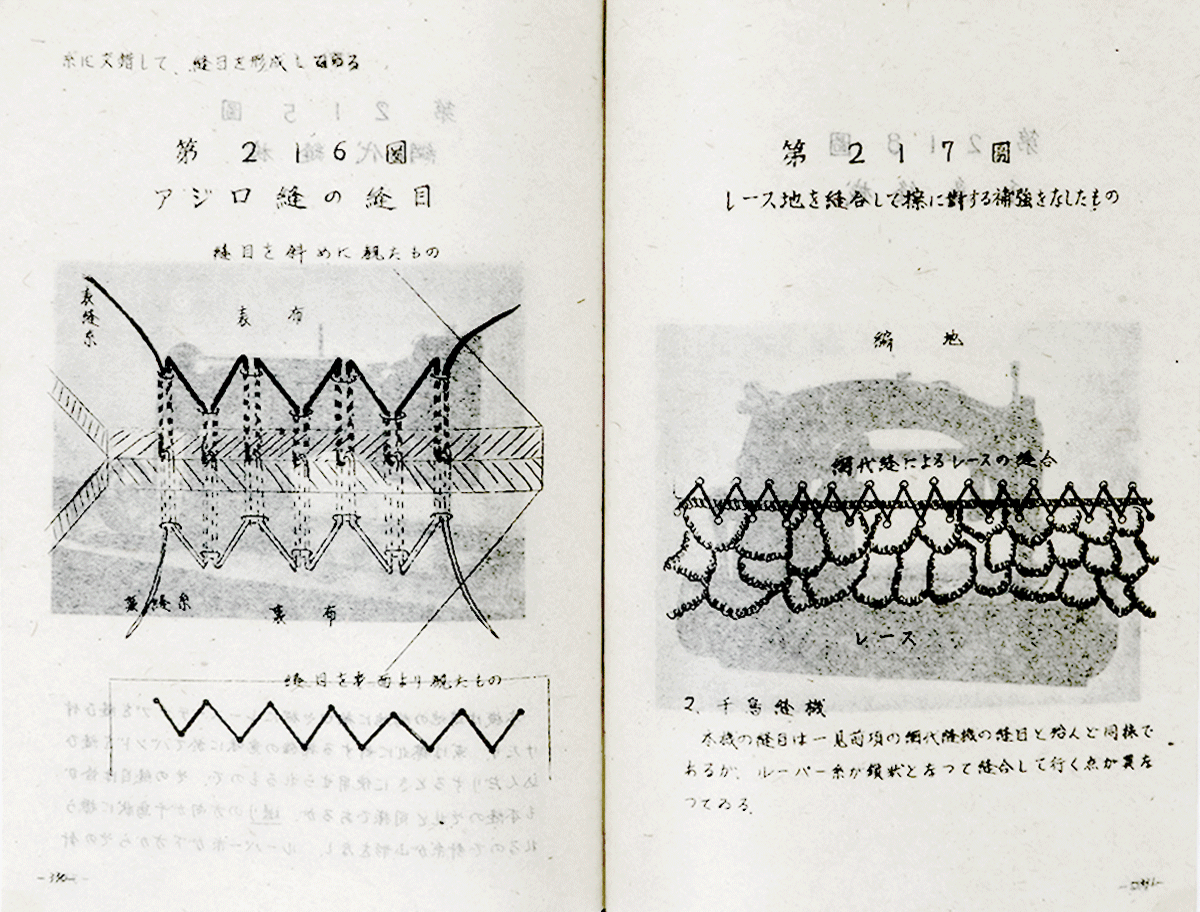

第216図 アジロ縫の縫目

第217図 レース地を縫合して擦に對する補強をなしたもの

2. 千鳥縫機

本機の縫目は一見前項の網代機の縫目とほとんど同様であるが、ルーパー系が鎖状となって縫合して行く点がことなっている。

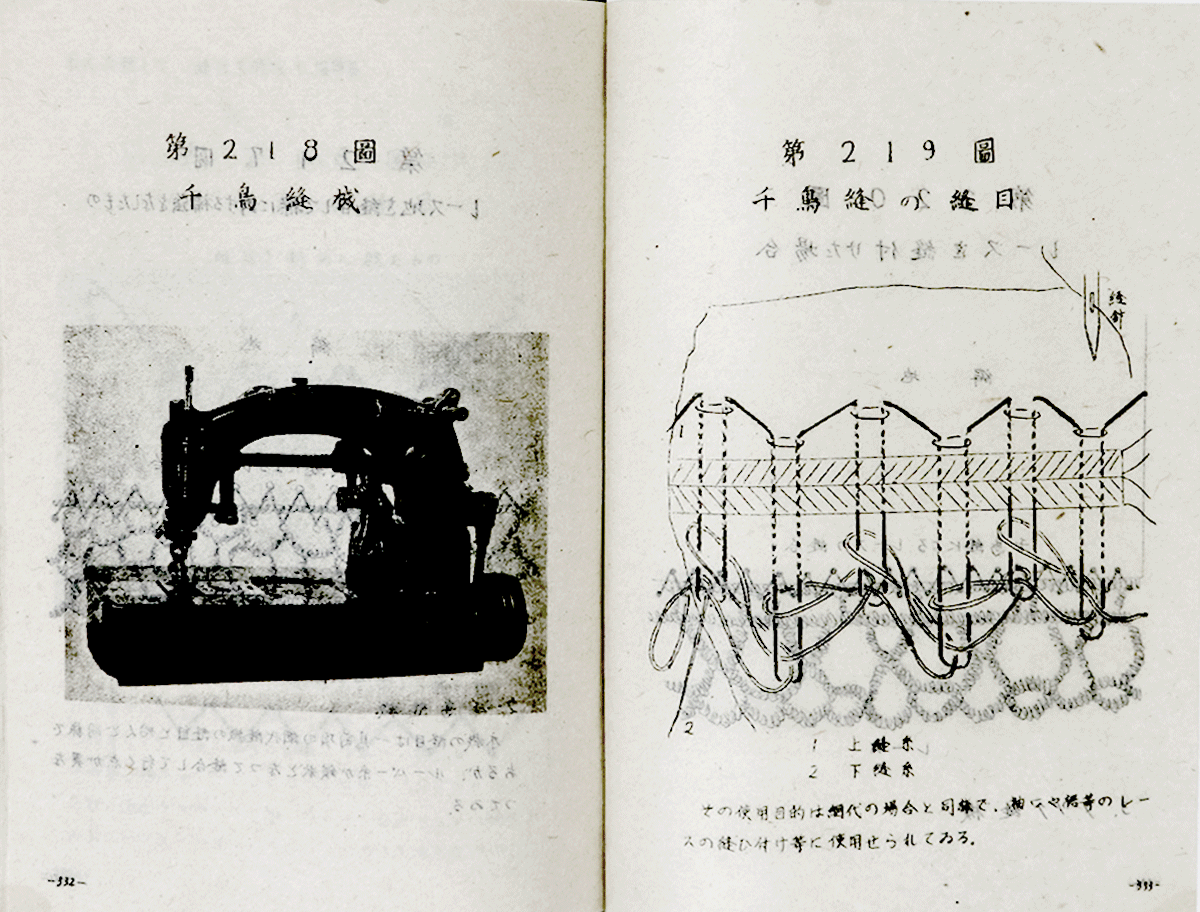

原典 P332-P333

第218図 千鳥縫械

第219図 千鳥縫の縫目

その使用目的は網代の場合と同様で、裾等のヒースの縫い付け等に使用せられている。

原典 P334-P335

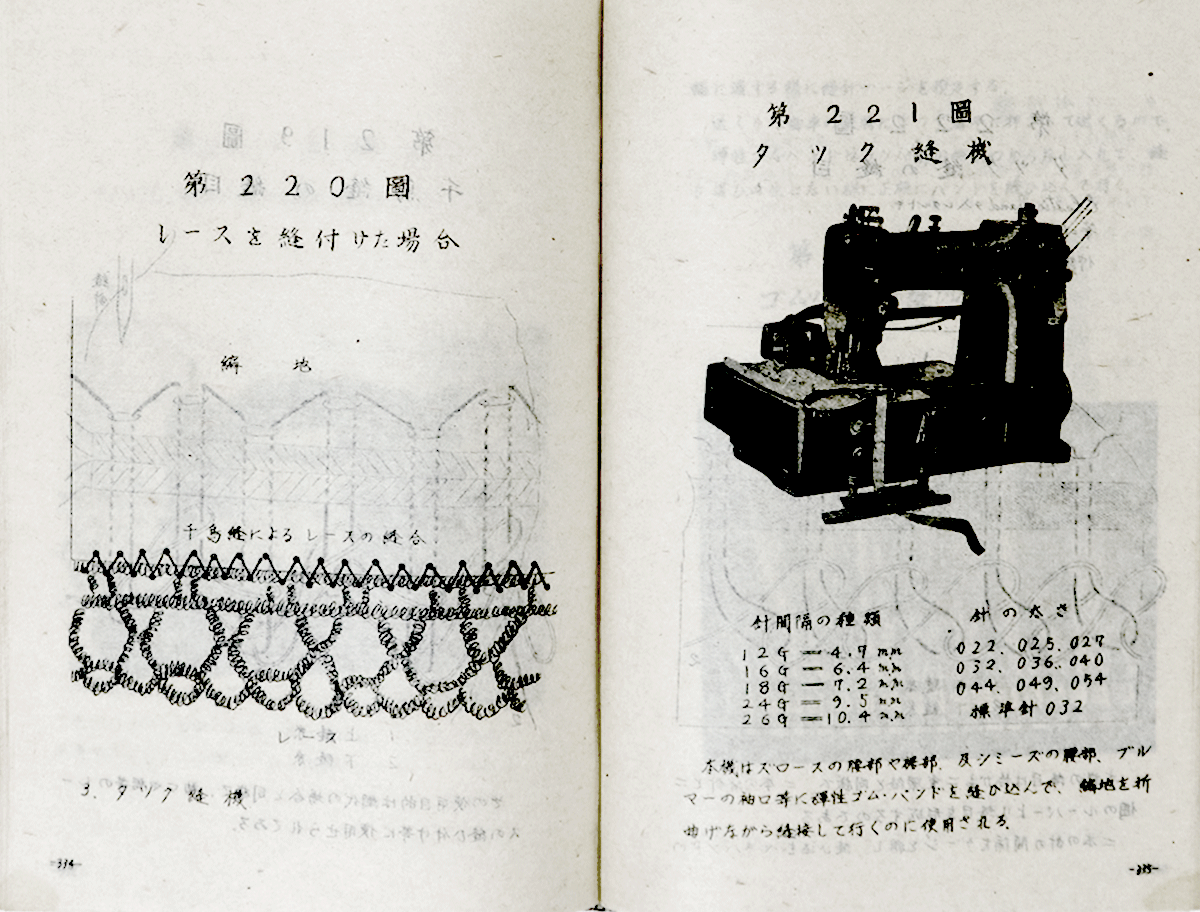

第220図 レースを縫付けた場合

3.タック縫機

第221図 タック縫機

本機は、ズボンの腰部や裾部、またジーンズの腰部やブルマーの袖口等に弾性ゴムバンドを縫い込む際に使用されます。特に、曲がりを持つ弾性素材を縫うために設計された機械です。

針間隔の種類

- 12G = 4.7mm、16G = 6.4mm、18G = 7.2mm、24G = 9.5mm、26G = 10.4mm

針のサイズ(標準針 032)

- 022、025、027、032、036、040、044、049、054

この機械は、ズボンやジーンズの腰部、ブルマーの袖口等に弾性ゴムバンドを縫い込む際に使用され、非常に高い精度で曲げられた素材にも対応します。

原典 P336-P337

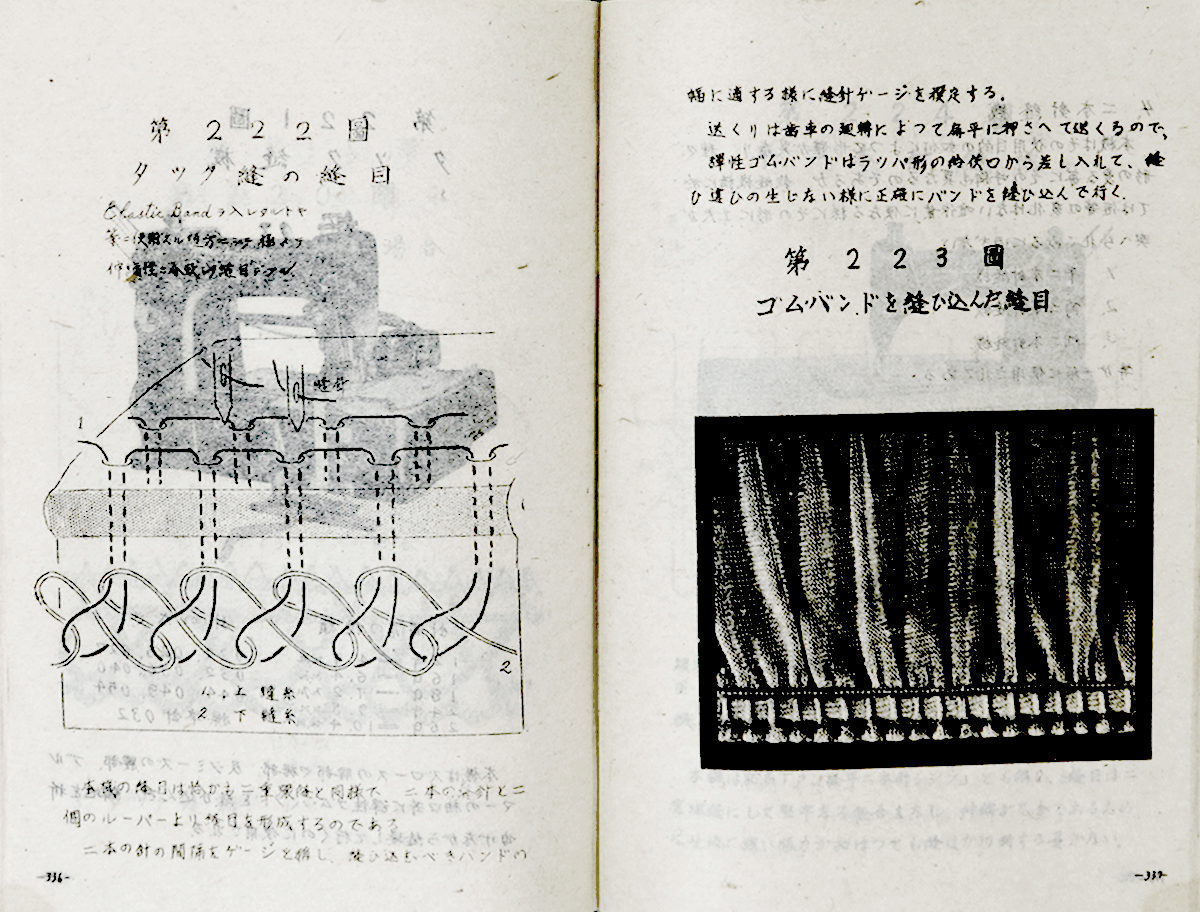

第222図 タック縫の縫目

Elastic Band(ゴムバンド)や針を使用したタック縫いなどの運用方法を説明しています。これにより、伸縮性のある織物に対して適切に使用できます。

この縫製方法は、2本の針が協調して動き、ルーパー糸が交互に上糸と下糸を繋いで形成します。ルーパーの動きにより、縫目が均一に仕上がります。

針の間隔を調整して、しっかりとしたタックを形成することができます。これにより、ゴムバンドを適切に縫い付けることができます。

針間隔:

- 上糸:1

- 下糸:2

送くりは歯車の轉によって扁平に押されて送くるので、弾性ゴムバンドはラッパ形の口から差し入れて、 就算ひびの生じない様に正確にバンドを縫い込んで行く。

第223図 ゴムバンドを縫い込んだ縫目

原典 P338-P339

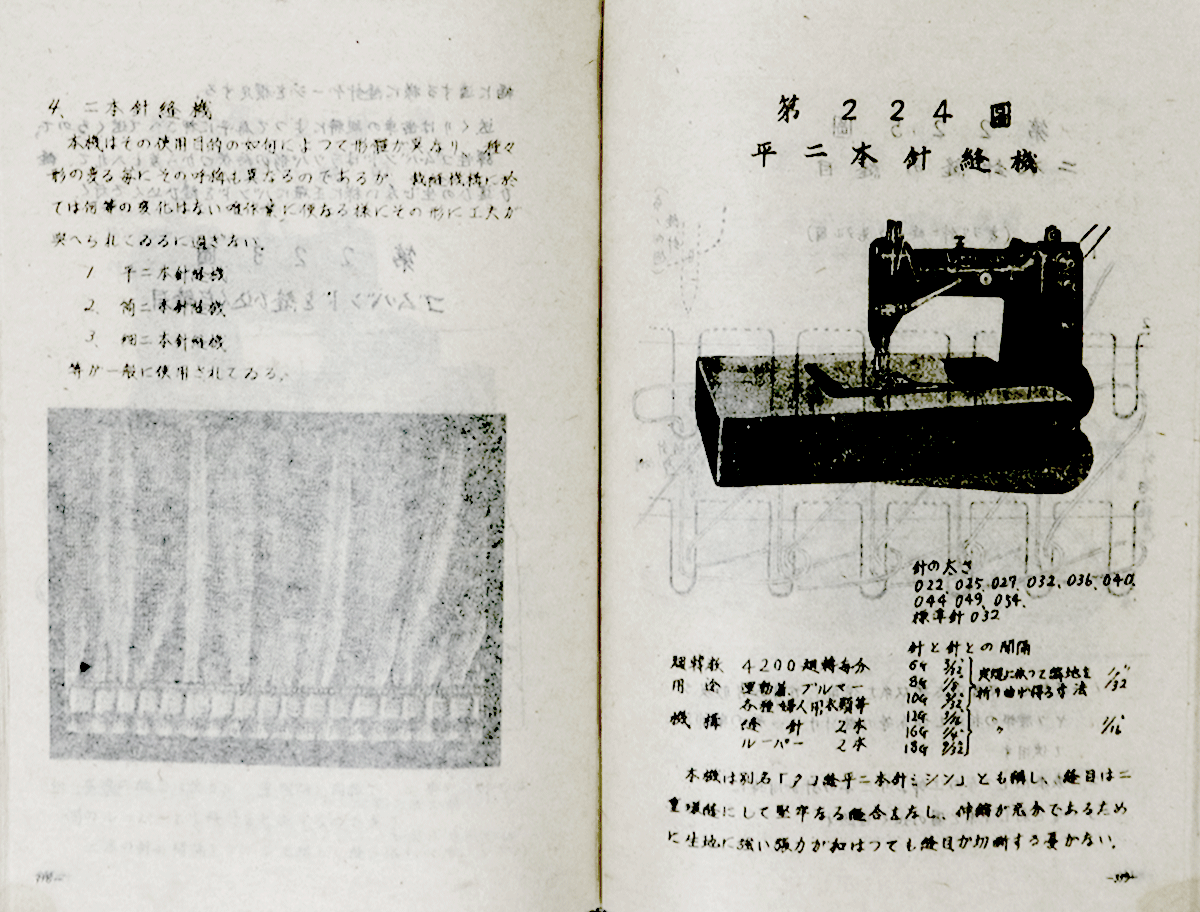

4. 二本針縫機

本機はその使用目的の如何によって形が異なり、種々形の変る毎にその呼痛も異なるのであるが、継機構においては何等の変化はない作業に便なる様にその形に工夫がへられているに過ぎない。

- 平二本針縫機

- 筒二本針縫機

- 筒二本針縫機

等が一般に使用されている。

第224図 平二本針縫機

機械の仕様

- 回転数:4200回転/分

- 用途:運動着、ブルマー、各種婦人用衣類等

- 針の太さ:022, 025, 027, 032, 036, 040, 044, 049, 054

- 機構:縫糸 2本、ルーパー糸 2本

- 針間隔の種類:6G = 3/32、8G = 1/8、10G = 5/32、12G = 3/16、16G = 1/4、18G = 9/32

本機は別名「アコ平二本針ミシン」とも呼ばれ、縫目は二重にして堅牢で優れた仕上がりを提供します。

原典 P340-P341

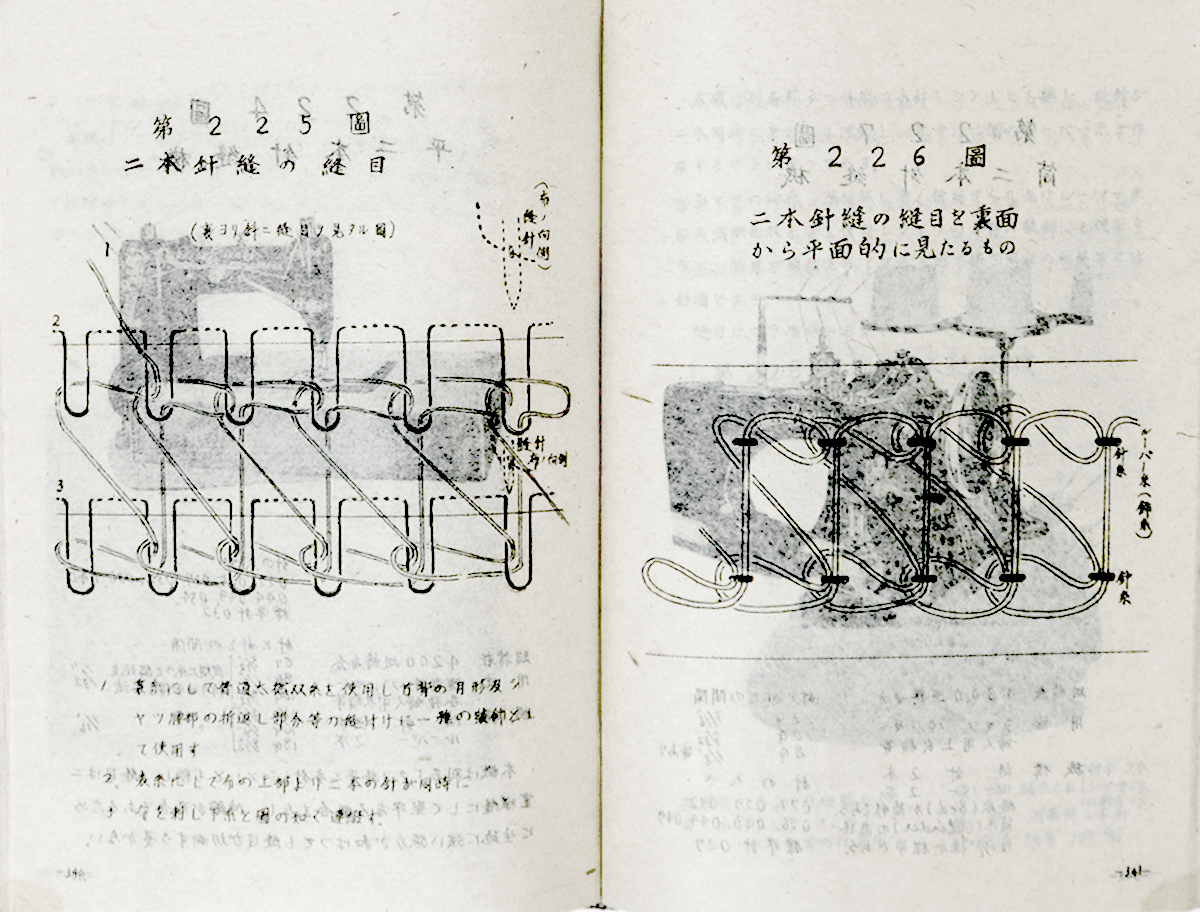

第225図 二本針縫の縫目

(裏より針に縫目鬼タル)

裏側には普通の燃双糸を使用し、背部の月形波や腰部の折返し部分等の縫い付けに使用されます。表側では、上部で二本の針が同時に作用します。

第226図 二本針縫の縫目を裏面 から平面的に見たるもの

原典 P342-P343

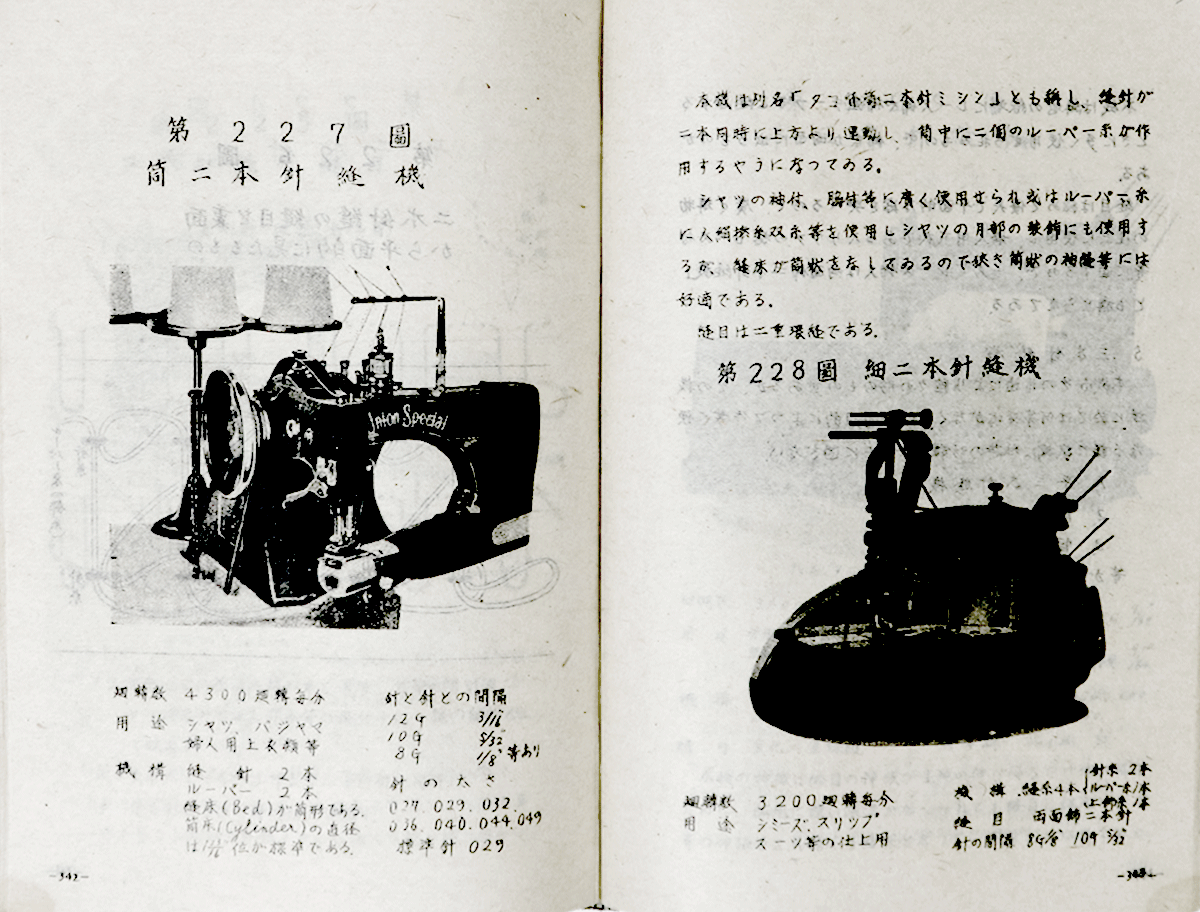

第227図 筒二本針縫機

Union Special

機械の仕様

- 周転数: 4300回転毎分

- 用途: シャツ、パジャマ、婦人用上衣類等

- 機構:縫針2本、ルーパー2本、縫床(Bed)が筒形である。筒床(Cylinder)の直径は1 13/16位が標準である。

- 針と針との間隔:12G 3/16、10G: 9/32、8G

- 針の太さ(標準針 029):027、029、032、036、040、044、049

本機は別名「タコ二本針ミシン」とも呼ばれ、縫針が二本同時に上方から運動し、背面に二個のルーパーが作動します。

袖付けや脇付けなどに広く使用され、ルーパー糸として絹糸や双糸を使用することもあります。また、シャツの月部の装飾にも利用されます。

縫床が筒状であるため、狭い筒状の袖などには特に適しています。

縫目は二重環状です。

第228図 細二本針縫機

機械の仕様

- 回転数: 3200回転毎分

- 用途: シミーズ、スリップ、スーツ等の仕上げ用

- 機構:経糸4本、ルーパー1本、上飾り糸1本

- 編目:両面飾二本針

- 針の間隔: 8G 1/8 10G 5/32

原典 P344-P345

本機は編地の端にレースや補強テープ等を縫い付ける際に多く使用され、両面に縫い目が出るものがあります。

縫目は極めて優美で平面的な感触を与えるため、広く薄物の仕上げに使用され、婦人用下衣であるスリップの裾レース付け等に適しています。そのため、「レース飾り」または「両面飾二本針縫機」とも呼ばれています。

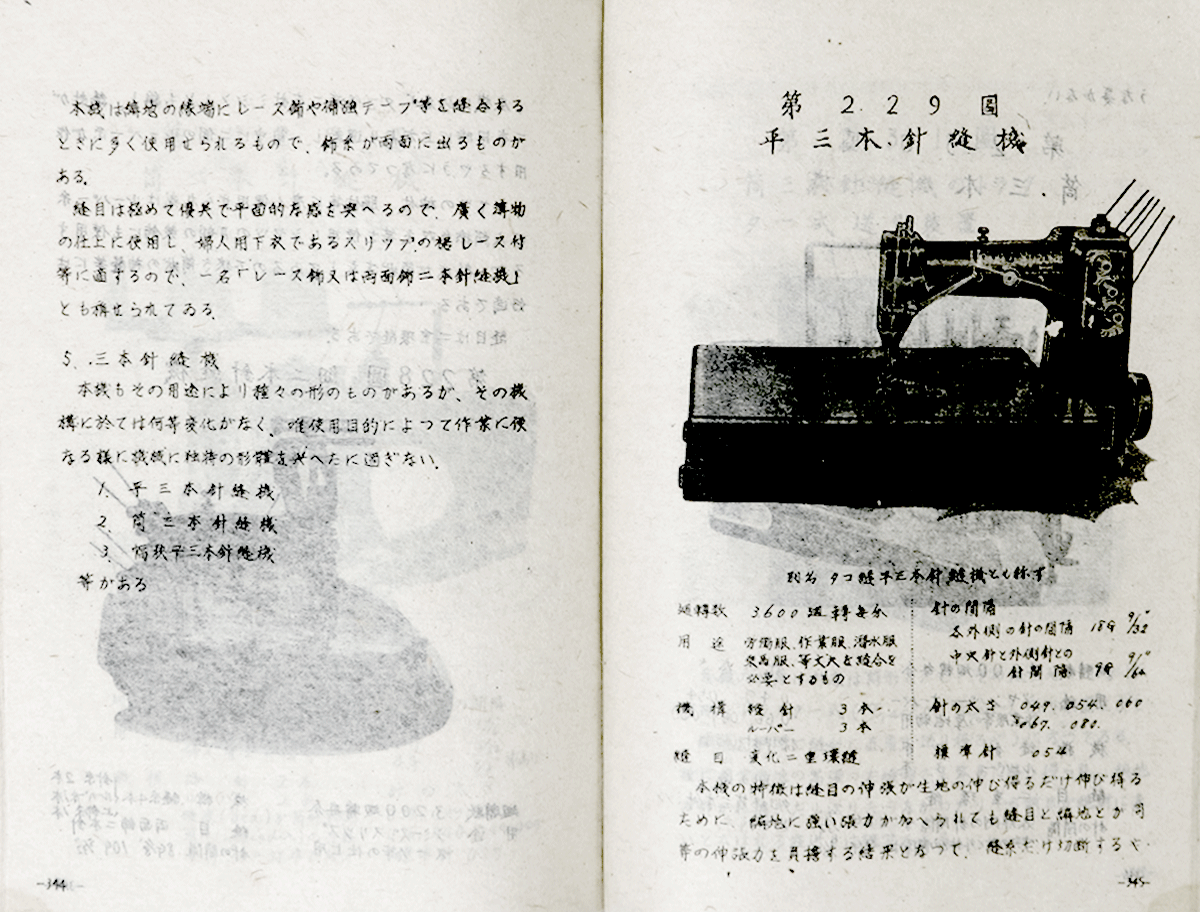

5. 三本針縫機

本機もその用途により様々な形がありますが、構造においては特に変化がなく、使用目的によって作業がしやすいように機械に独特の形を与えたに過ぎません。

- 平三本針縫機

- 筒三本針縫機

- 幅狭平三本針縫機

等があります。

第229図 平三本針縫機

別名: タコ縫平三本針縫機とも称される

機械の仕様

- 回転数: 3600回転毎分

- 用途: 労働服、作業服、潜水服、乗馬服等の丈夫な縫い合わせを必要とするもの

- 機構:縫針3本、ルーパー3本

- 縫い目:変化二重環縫

- 針の間隔:外側の針の間隔: 18G 9/32”、中央針と外側針の間隔: 9G 9/64”

- 針の太さ(標準針054): 049、054、060、067、080

本機の特徴は、縫目が生地の伸びに合わせて伸縮するため、隣接する生地に強い張力が加えられても縫目が引きつることなく、安定した仕上がりとなります。その結果、経糸が切断されることなく、縫製が持続することが保証されます。

原典 P346-P347

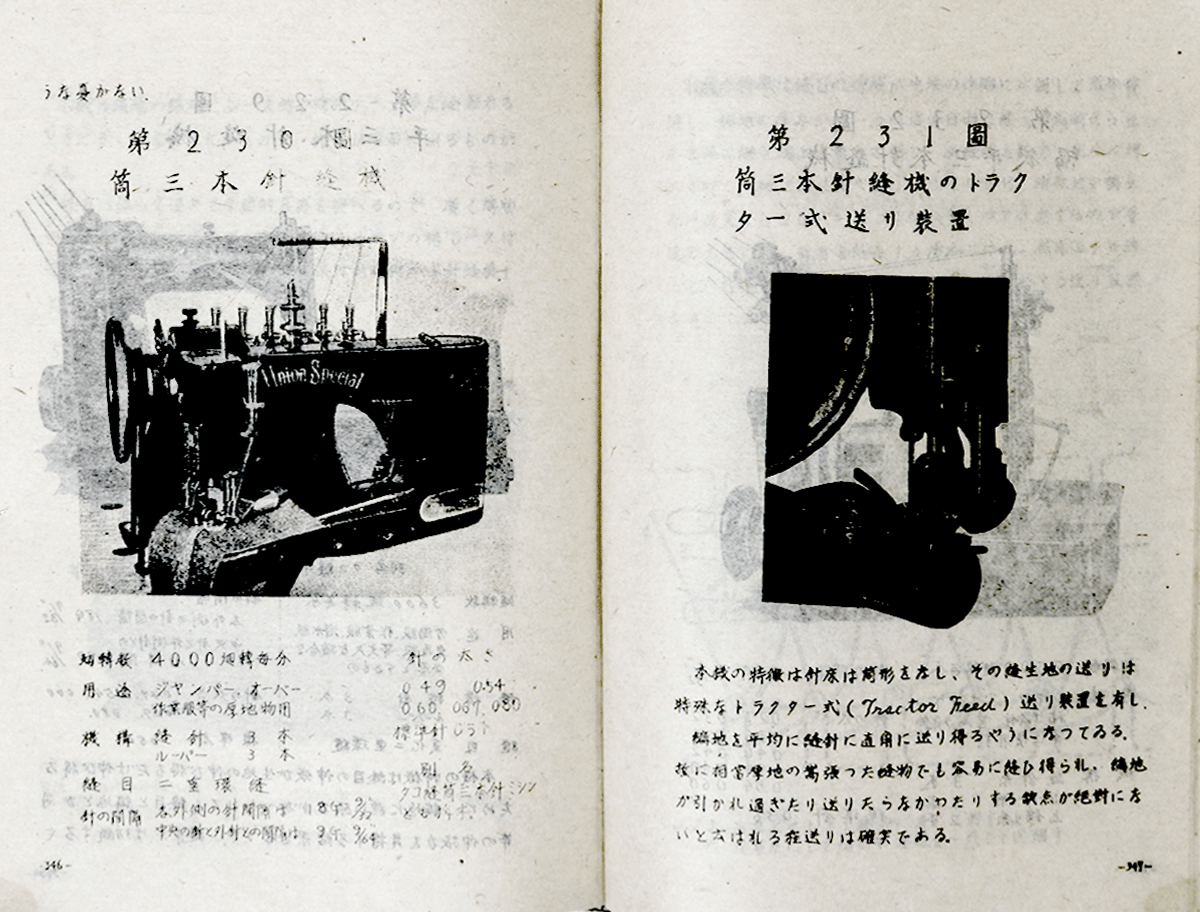

第230図 筒三本針縫機

Union Special

機械の仕様

- 回転数: 4000回転毎分

- 用途: ジャンパー、オーバー、作業服等の厚地物用

- 機構:縫針3本、ルーパー3本

- 縫目: 二重環縫

- 針の間隔:外側の針の間隔: 18G 9/32”、中央針と外側針の間隔:9G 9/64”

- 針の太さ(標準針 051): 049、054、060、067、080

別名: タコ縫筒三本針ミシンとも称される

本機は別名「タコ三本針ミシン」とも呼ばれ、厚地の素材に適した縫製が可能です。

第231図 筒三本針縫機のトラクター式送り装置

本機の特徴は、床が筒形をしており、その生地の送りは特殊なトラクター式(Tractor Feed) 送り装置を備えています。編地を平均的に縫針に直角に送り得るようになっており、これにより相当厚地の嵩張った縫物でも容易に縫うことができます。生地が引き過ぎたり、送り不足になることは絶対にないため、送りが非常に確実であることが確認できます。

原典 P348-P349

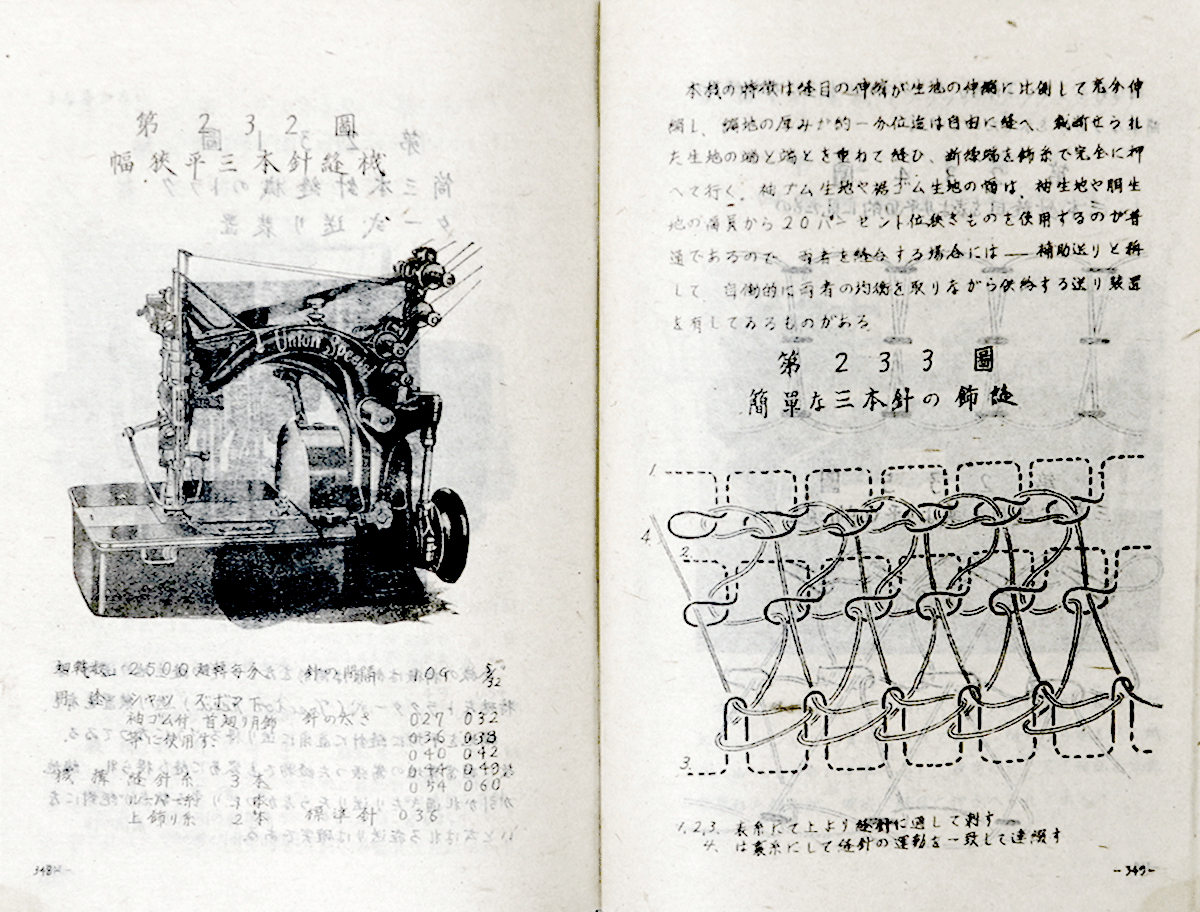

第232図 幅狭平三本針縫機

Union Special

機械の仕様

- 回転数: 2500回転毎分

- 用途: シャツ、ズボン、袖ゴム付、首周り月飾などに使用する。

- 機構:縫針3本、ルーパー3本、上飾り系2本

- 針間隔: 10G 5/32

- 針の太さ(標準針 036):027、032、040、042、054、060

本機の特徴は、縫目の伸縮が生地の伸縮に比例して充分に伸び、生地の厚みが約1分位まで自由に対応できます。生地の端を重ねて縫い、端を糸で完全に押さえることができます。

ゴム生地や裾ゴム生地の幅は、袖生地や胴生地の幅から約20%細くなることが一般的です。これらを縫合する場合には、補助送り装置が自動的に両者の均衡を取って供給します。

第233図 簡単な三本針の飾縫

1.2.3.表糸にて上より針に通して刺す

4.は裏糸にて縫針の運動を一致させて連綴する

原典 P350-P351

は針3本糸1本を以て作りたるる本針縫目の簡単なるものを示したのである。

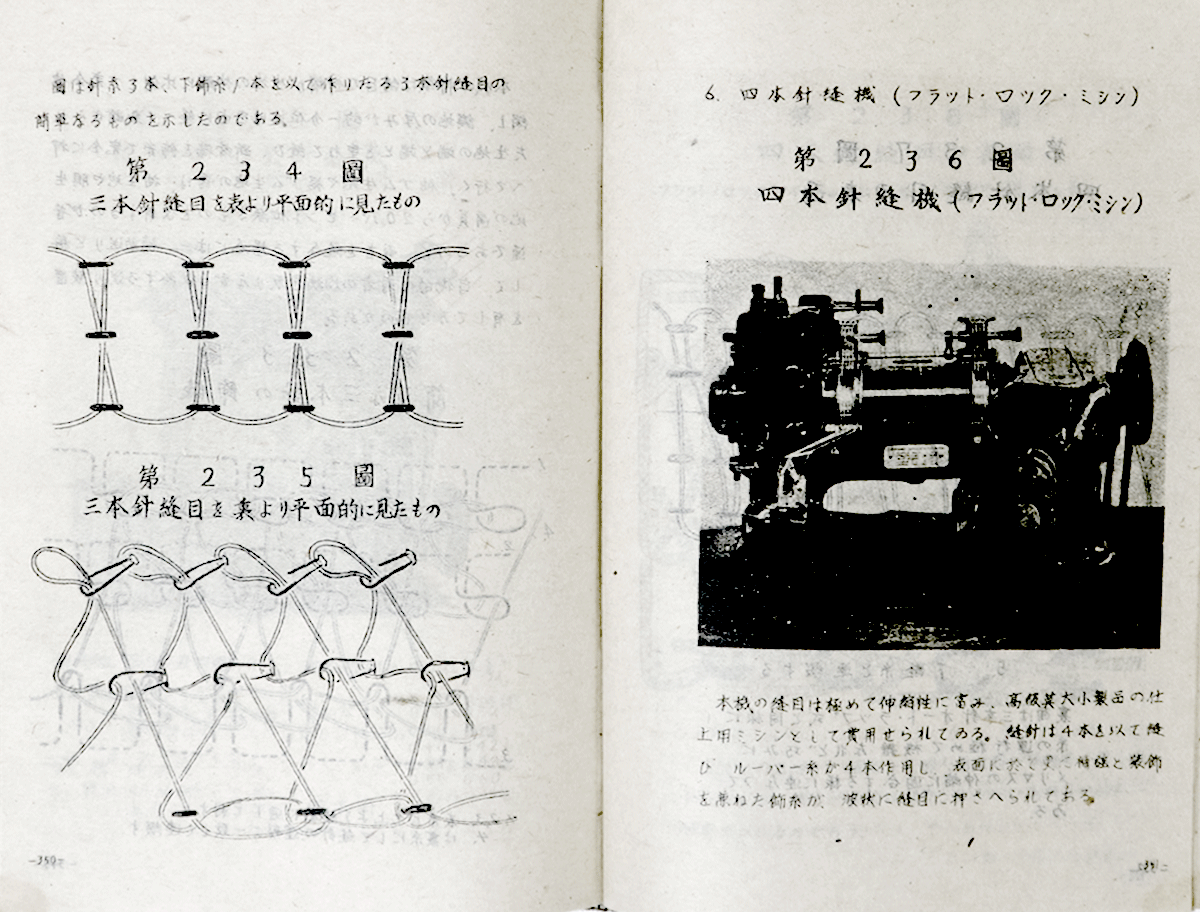

第234図 三本針縫目を表より平面的に見たもの

第235図 三本針縫目を裏より平面的に見たもの

6. 四本針縫機(フラット・ロック・ミシン)

第236図 四本針縫機(フラット・ロック・ミシン)

本機の縫目は極めて伸縮性に富み、高品質なメリヤス製品の仕上げ用ミシンとして使用されています。縫針は4本を使用し、ルーパー系が4本作用します。表面には、補強と装飾を兼ねた糸が波状に縫目を押さえています。

原典 P352-P353

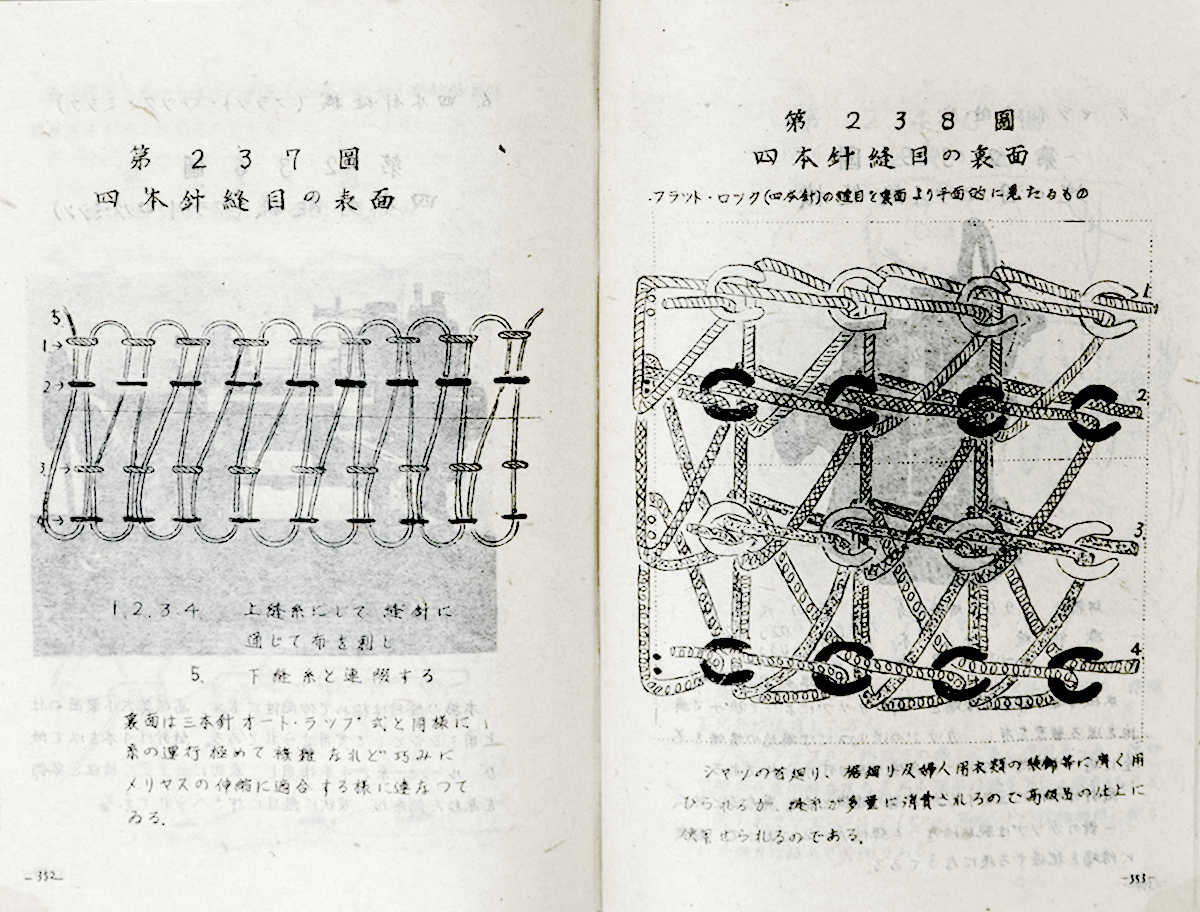

第237図 四本針縫目の表面

1.2.3.4.上糸にて、針に通して布を刺す

5.下糸と連結する

裏面は三本針オートラップ式と同様で、上糸の運行は非常に複雑ですが、巧妙にメリヤスの伸縮に適合するようになっています。

第238図 四本針縫目の裏面

フラット・ロック(四本針)の縫目を裏面より平面的に見たもの

シャツの首廻り、裾廻り、婦人用衣類の装飾等に薄く使用されますが、緑系の糸が多量に消費されるため、高級品の仕上げに使用されます。

原典 P354-P355

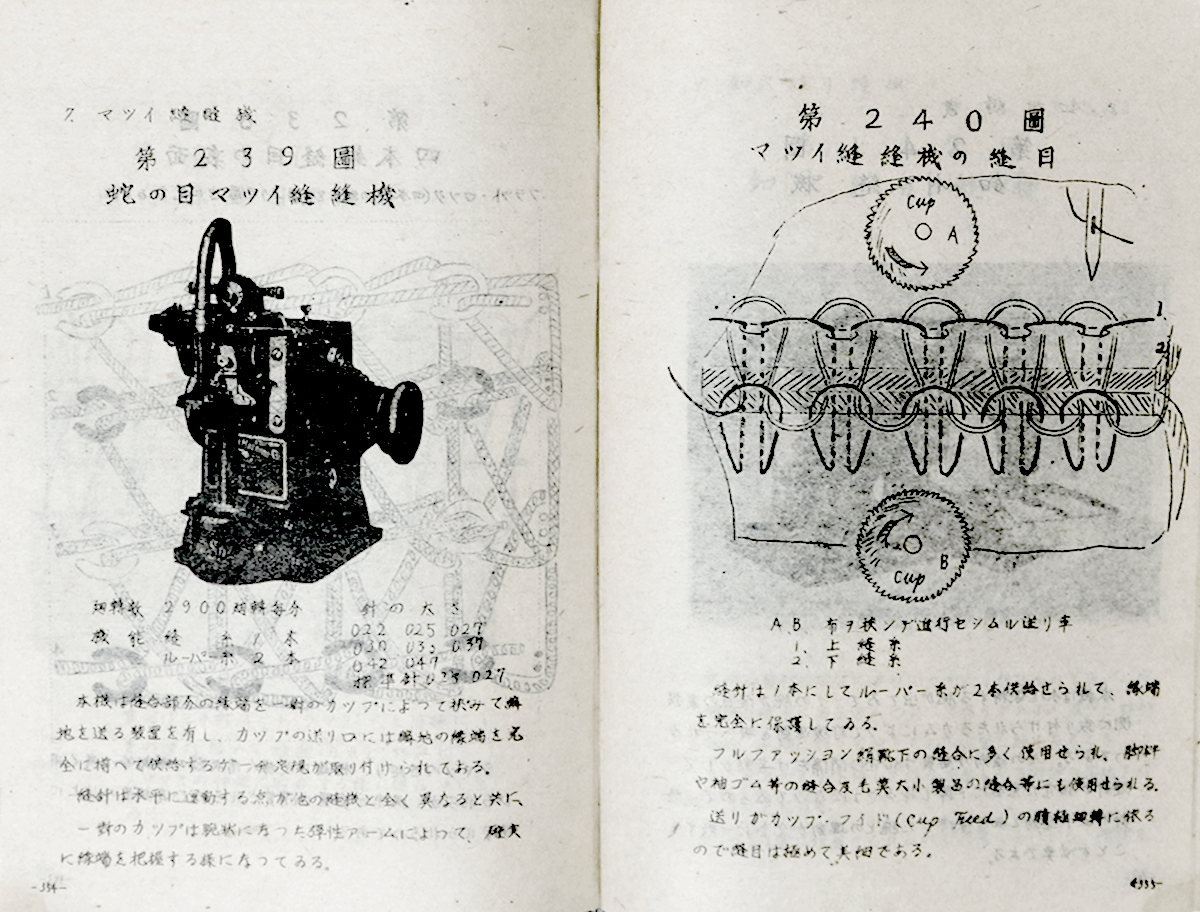

7. マツイ縫絓機

第239図 蛇の目マツイ縫縫機

機械の仕様

- 回転数: 2900回転毎分

- 機能縫:糸1本、ルーパー糸2本

- 針の太さ(標準針 027):022、025、027、030、035、037、042、047

本機は、編地の端を送る装置として、カップによって編地を送ります。カップの送りには、編地の縁端を完全に供給するためのゲージ定規が取り付けられています。

経針は水平に運動し、他の機と完全に異なる点です。また、カップは腕状の弾性アームによって、確実に端を把握するようになっています。

第240図 マツイ縫縫機の縫目

縫針は1本、ルーパー系が2本供給され、端を完全に保護します。

フルファッション絹靴下の縫合に多く使用され、脚部や袖ゴムなどの縫合や、メリヤス製品の縫合にも使用されます。

送りがカップ(Cup Feed)によるもので、縫目は非常に美しく仕上がります。

原典 P356-P357

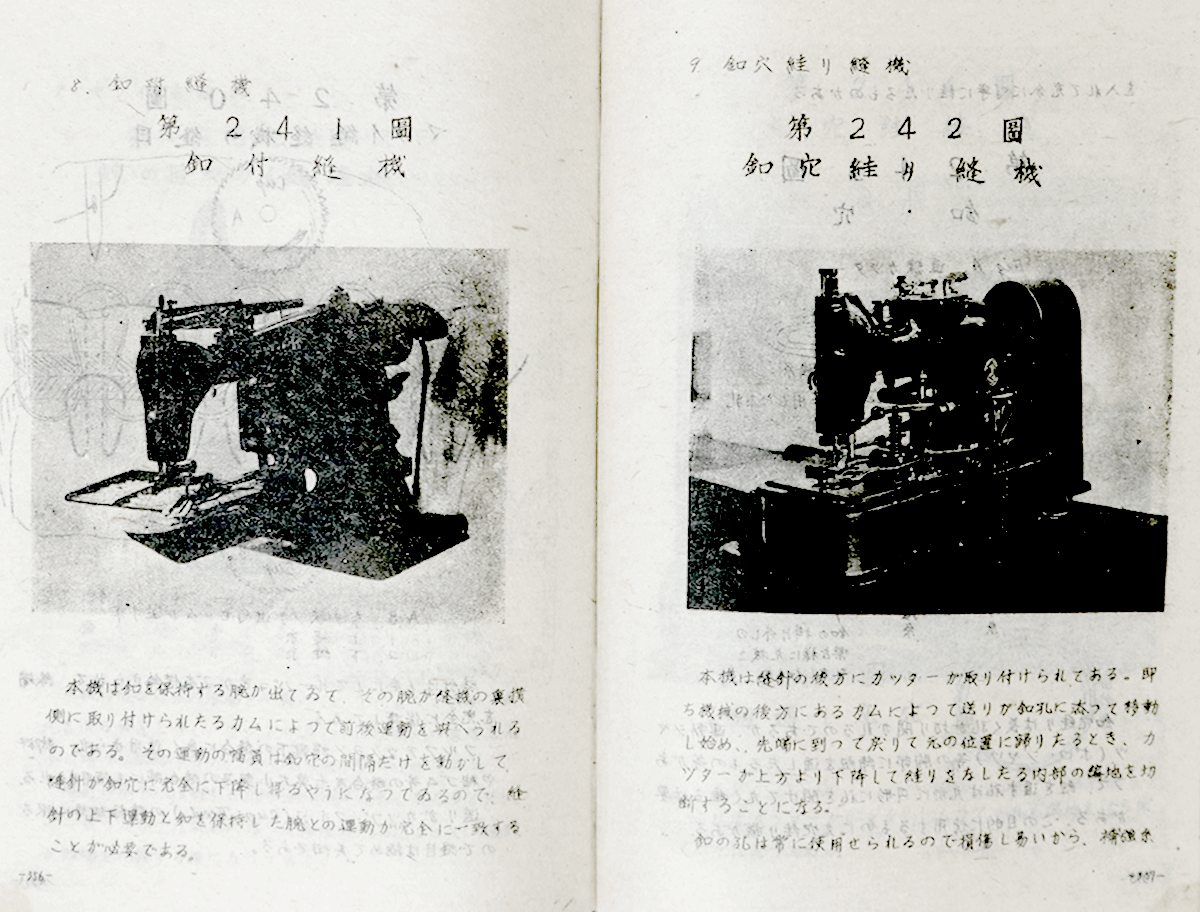

8. 釦付縫機

第241図 釦付縫機

本機は釦を保持する腕が出ており、その腕が機械の裏側に取り付けられたカムによって前後運動を行います。その運動の範囲は、穴の間隔だけを動かし、釘穴に完全に下降できるようになっています。縫針の上下運動と腕の運動が完全に一致することが必要です。

9. 釦穴絓り縫機

第242図 釦穴絓り縫機

本機は針の後方にカッターが取り付けられています。機械の後方にあるカムによって送りが釦孔に添って移動し、先端に到達して戻る際に、カッターが上方から下降し、内部の編地を切断します。

釦穴は常に使用されるため、損傷しやすい部分です。そのため、補強系を入れて、しっかりと縫製されることが求められます。

原典 P358-P359

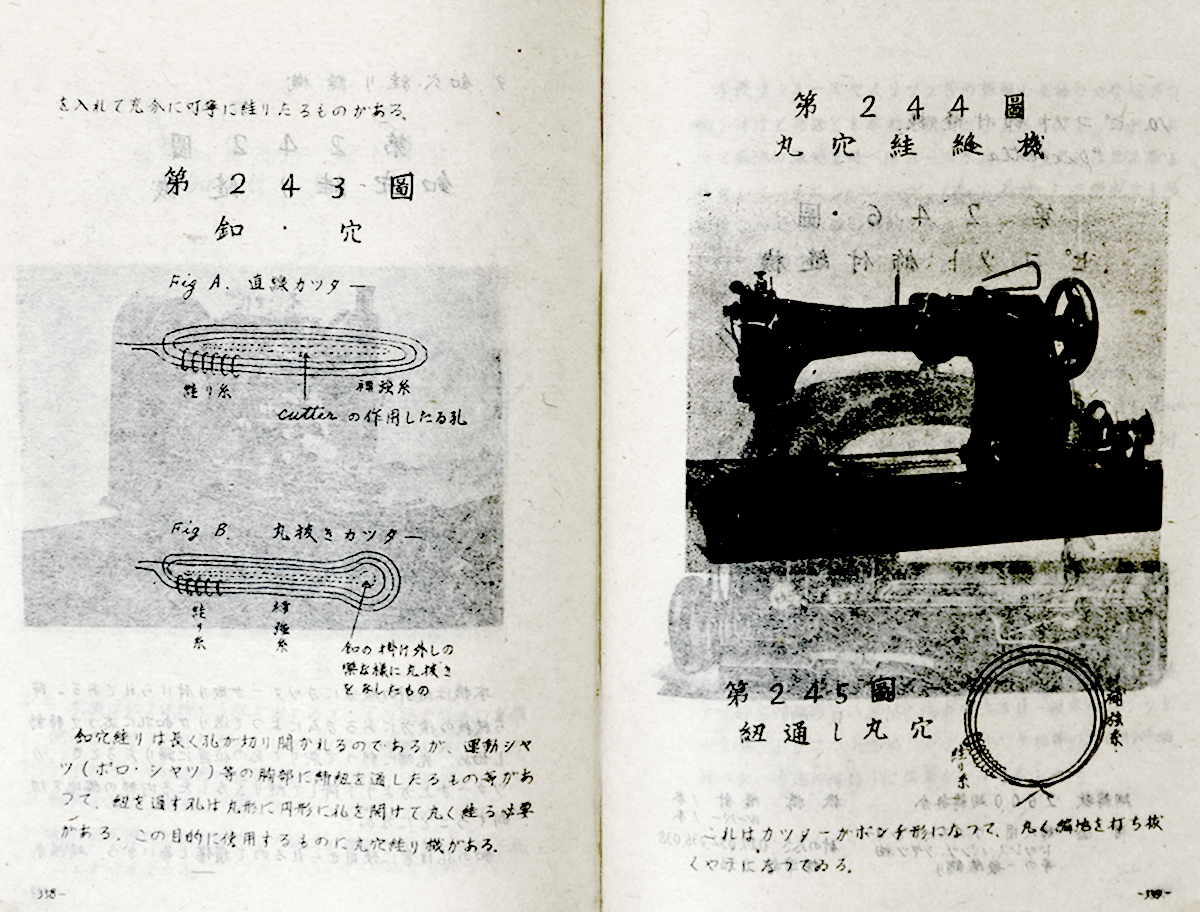

第243図 釦穴

Fig.A 直線カッター 穴あけは長く、孔が切り開かれるのであるが、運動シャツ(ポロシャツ)等の胸部に紐を通したものがあって、紐を通す穴は丸形に開ける必要がある。この目的に使用するものに丸穴あけ機がある。

第244図 丸穴絓縫機

第245図 紐通し丸穴

これはカッターがポンチ形になっており、丸く編地を打ち抜くようになっている。

原典 P360-P361

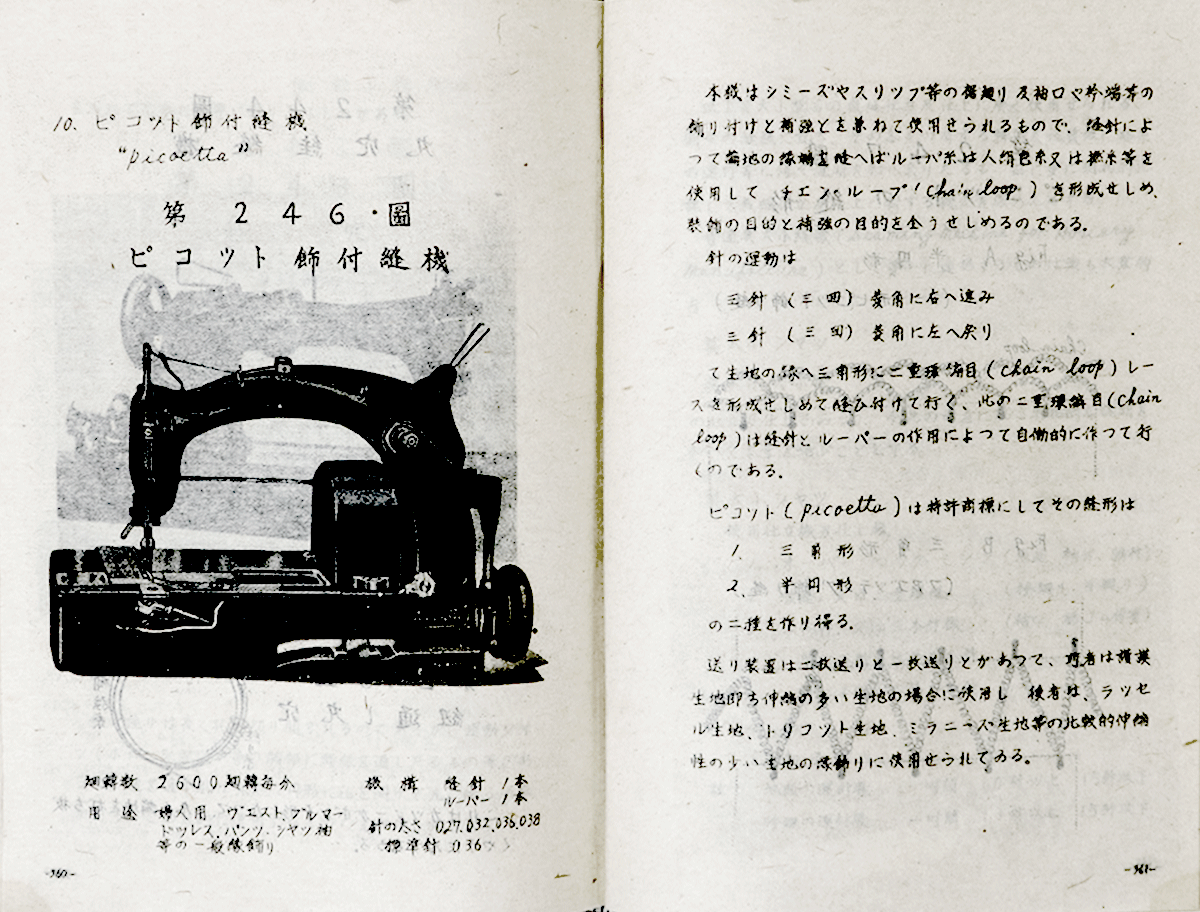

10. ピコット飾付縫機 “piccetta”

第246図 ピコット飾付縫機

機械の仕様

- 転数: 2600転毎分

- 用途: 婦人用・ヴェスト、ブルマー、ドレス、パンツ、シャツ袖等の一般縁飾り

- 機構: 縫針1本、ルーパー1本

- 針の太さ(標準針 036): 027、032、036、038

本機はシミーズやスリップ等の裾回り及び袖口や衿端等の飾り付けと補強を兼ねて使用されるもので、針によって生地の端を処理し、ルーパー系は人絹糸または撚糸等を使用してチェーンループ(chain loop)を形成し、装飾の目的と補強の目的を同時に達成します。

針の運動は次の通りです:

三針(3針): 黄角に右へ進み

三針(3針): 黄角に左へ戻る

生地の縫製は、三角形に二重編目(chain loop)レーシングを形成し、縫い付けていきます。この二重環縞目(chain loop)は縫針とルーパーの作用によって自動的に作成されます。

ピコット(picot)は特許商標であり、その形状は以下の二種類です:

- 三角形

- 半円形

送り装置は二放送りと一枚送りの2種類があり、前者は伸縮の多い生地の場合に使用され、後者はラッセル生地、トリコット生地、ミラニーズ生地等、比較的伸縮性の少ない生地の飾りに使用されます。

原典 P362-P363

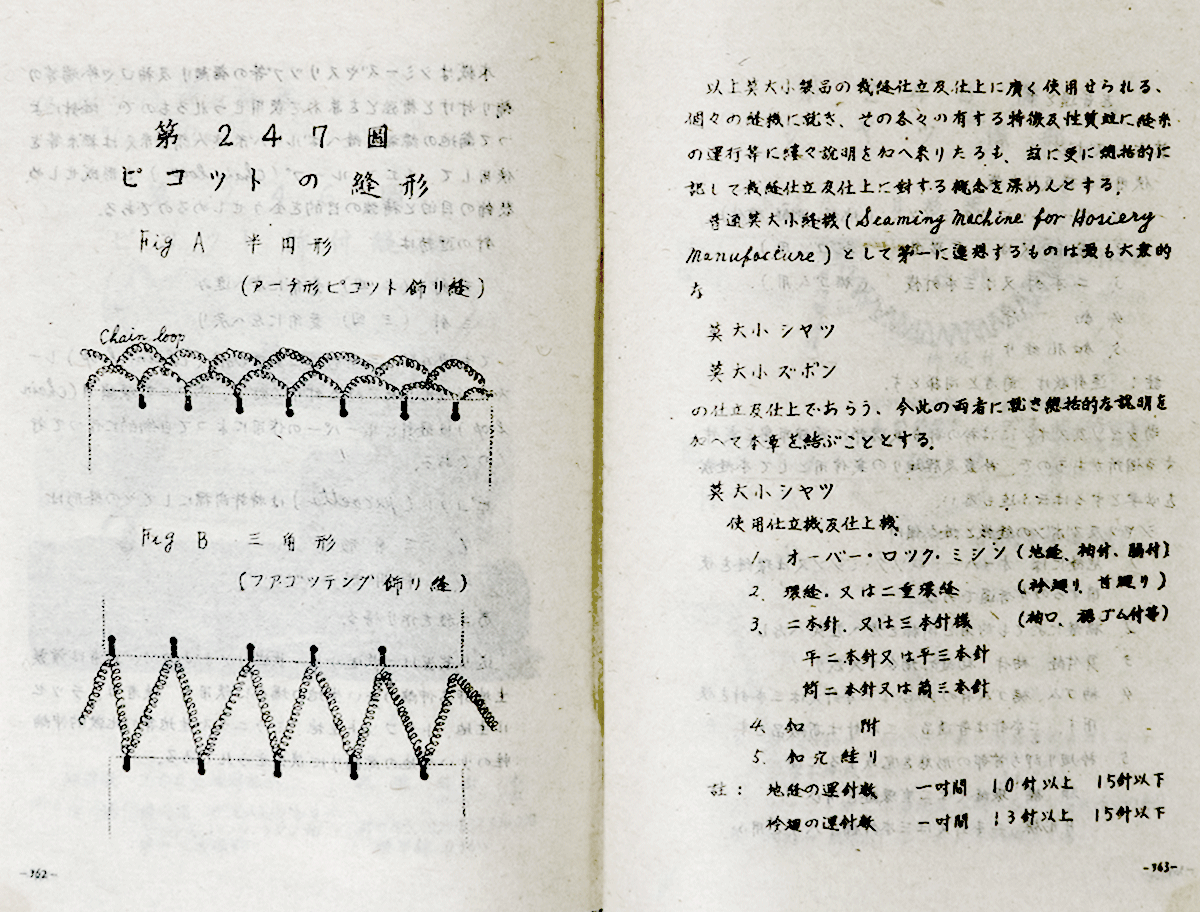

第247図 ピコットの縫形

Fig.A 半円形(アーチ形ピコット飾り)

Fig.B三角形(ファゴッテング 飾り縫)

以上、メリヤス製品の裁縫仕立て及び仕上げに広く使用される。個々の機械について、その各々の特徴や性質、並びに運行等について説明を加えたが、さらに格的に記述して仕立て及び仕上げにおける概念を深めるために、普通に連想されるメリヤス経機(Seaming Machine for Hosiery Manufacture)として以下の項目が最も大衆的である:

- メリヤスシャツ

- メリヤスズボン

仕立て・仕上げに関して、今これらの両者について詳しく説明し、本章を結びたい。

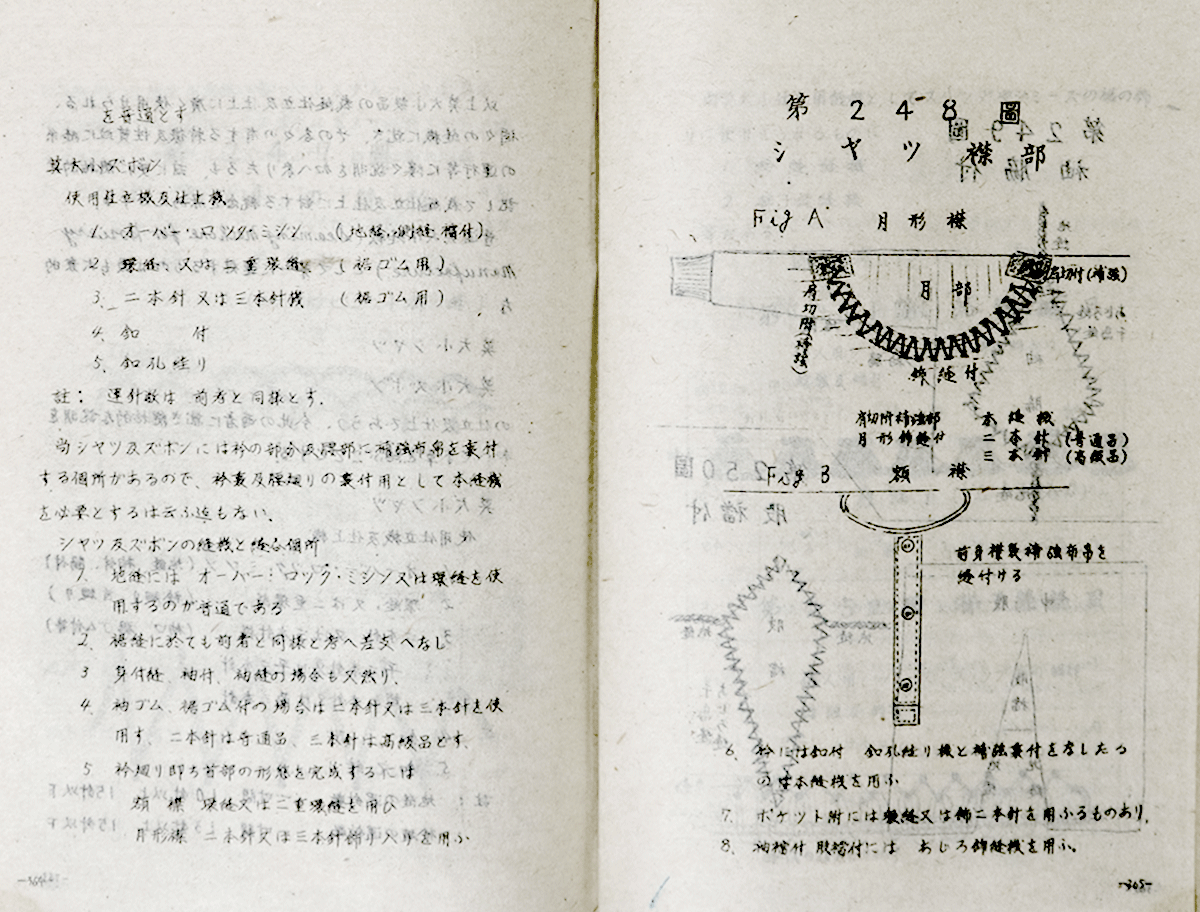

メリヤスシャツ

使用仕立て機及び仕上げ機

- オーバーロックミシン(地縫、袖付、腸付)

- 環縫または二重環縫(衿廻り、首廻り)

- 二本針または三本針機(袖口、裾ゴム付等) 平二本針または平三本針、筒二本針または高三本針付

- 釦附

- 釦穴絓り

註:

- 地の運針数: 一時間 10分以上 15針以下

- 衿の運針数: 一時間 13針以上 15針以下

原典 P364-P365

メリヤスズボン

使用社立機及社

- オーバー・ロックミシン(地縫、側縫、袖付)

- 環縫または二重環縫(裾ゴム用)

- 二本針又は三本針機(裾ゴム用)

- 釦付

- 釦孔絓り 註:運針数は前者と同様とする。

なおシャツ及ズボンには衿の部分及び腰部に補強布帛を裏付けする個所があるので、裏及腰廻りの裏付け用として本機を必要とすることは云うまでもない。

シャツ及ズボンの縫機となる箇所

- 地縫にはオーバー・ロックミシンまたは環縫を使用するのが普通である

- 裾縫においても前者と同様と考え差異なし

- 身付け縫、袖付け、袖縫いの場合も然り

- 袖ゴム、裾ゴム付けの場合は二本針又は三本針を使用、二本針は普通品、三本針は高級品です。

- 衿廻り、即ち首部の形態を完成するには、額襟環縫または二重環縫を用いる。月形襟は二本針または三本針飾り入りを用いる。

第248図 シヤツ襟部

- 衿には釦付釦孔絓り機と補強付をなしたのは本機を用いる

- ポケット附には環縫又は飾二本針を用いるものがある

- 袖擋付、肘襠付には、あじろ飾縫機を用いる

原典 P366-P367

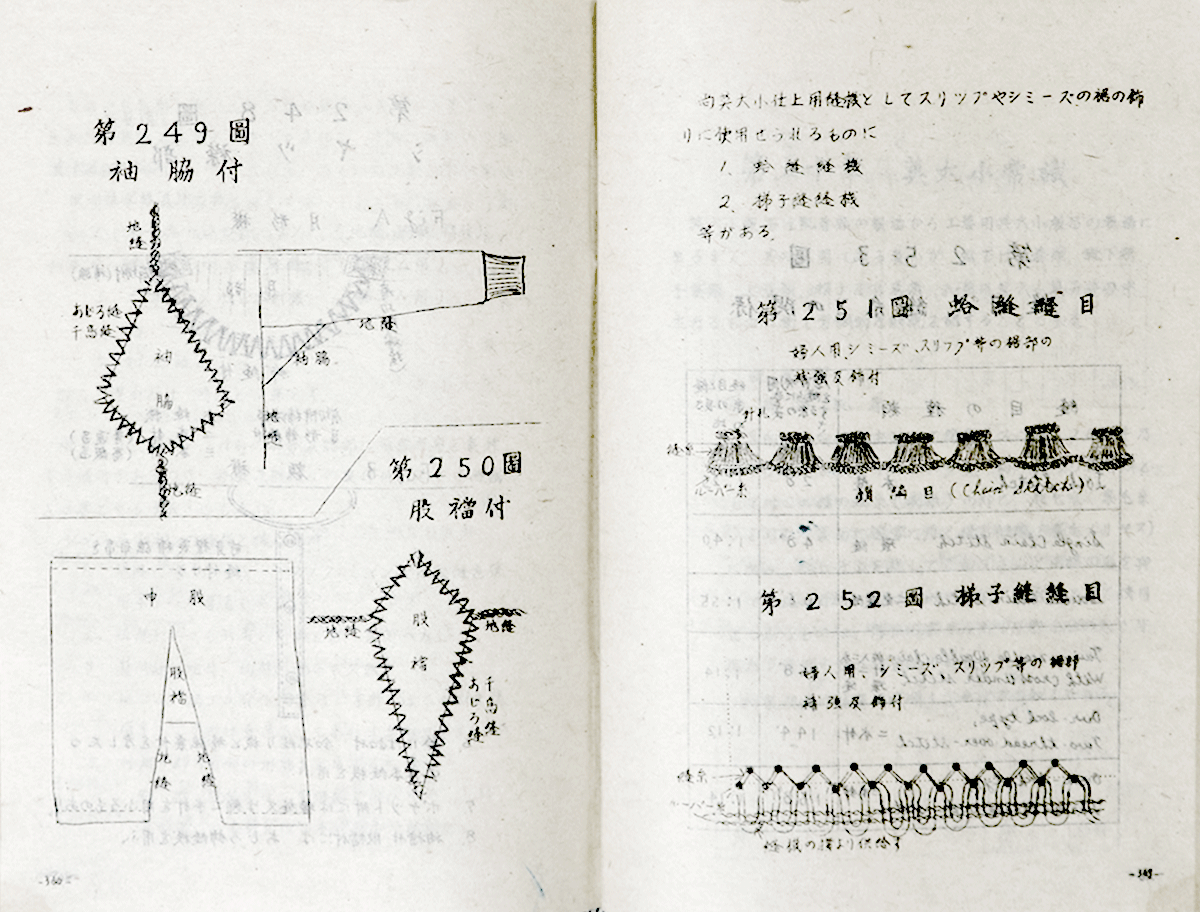

第249図 袖脇付

第250図 股襠付

尚メリヤス仕上用縫機として、スリップやシミーズの裾の飾りに使用せられるものに

- 蛤縫縫機

- 梯子縫縫機

等がある。

第251図 蛤縫縫目

婦人用、シミーズスリップ等の裾部の補強および飾付

第252図 梯子縫縫目

婦人用、シミーズスリップ等の裾部の補強および飾付

原典 P368-P369

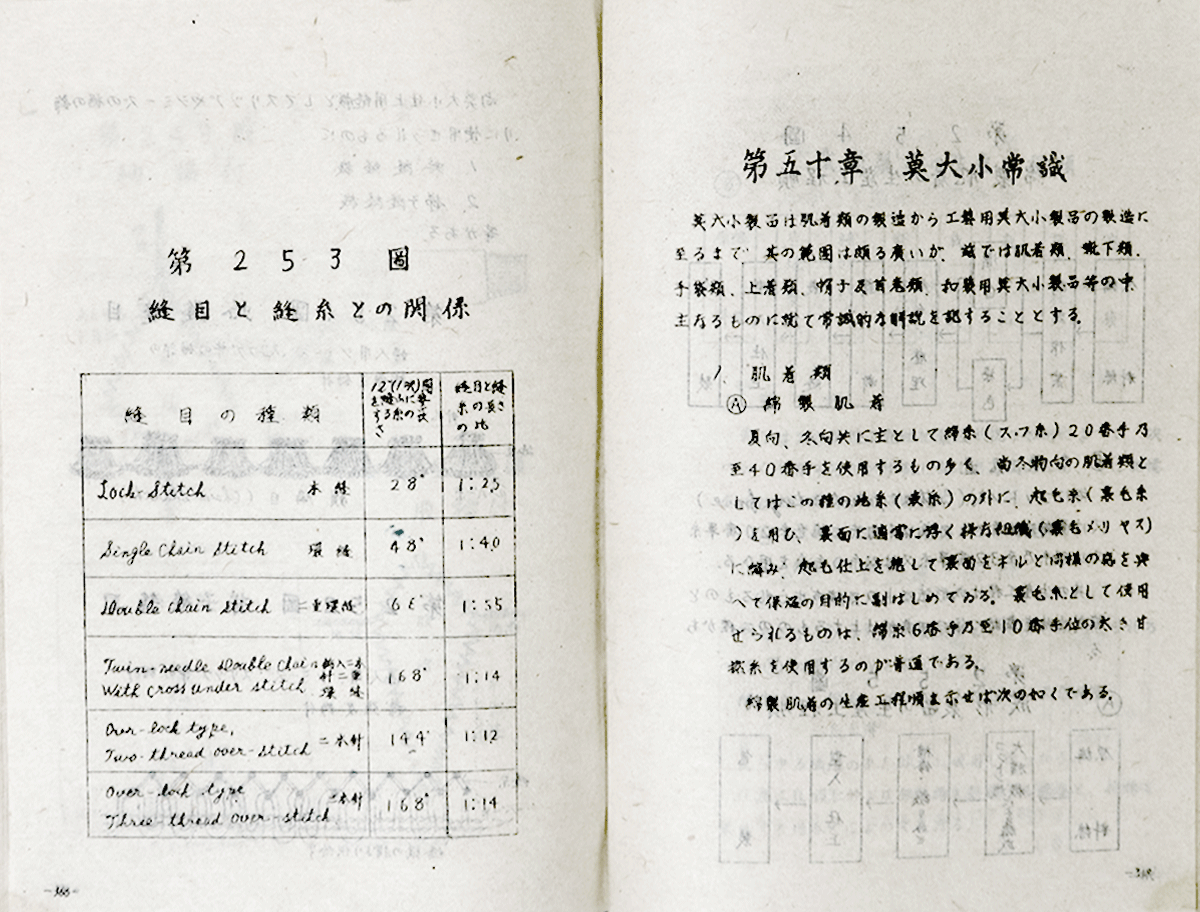

第253図 自縫目と縫糸との関係

第五十章 メリヤス常識

メリヤス製品は肌着類の製造から工用大小製品の製造に至るまでの範囲は広いが、ここでは肌着類、靴下類、手袋類、上着類、帽子及び首巻類、和装用真大小製品などの主なものについて、常識的な解説を行うこととする。

1. 肌着類

A 綿製肌着

夏向け、冬向けともに主として綿糸(スフ糸)20番手から40番手を使用するものが多く、特に冬物向けの肌着類については、この種の地糸(表示)の外に丸毛糸(裏毛糸)を使用し、裏面に適切に浮くような組織(裏毛メリヤス)を施して仕上げ、裏面をネルと同様の感触に仕上げることを目的としている。裏毛糸として使用されるものは、6番手から10番手くらいの大きな甘撚糸を使用するのが一般的である。

綿製肌着の生産工程は次のようになる。

糸を使用するのが一般的です。

綿製肌着の生産工程の順序は以下のようになります。

原典 P370-P371

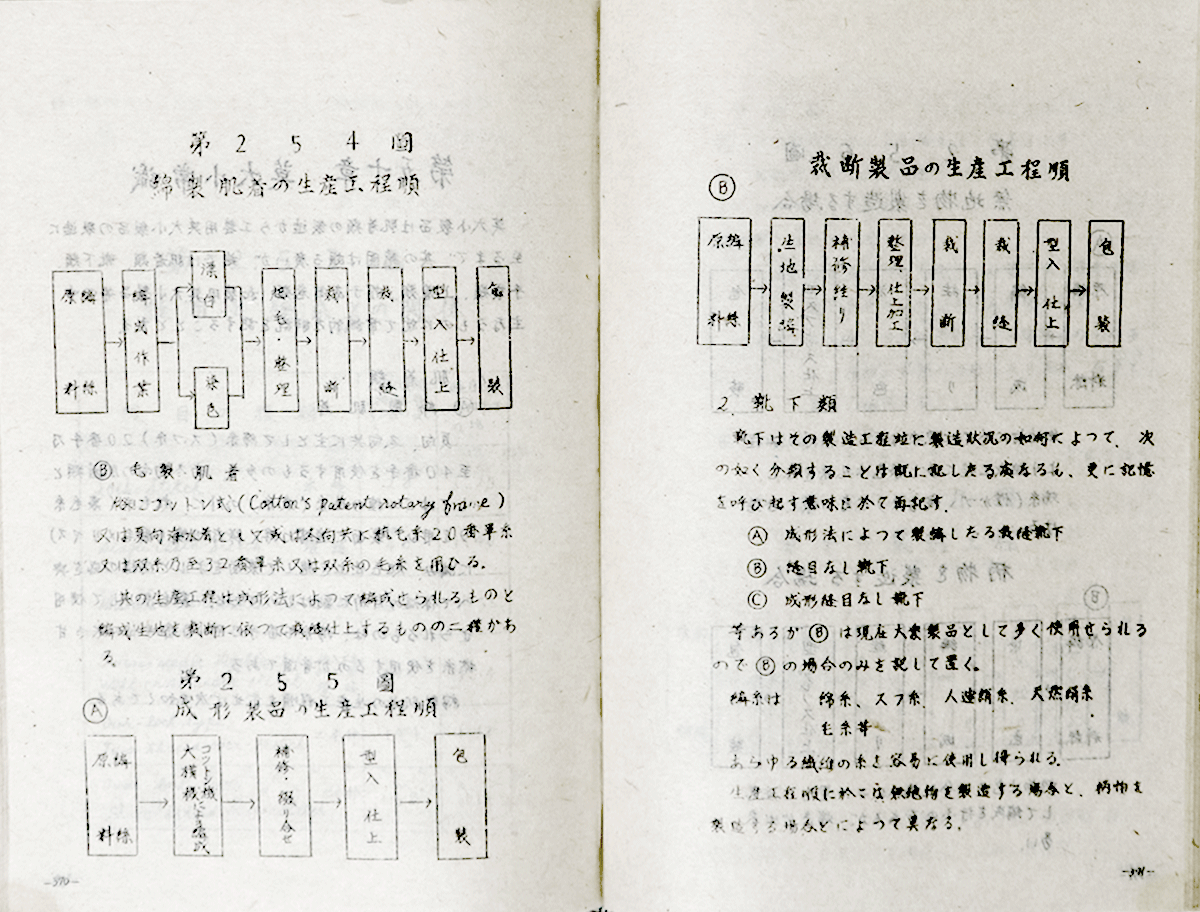

第254図 綿製肌着の生産工程順

B 毛製肌着

俗にコットン式(Cotton’s patent natary frame)

毛糸は夏向け、冬向けに使用され、20番単糸や32番糸などが一般的に使用されます。

生産工程には成形法で編成する方法と、その編成生地を裁断して仕上げる方法の二種類があります。

第255図

A 成形製品の生産工程順

B 裁断製品の生産工程順

2. 靴下類

靴下はその製造工程や製造状況によって、以下のように分類できます。

A 成形法によって製造された縫い靴下

B 縫目なし靴下

C 成形縫目なし靴下

現在、最も多く使用されているのはBの場合です。

編糸としては、綿糸、スフ糸、人造絹糸、天然絹糸、毛糸など、あらゆる繊維の糸を使用できます。生産工程は、無地物を製造する場合と、柄物を製造する場合で異なります。

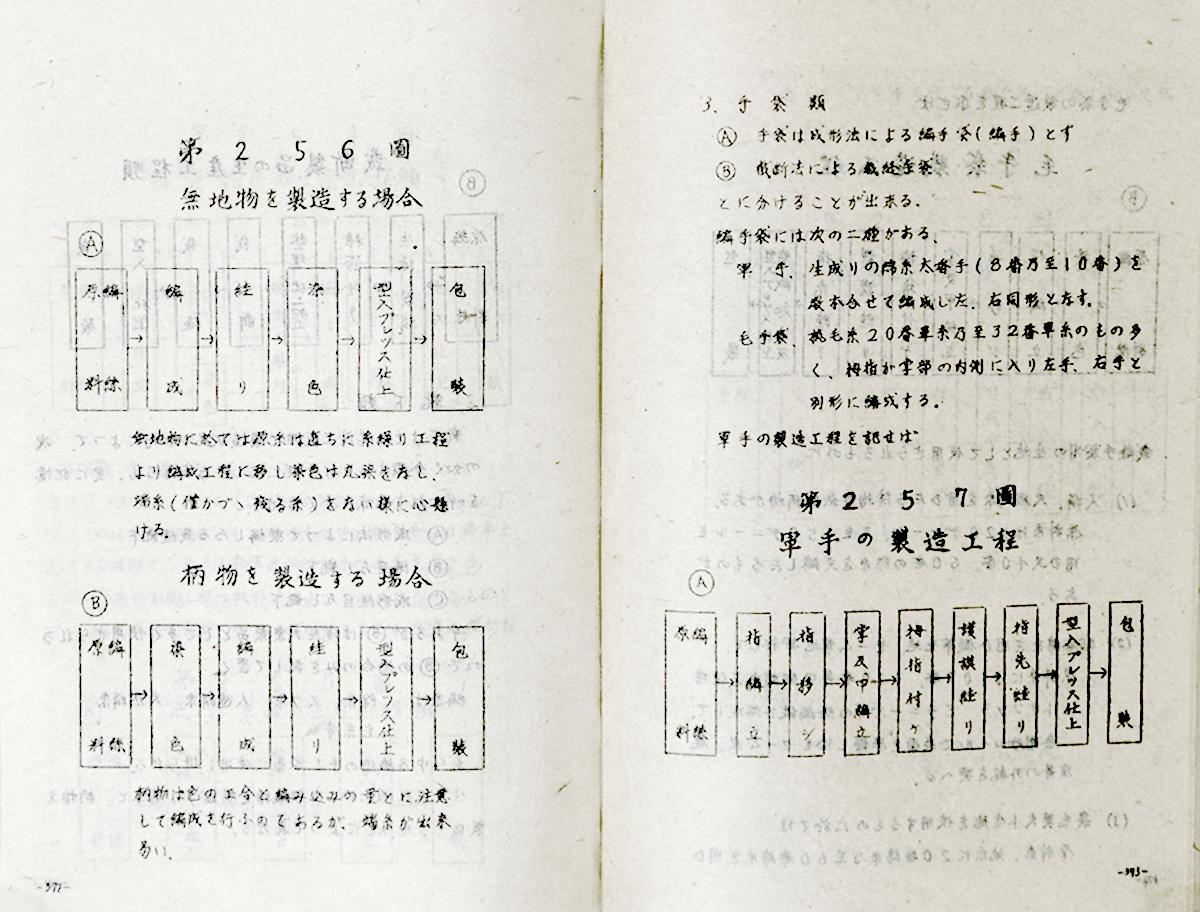

原典 P372-P373

第256図

A 無地物を製造する場合

無地物の場合、原糸は直接糸繰り工程から製成工程に移行し、染色は丸染めを行います。端糸が残らないように心掛けます。

B 柄物を製造する場合

柄物は色の玉編み込みの量に注意しながら編成を行いますが、端糸ができやすい点に注意が必要です。

3. 手袋類

A 手袋は成形法による編み手袋(編手)

B 樹断法による裁断手袋

とに分けることができます。

手袋には次の二種類があります。

軍手:生成りの綿糸太番手(8番から10番)を数本合せて編成したもの。

毛手袋:梳毛糸20番糸から32番単糸のものが多く、指が掌部の内側に入り、左手と右手を別々に編成します。

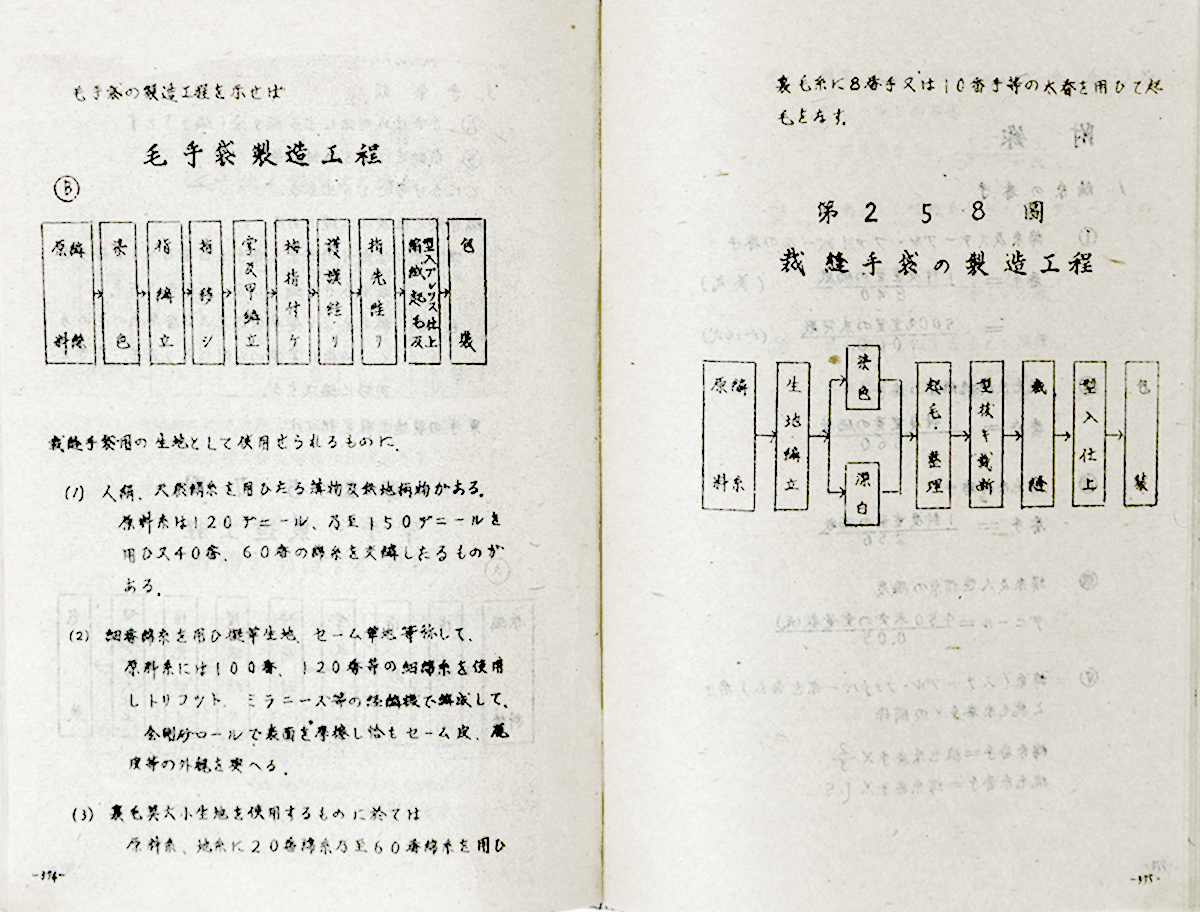

軍手の製造工程は以下のようになります。

第257図 A 軍手の製造工程

原典 P374-P375

B 毛手袋の製造工程

毛手袋製用の生地として使用されるもに:

- 人絹、天然絹系用の乙左購物および無柄物。

- 細春綿系用の生地。

これらはレトリコット、ミラニーズなどの機械で編成され、表面を摩擦して仕上げます。

第258図 裁縫手袋の製造工程